遼寧朝陽牛河梁遺址

牛河梁遺址是目前經過系統發掘且有完整報告出版的規模最大的紅山文化遺址。因其獨特的遺跡、遺物及其組合關系,從發現之初就引起了學術界的廣泛關注,1986年國內外的一系列報道更是使牛河梁受到了更多的關注。

經過多年的考古工作,在牛河梁遺址發現了多種類型的遺跡和重要遺物,這些成為認識牛河梁遺址的基礎,研究發現,牛河梁遺址是由多個密切相關、功能互補的遺址點構成的遺址群。

牛河梁遺址”壇廟冢“的組合成為后世都城”天壇、太廟、帝陵“組合的”祖型“,紅山文化的”壇廟冢“也被視為中華五千年文明的證據之一,為中華五千年文明史的確立提供了關鍵證據。

牛河梁遺址所體現的社會分層、生產分工的專業化特征、隨葬品使用和墓葬修筑的規范化特征都顯示,其所代表的紅山文化晚期已經進入復雜化社會階段,是中華文明重禮崇玉傳統的來源,對多元一體中華文明的形成具有重要意義。

彩陶器

第二地點氫氣球拍攝全景

泥塑像(人像、動物像)

女神廟全景

玉器

主要發掘單位

遼寧省文物考古研究院、中國社會科學院考古研究所 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:孫守道、郭大順、方殿春、朱達、樊圣英、賈笑冰 等。

上海青浦崧澤遺址

崧澤遺址是長江下游地區新石器時代晚期的古文化遺址。1957年首次被發現,1960至1995年曾在此進行了四次科學的考古發掘,清理出大量新石器時代的墓葬和居址遺跡以及陶器、石器和少量的骨、玉器,取得了重大的考古成果。最具歷史意義的是,考古學家用“崧澤”將該遺址的中層文化命名為“崧澤文化”,這是上海地區第一個用本地地名命名的考古學文化。

崧澤遺址是上海最早有人類居住的地方之一,發現了馬家浜文化、崧澤文化、良渚文化、馬橋文化、周代至唐宋等時期文化堆積,考古出土大量遺物,獲得了一批重要的考古材料,被稱為上海遠古文化的發源地。

遺址先后發掘出土數量眾多的陶器、原始瓷、石器制作場地等,此外另發掘清理數座墓葬,并發現崧澤文化墓葬“燎祭”土堆1處。崧澤遺址確立了一種新的文化類型——崧澤文化,這是太湖流域考古學文化圈新石器時代文化發展序列的重要一環,對研究馬家浜文化的去向、良渚文化的來源等問題提供了科學資料,同時,為研究中國文明起源、太湖地區原始文化和上海史前史具有重要意義。2014年,上海崧澤遺址博物館開館,集中展示崧澤遺址多年發掘成果。

崧澤遺址全景圖

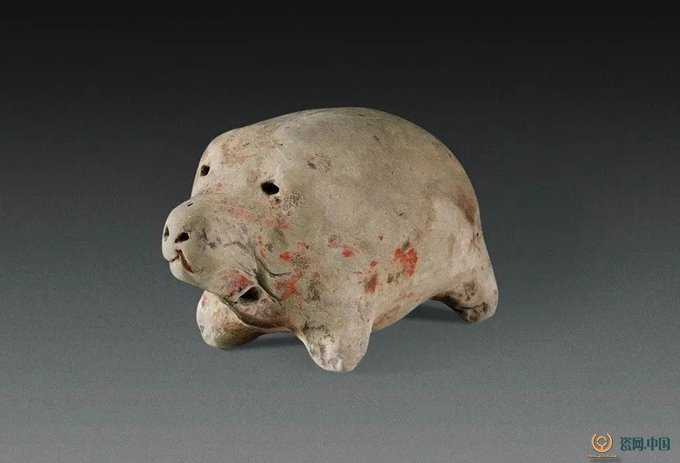

家豬陶塑

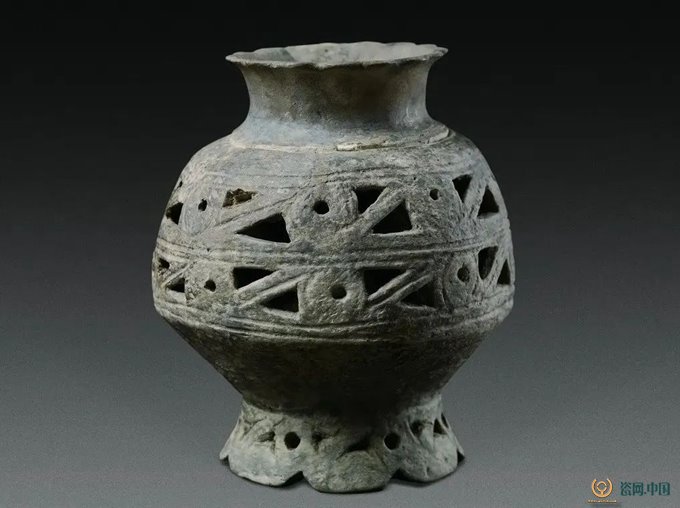

雙層鏤孔花瓣足陶壺

鑿形足釜形陶鼎

主要發掘單位

上海文物保管委員會、上海博物館 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:黃宣佩、張明華、宋建、周麗娟、陳杰 等。