浙江浦江上山遺址

位于浙江省浦江縣黃宅鎮(zhèn)渠南、渠北和三友村之間的上山遺址是一處新石器時代的遺址。2000年浙江省文物考古研究所進(jìn)行浦陽江流域的新石器時代遺址考古調(diào)查,遺址被發(fā)現(xiàn)。2001年、2004年、2005、2006年進(jìn)行四期發(fā)掘,發(fā)掘面積2000平方米。

遺址的新石器時代內(nèi)涵分為下層、中層、上層三個階段的遺存堆積。上山遺址下層,文化內(nèi)涵新穎獨(dú)特,以大口盆、平底盤、雙耳罐為典型代表的陶器群不同于長江下游地區(qū)以往發(fā)現(xiàn)的其它新石器時代遺址,代表了一種新發(fā)現(xiàn)的、更為原始的新石器時代文化類型。通過考古發(fā)掘,從地層上證明了上山下層文化遺存早于跨湖橋文化遺存,因此它的年代早于跨湖橋文化與河姆渡文化。上山遺址是中國長江下游及東南沿海地區(qū)迄今發(fā)現(xiàn)的年代最早的新石器時代遺址。2005年在嵊州小黃山遺址發(fā)現(xiàn)了相同類型的文化遺存,進(jìn)一步證明上山下層文化類型不是孤立的。兩處遺址位于浙江西南部山區(qū)向浙東平原地區(qū)過渡的丘陵、河谷地帶,同屬于一種新穎的地域文化。專家們認(rèn)為,這種新發(fā)現(xiàn)的考古學(xué)文化可以命名為“上山文化”。在上山遺址出土的夾炭陶片的表面,發(fā)現(xiàn)較多的稻殼印痕,胎土中羼和大量的稻殼、稻葉,遺址還出土了稻米遺存。上山遺址發(fā)現(xiàn)了長江下游地區(qū)迄今最早的稻作遺存,對稻作農(nóng)業(yè)起源問題的研究提供了十分珍貴的資料。

上山文化遺址群是東亞地區(qū)人類從山地洞穴走出來、在河谷曠野實現(xiàn)農(nóng)業(yè)定居并獲得成功的最早實證,在錢塘江南域的廣大區(qū)域,帶來東亞農(nóng)業(yè)革命的嶄新氣象,是稻作農(nóng)業(yè)起源及長江下游及東南沿海地區(qū)早期新石器時代文化探索的重大突破。

打制石器

大口盆

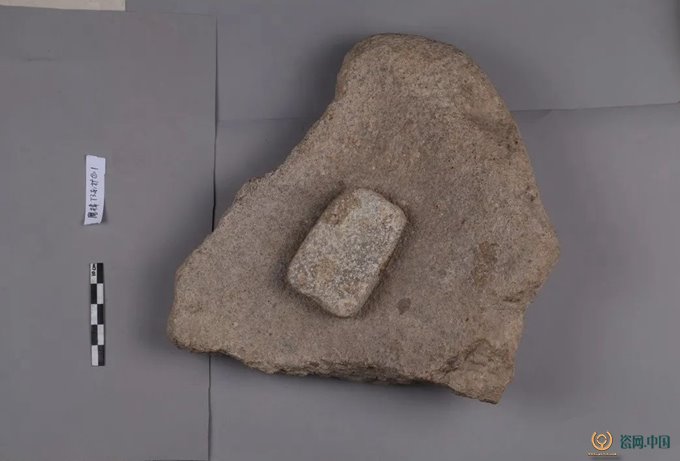

石磨盤與石磨棒

遺址公園全景

主要發(fā)掘單位

浙江省文物考古研究所 等。發(fā)掘領(lǐng)隊及歷年主要發(fā)掘參與者:蔣樂平、張農(nóng)、李佑生、王書遜、鄭建明 等。

浙江余姚河姆渡文化遺址群

河姆渡遺址的考古發(fā)現(xiàn)是中國南方地區(qū)新石器時代考古的重大突破,為重建中國南方地區(qū)新石器時代歷史打開了一扇最清晰的窗口。河姆渡遺址地處中國東南沿海地區(qū),目前最近距杭州灣和東海海岸30~40公里。主體位于寧紹地區(qū)東部姚江流域四明山脈北麓低丘與低海拔平原的過渡地帶,總面積40000多平方米。遺址周圍現(xiàn)代水稻田海拔僅2米左右,地下水位很高且常年比較穩(wěn)定,并呈近中性或弱堿性。所以,遺址地下文化堆積大多處在海平面上下的埋藏深度,為有機(jī)質(zhì)遺存創(chuàng)造了非常有利的保存環(huán)境。因此,當(dāng)年發(fā)掘過程中出土的稻谷殼、橡子、樹葉,還有不少動物骨頭之類的先民生活遺物多呈現(xiàn)出令人難以置信的鮮活色澤和完好形態(tài)。

河姆渡遺址是寧紹地區(qū)首次發(fā)現(xiàn)的新石器時代遺址,是中國長江流域乃至整個南方地區(qū)新石器時代考古的重大突破和具有里程碑意義的空前考古發(fā)現(xiàn),證明長江流域與黃河流域一樣是中華遠(yuǎn)古文化的主要發(fā)祥地。河姆渡遺址是國內(nèi)外著名的新石器時代遺址,具有廣泛和深遠(yuǎn)的學(xué)術(shù)意義和社會文化遺產(chǎn)價值。2001至2014年又發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘了河姆渡文化最具代表性的田螺山聚落遺址。2013年河姆渡附近又發(fā)現(xiàn)中國最早、內(nèi)涵最豐富的可確定是河姆渡文化主要來源的海洋文化遺址——井頭山遺址。

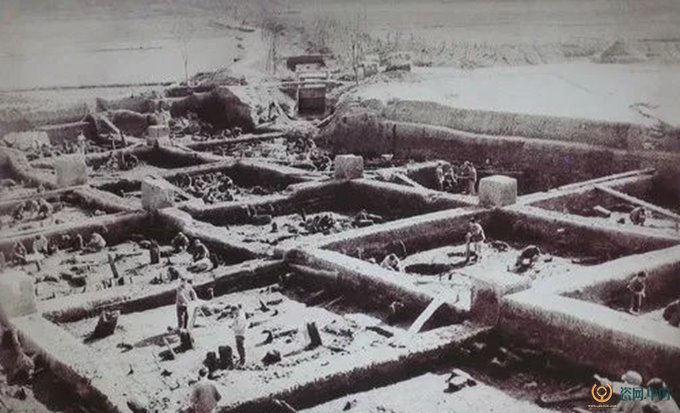

1977年發(fā)掘現(xiàn)場

井頭山遺址環(huán)境(南向北攝)

龜形刻紋陶盉

雙鳥朝陽紋象牙蝶形器

雙鳥木雕羽冠

主要發(fā)掘單位

浙江省文物考古研究所 等。發(fā)掘領(lǐng)隊及歷年主要發(fā)掘參與者:羅春華、許金耀、劉軍、牟永抗、姚仲源、王海明、蔣樂平、孫國平 等。