福建閩侯曇石山遺址

曇石山遺址位于閩江北岸閩侯縣甘蔗街道曇石村旁的小山上,是新中國成立后福建省發現最早,開展研究最多,積累資料最為豐富,也是唯一經過多次考古發掘的一處史前人類文化遺址。

遺址共出土各種陶器、石器、骨角器、貝器、玉器等重要文物數千件,此外,還有大量新石器時代至商周時期的墓葬、灰坑、陶窯、灶等重要遺跡以及陶片、貝殼及動物遺骸標本等,綜合這些文化遺跡和遺物等考古資料,反映出該遺址具有豐富的文化內涵和鮮明的地域海洋性文化特色。

1963年,考古學家將以曇石山遺址為代表的福建地區新石器時代文化命名為“曇石山文化”,這也是我國東南沿海地區最早被命名、最具代表性的新石器時代晚期考古學文化之一,具有鮮明的海洋文化特色,是先秦時期閩臺兩岸海洋文化的源頭。它集中分布于閩江下游流域,延及東部沿海地區,并連接海峽兩岸,對研究史前海峽兩岸文化交流、史前航海術、閩臺古文化淵源以及南島語族的起源等都尤為關鍵,具有重要的歷史、科學、藝術和社會價值。1998年,福建省曇石山遺址博物館成立。

第六次考古發掘

貝鏟

陶釜

福建海洋文化從這里開始

主要發掘單位

華東文物工作隊、福建文管會、廈門大學、福建省博物館、福建省曇石山遺址博物館 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:尹煥章、宋伯胤、林釗、曾凡、呂榮芳、葉文程、陳存洗、陳龍、林恭務 等。

江西萬年仙人洞、吊桶環遺址

仙人洞和吊桶環遺址是一處罕見的世界級洞穴遺址,年代距今約20000年至9000年。遺址先后發掘出土人工制品陶器、石器、骨器、蚌器、燒火堆、人頭骨、股骨、大量動物骨骼、灰坑等。該遺址揭示了人類由舊石器時代末期向新石器時代早期過渡的這一重要歷史歷程,在探索中國乃至世界文明起源問題上有著不可忽視的重要地位。

考古發掘揭示了從舊石器時代晚期至新石器時代早期完整而清晰的地層堆積,這是目前所見中國舊石器時代末期向新石器時代早期過渡地層關系最為清晰的地點。

遺址還發現了世界上最早的陶器和栽培稻植硅體,揭示了人類社會由舊石器時代的攫取經濟過渡到了以原始農業和畜牧業生產經濟為主的新石器時代。這是人類歷史上的第一次革命——“新石器革命”。

陶罐

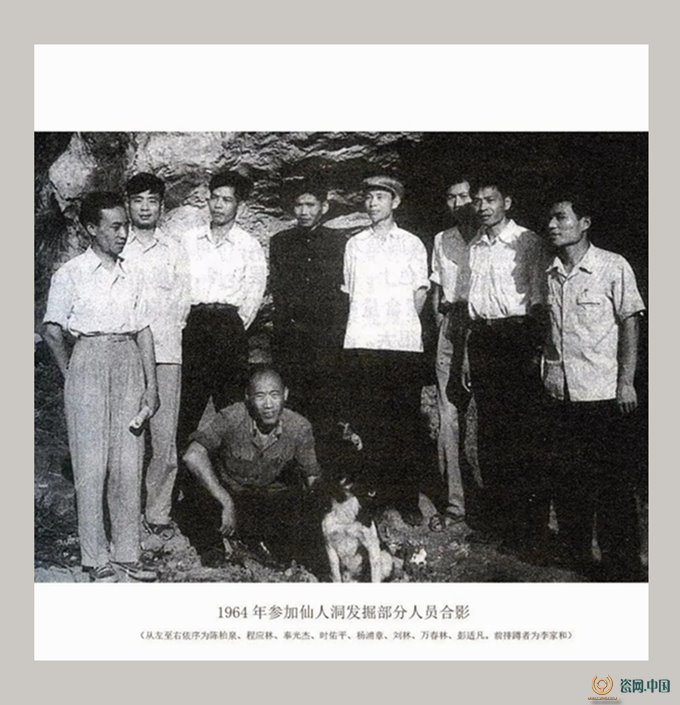

1964年參加仙人洞發掘部分人員合影(從左至右依序為陳柏泉、程應林、奉光杰、時佑平、楊浦章、劉林、萬春林、彭適凡、前排蹲者為李家和)

中美農業考古隊人員合影

主要發掘單位

江西省文物管理委員會、江西省博物館、中美農業考古隊(由北京大學考古系、江西省文物考古研究所、美國安德沃考古基金會組成) 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:劉玲、陳克剛、楊厚禮、陳文華、郭遠謂、李家和、嚴文明、彭適凡、馬尼士(美)、張弛、李水城、王幼平、黃蘊平、王憲曾、江欽華、夏正楷、劉詩中、周廣明、唐舒龍、陳建平、楊衛、王炳萬、王善全、趙志軍、Geoffrey Cunnar、John Peterson、Pamela Vandiver、David Hill、Richard Redding、Jean Libby、Bob Atchison、Joshua Wright 等。