“百年百大考古發現”證明了中華民族璀璨悠久的文明,更見證了一代代中國考古人執著的探求精神。這100個項目反映了中國考古學在人類起源、農業起源、中華文明起源形成和發展、中國早期國家誕生、統一多民族國家形成與發展等重要學術研究的成果,都在各自領域解決了重大的學術問題,實現了新突破。具有重大科學價值和意義、在國內外產生了重大影響、在中國考古學發展史上具有重要的地位和作用。

北京琉璃河遺址

琉璃河遺址是西周時期燕國的始封地和早期都城,是我國在西周考古史上發現的少數同時并存諸侯國城址和諸侯墓地的遺址。

將近六十年的發掘歷程中,琉璃河遺址一共揭露了四百余座墓葬、三百余座灰坑及車馬坑、祭祀坑、夯土建筑等。由考古發現可知,琉璃河遺址的主體被城墻、城壕包圍,分為城內和城外兩大區域。城內被劃分為宮殿區、祭祀區、手工業作坊區,城外則為墓葬區(不乏高等級貴族墓葬)。

遺址出土有青銅器、刻字甲骨、玉器、漆器、原始瓷器等大量精美文物。其中伯矩鬲、堇鼎已成為首都博物館的“鎮館之寶”,成為北京悠久歷史的重要符號。20世紀70年代發掘出的帶有“匽侯”銘文青銅器,證明了現今的琉璃河地區就是早期燕國都邑遺址。80年代出土的青銅器克盉、克罍中 “命克侯于燕”等銘文證明了《史記》中關于分封制的記載。90年代首次發現刻有“成周”的卜甲,為夏商周斷代工程提供了重要材料。大量陶器反映出本地土著、姬姓周人和殷遺民等多種文化因素共存的現象。

琉璃河遺址遺跡類型豐富、遺物內涵復雜,不僅是北京三千余年城市文明的歷史見證,是京津冀協同發展的歷史淵源,更是中華民族多元一體格局形成過程中的重要例證,具有極高的歷史價值、文化價值、社會價值。

1193號大墓發掘現場照片

夯土建筑遺跡

伯矩鬲

克盉

克罍

主要發掘單位

北京市文物工作隊(北京市文物研究所)、北京大學歷史系考古專業(北京大學考古文博學院)、中國社會科學院考古研究所、房山縣文教局 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:謝元璐、黃景略、鄒衡、蔣忠義、郭仁、殷瑋璋、靳楓毅、馮浩璋、王巍、柴曉明、田敬東、趙福生、劉緒、王鑫、郭京寧、王策 等。

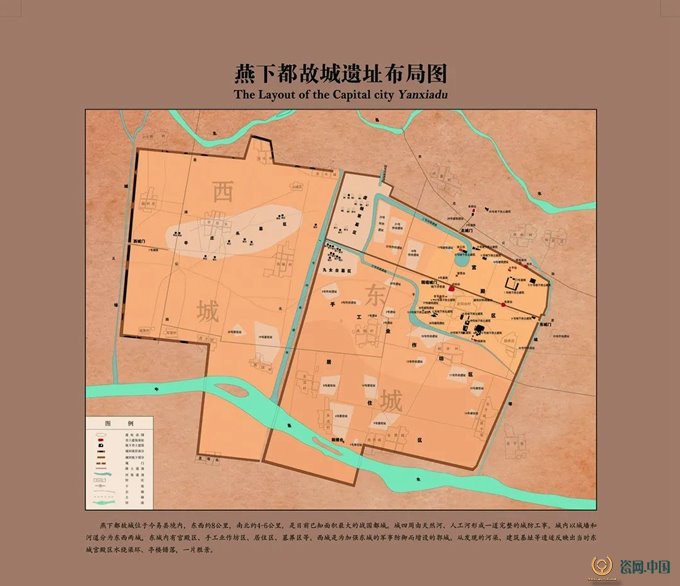

河北易縣燕下都遺址

燕下都是戰國時期燕國的都城,位于河北省易縣城東南2.5公里處,界于中易水和北易水之間,是我國現存較完整、文化遺存極為豐富的大型戰國都城遺址。

燕文化是中國古代北方地區重要的一支文化體系,它跨越華北與東北,與其它北方文化交互作用,總終為秦漢帝國的形成,奠定了文化基礎。

燕下都遺址的發現和研究極大的豐富了燕文化的內容。燕下都遺址規模宏大,保存較好,且有豐富的物質文化遺存,為研究我國東周時期的都城形制、社會經濟、政治、軍事、文化及人們的社會意識、社會風貌,以及中原文化與北方文化的交流與融合提供了絕佳的研究資料。

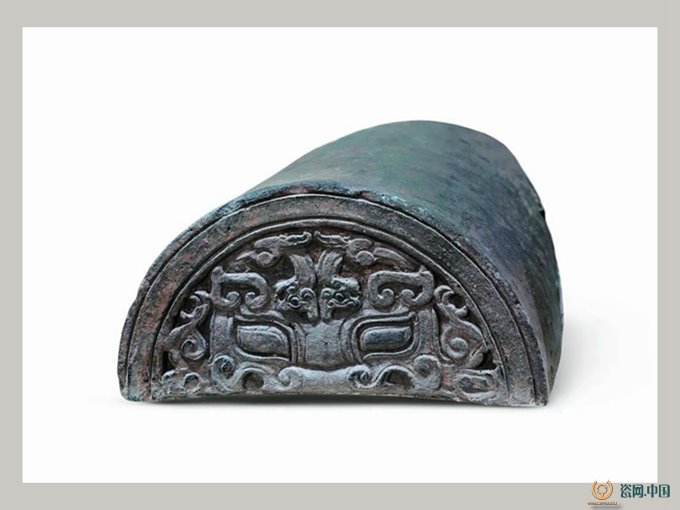

燕下都遺址還反映出戰國時期城市的規劃理念和建筑技術的完美結合,從出土的建筑構件可分析出當時宮殿規模之宏壯,顯示出當年燕國的建筑技術和施工組織水平。燕下都武陽臺是宮殿區中心主體建筑,是燕王處理政務,行使權力的主要場所,是燕下都遺址數量眾多的建筑臺基中規模最宏大、保存最完好、知名度最高的一座。

燕下都遺址出土遺物、遺存數量多,極為豐富多樣,城市核心區周圍分布著許多兵器、鑄鐵、制玉、燒陶遺址,表明當時燕都經濟文化的繁盛,對研究我國戰國時期考古學文化,特別是研究燕國考古學文化的內涵及與其它考古學文化的相互關系等具有極為重要的學術價值。考古工作者運用類型學方法對出土的大量 陶器、銅器及其他器物所進行分類排序,可以為燕國所屬廣大區域建立年代學標尺。

燕下都遺址平面圖

張公臺宮殿建筑夯土臺基

雙龍饕餮紋半圓形瓦當

透雕龍鳳紋銅鋪首

戰國銅人像

主要發掘單位

燕下都考古團、河北省文物考古研究院 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:馬衡、傅振倫、孫德海、石永士、陳應祺 等。