河北平山戰國中山王墓

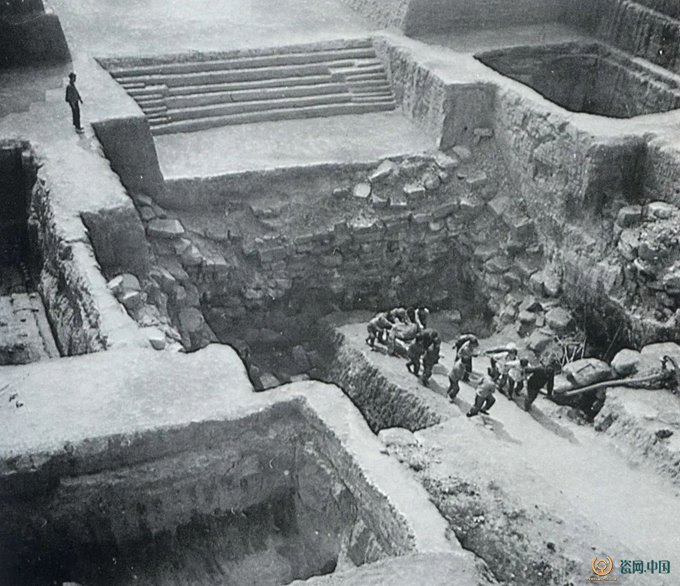

位于河北省平山縣上三汲鄉的戰國中山王墓為戰國諸侯王墓。1974至1978年,河北省文物考古工作者在這里發現中山晚期都城靈壽城故址,并先后發掘了春秋戰國時期墓葬三十座,其中王陵兩座。

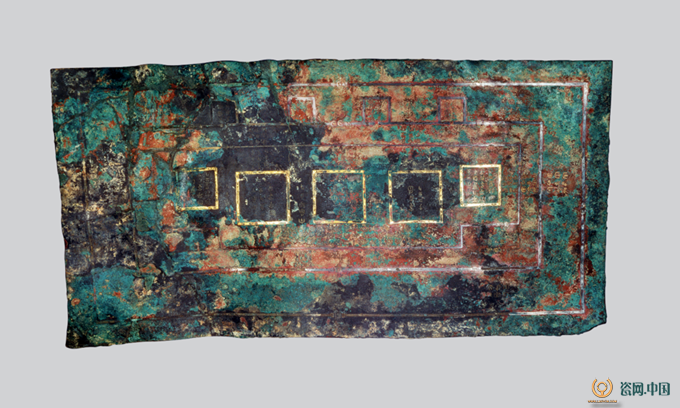

中山王墓及6號墓墓室為中字形,南北均有墓道,墓壁抹草泥并用白粉涂飾。而中山王墓槨室內出土最重要的為“兆域圖”銅版,正面為中山王、后陵園的平面設計圖,是迄今為止世界現存最早的銅質建筑設計平面圖。

中山國王墓考古是20世紀我國考古工作者對戰國諸侯王墓進行的代表性考古發掘之一,具有重大歷史意義。出土的大量精美器物充分顯示了戰國中期中山國手工業生產高度發展的水平,同時也為中山國的歷史提供了很多新的實物資料。

出土的鐵足大鼎、方壺和圓壺三器,外表鐫刻史料價值很高的長篇銘文,共有1099字,不僅確切表明墓主為中山王,而且記明中山王的世系及有關史實,填補了兩千余年來中山國研究的空白,是研究中山國史的重要資料,對中國戰國時代研究具有深遠影響。從這些隨葬品中還可以發現,隨著與中原各國的交往,中山國在政治、經濟、思想等方面與中原各國漸趨一致,中原的王權思想與禮樂制度深刻影響到中山國貴族的生活方式。

錯銀銅雙翼神獸

山字形器

兆域圖

中山王墓發掘現場

中山王墓鳥瞰圖

主要發掘單位

河北省文物考古研究院 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:陳應祺、劉來成、張守中 等。

山西臨汾晉侯墓地及曲村-天馬遺址

位于山西省臨汾市曲沃、翼城交界的曲村-天馬遺址及遺址內北趙村南晉侯墓地為西周晉國都城遺址和諸侯級墓葬遺址。該遺址于1962年發現,次年試掘,1979年開始由山西省考古所與北京大學考古文博學院(原北京大學歷史系考古專業、北京大學考古學系)合作,對該遺址進行了多次大規模考古發掘。到1994年年底,共發掘12次,領隊鄒衡帶領發掘曲村北邦墓區及遺址,領隊李伯謙帶領發掘晉侯墓地。如果僅就西周時期而言,該遺址晉文化遺存面積之大僅次于周都豐鎬遺址。

考古工作者建立了該遺址較為詳細的考古學文化分期編年體系與文化譜系,不僅為晉文化研究提供了較為完整的年代標尺,也對整個周代考古的年代學研究產生積極而又深遠的影響。天馬—曲村遺址的發掘,特別是晉侯墓地的發現,確定了曲村-天馬遺址的晉國都城的性質,最終確定了該遺址乃西周晉國都城之所在,解決西周晉國都城問題這一歷史懸案。

該遺址不僅墓葬等級齊全,而且已發掘的墓葬多保存完好,這在全國同時期遺址中是極為罕見的,促進了對晉系墓葬,乃至西周墓葬方方面面的深入研究,全面揭示了晉國及周代社會組織結構與社會制度。推進了晉國社會經濟狀況、軍隊與武備、科學與技術、文字與藝術等社會狀況的深入研究。

曲村-天馬遺址及晉侯墓地部分圖

主要發掘單位

山西省考古研究院、北京大學考古文博學院 等。遺址發現者、發掘領隊及歷年主要發掘參與者:鄒衡、李伯謙、吉琨璋 等。

山西侯馬晉國遺址

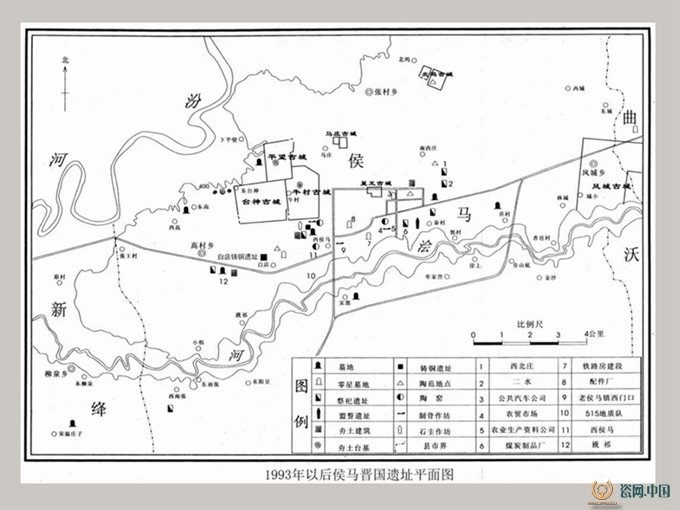

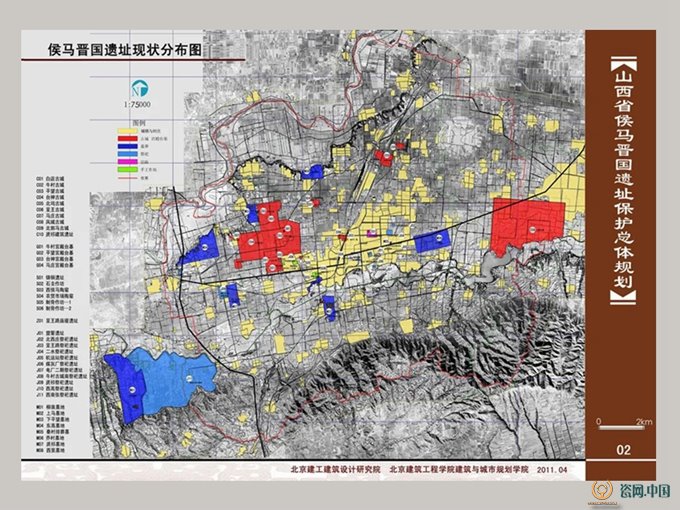

山西侯馬晉國遺址,又稱新田遺址,是戰國時期晉國晚期都城遺址。自上世紀五十年代開始考古工作至今,考古工作者已開展數十年的工作,其被發現后,考古發掘工作一直是山西省及全國考古工作的重點。該遺址分布面積約45平方公里,截止目前發現有十一座古城址、十三處祭祀遺址、七處墓地及鑄銅、制陶、制骨、制圭等手工業作坊遺址,出土上萬件精美文物。考古工作者對侯馬晉國遺址的發掘不僅積累了比較豐富的資料,而且對晉都新田時期的文化內涵有了比較深入的了解。侯馬晉國遺址經過半個多世紀的考古發掘和研究,也引起全國學者對“晉文化”的廣泛研究討論,且該遺址的發掘進一步證明了晉國晚期都城在侯馬,完善了的晉國歷史序列,體現了晉國政治、經濟、文化、制造業等方面的繁榮發展,為我們研究晉國歷史提供了豐富材料。而近幾年,根據《侯馬晉國遺址保護規劃》的要求,結合侯馬城市規劃,廟寢遺址公園、鑄銅遺址公園和侯馬晉國古都博物館等一批文化設施建成,實施了平望宮殿臺基保護工程。

侯馬晉國遺址平面圖

侯馬晉國遺址現狀分布圖

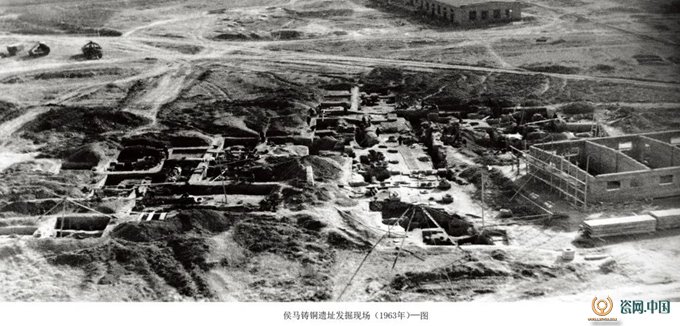

晉都新田遺址發掘現場

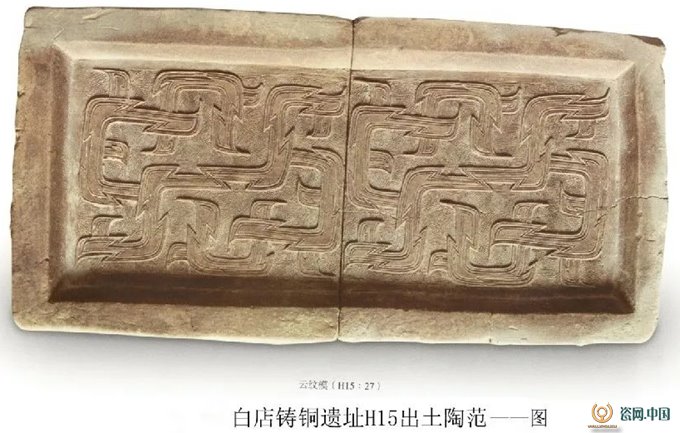

鑄銅陶范

主要發掘單位

山西省文物工作委員會、文化部文物管理局、山西省考古研究院 等。發掘領隊及歷年主要發掘參與者:張頷、王克林、楊富斗、吳振祿、田建文、吉琨璋、謝堯亭、王金平、范文謙 等。