漢代的飲食風俗繪制出我國古代社會文化史中的一幅多彩畫卷,葷素結構繽紛多彩,烹飪技術五花八門。

以肉食為例,中原地區富人貴室“椎牛擊鼓”,中家“屠羊殺狗”,貧者“雞豕五芳”,肉類來源多種多樣,烹飪方式除了蒸、煮、煎等以外,燒烤風俗也值得關注。

張家山漢簡《奏讞書》曾記錄了一則案例,講到宰人(司膳食的職官)進炙于君,炙肉中有三寸之發,君怒而要求治罪,史猶以無罪論治的經過:“臣有(又)診炙肉具,桑炭甚美,鐵盧(爐)甚礊夫以桑炭之礊鋏□而肉頗焦,發長三寸獨不焦,有(又)不類炙者之罪。”

以桑炭燒烤的方式為時人所美,提示出上古社會燒烤肉食使用木炭而非一般薪柴的飲食考究已經形成,木炭的消費層次也出現明顯的分化。接下來,我們就漢代社會燒烤風俗的流變、所用器具、材料等問題,結合出土畫像石資料,略做考究。

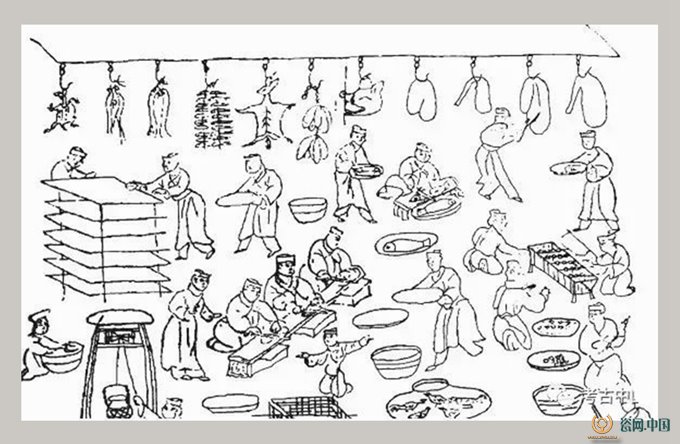

山東諸城涼臺漢墓庖廚畫像石 (摹本,局部)

漢代燔炙風俗

直接在火上進行炙烤食物的習俗,由來已久。《禮記·禮運》曰:“昔者先王……食草木之實,鳥獸之肉……以炮以燔,以烹以炙。”走出茹毛飲血的原始社會以后,文明時代的肉食或許較早地采用了直接在火上烤炙的方式。

西漢昭帝時參加“鹽鐵會議”的賢良文學,曾列舉漢代市場上“熟食遍列”,提到有“楊豚韭卵,狗馬朘,煎魚切肝,羊淹雞寒,蜩馬駱日,騫捕胃脯,胹羔豆賜,熟粱貊炙”等各種食物。這里的十余種食品歷來備受漢代民俗史、飲食文化研究者的重視,考證頗詳。

僅就本文討論所涉及的“熟粱和炙”,馬非百、陳直先生認為和炙為貊炙,熟粱即熱粱,類似后代的八寶飯。彭衛先生則推斷熱粱與和炙應該各自為一物,或類似《禮記·內則》所載飲食風俗:“煎醢加于陸稻上,沃之以膏,曰淳熬”,“煎醢加于黍食上,沃之以膏,曰淳母”。

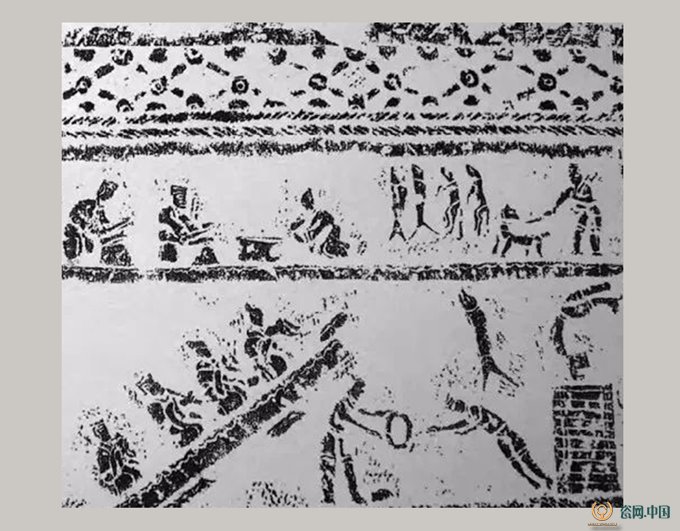

四川長寧二號石棺“雜技·庖廚·宴飲”拓片

實際上,對此還有進一步討論的余地,賢良文學排比羅列的十余種基本都是肉類食品,所謂“和炙”應該就是指燒烤肉食,二者的區別或在于:“燔,加于火上。炙,貫之火上。”

如此理解,賢良文學批評當時飲食風俗的奢侈浪費風氣,才能講得通,所謂“古者,燔黍食稗,而捭豚以相饗”,而“今民間酒食,殽旅重疊,燔炙滿案”,豪富階層生活中肉類食品的浪費與“貧民常衣牛馬之衣,而食犬彘之食”形成了鮮明地對照,這應該是心懷天下的儒者提出批評的憑據。

近年漢畫像石資料的不斷補充,可以對漢代飲食中燒烤習俗做出進一步的說明。從地域分布來看,四川新都、長寧,山東微山、諸城、臨沂,河南洛陽、密縣,陜西綏德,甘肅嘉峪關等各地的漢畫像石都曾出現燒烤的畫面。

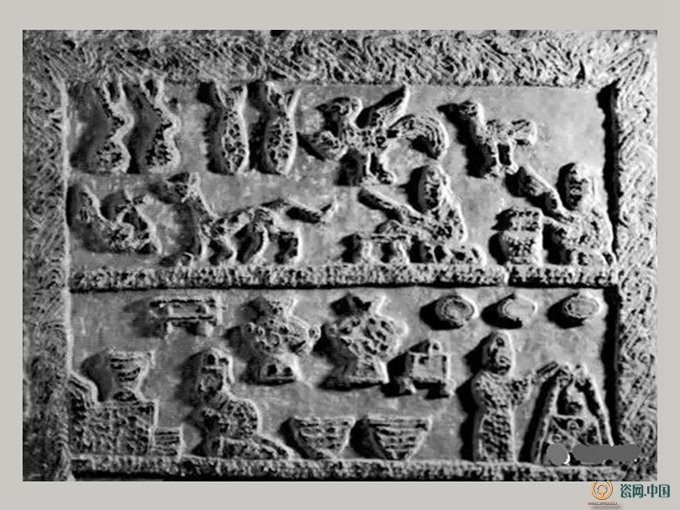

徐州漢畫像石庖廚圖 (局部)

山東諸城涼臺漢墓出土庖廚畫像,右上角一人跽坐持扇,面前方形烤爐放滿肉串,旁邊二人正在做穿肉的準備工作。

四川長寧二號石棺的“雜技、庖廚、飲宴”畫像中,炊者跪坐,旁掛魚肉各二,面前炙烤爐盤為方形。成都新都出土宴飲畫像,三人圍坐燒烤,中間為方形爐盤,左一人呈持簇狀。

徐州畫像石庖廚圖,上方有魚、兔懸掛,地面有雞、狗往來,右側刻畫兩名炊者,手持多枚肉串正在專心燒烤。

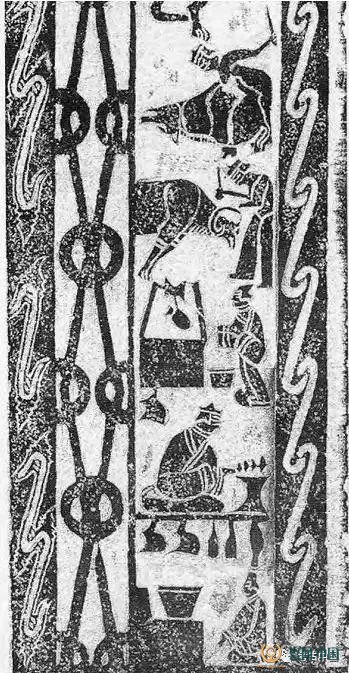

山東嘉祥西王母、庖廚圖,其中見侍者手持一串食物遞上的場景,早期整理者認為是三珠樹之果,揚之水已經糾正當為侍者向西王母進獻烤肉串。應該是比較準確的解讀。三株樹的漢畫像表現,不僅與西王母同出,也有其他升仙要素,而此圖像和庖廚圖處于同一畫像區域,上饗肉串明顯更貼近主題。

山東嘉祥西王母、庖廚圖拓片

綜合而言,此類庖廚、宴飲圖像當中,烤爐有方也有圓。曾侯乙墓出土的一件烤器,由上盤下爐組成,爐作淺盤形,口徑38.2厘米,敞口平底,下有三足,出土時爐內尚有十幾塊未燒過的木炭。山東金鄉畫像石所見為圓形,廚者左手持數枚穿好的肉簽,右手擺扇驅風。

廣州西漢南越王墓曾出土了燒烤爐盤鐵叉等實物資料,其中一件方形烤盤邊長各約27厘米,器型精美,四足鑄有四頭小豬,側邊正中各飾以鋪首,掛扣可插物較大的一件長約61、寬52.5厘米,爐邊繪制紋飾,側邊亦有掛扣,只是底部設了4個帶輪子的足,為可推動式。

廣州西漢南越王墓曾出土了燒烤爐盤

燒烤爐的材質既有張家山漢簡《奏讞書》中提到的鐵爐,也有陶爐出土,燒烤的食物選擇也豐富多樣,一般常見肉類以外,烤蟬也頗值得留意。陜西歷史博物館藏有一架綠釉陶烤爐,長約25高約8厘米,四個底足為熊飾,烤爐底有漏灰孔,上面的沿口2枚簽上分別串了4只蟬。

邢義田曾提到河南博物館也藏有一件類似的釉陶質燒烤爐。漢人喜好捕蟬食蟬,有耀蟬、黏蟬等多種捕捉技巧見于史籍,有學者甚至認為部分出土漢畫像石資料中就有捕蟬的情形。

漢畫像中燒烤用簽的樣式,多為單股,材質從考古資料來看應為鐵制。陜西綏德四十鋪漢墓墓門畫像見單股,廣州南越王墓出土鐵簽兩件,一為兩股,一為三股。

孫機對漢代飲食器的考證中名之為“兩歧簇”和“三歧簇”甘肅定西巉口漢墓出土兩歧簇,發掘報告稱上面掛滿了肉塊。也有叉形簽,見于洛陽燒溝61號西漢墓壁畫,整理報告描述:他手持長叉,正挑一牲腿肉置于黑色四足爐上燒烤。

陜西歷史博物館藏綠釉陶烤爐

值得注意的是,洛陽燒溝61號西漢墓壁畫,發掘后磨滅較嚴重。邢義田指出烤肉者有胡須,服飾左衽,當屬胡人無疑。并引證《釋名·釋飲食》:“貊炙,全體炙之,各自以刀割,出于胡貊之為也”。貊炙又見于《太平御覽·卷八五九》引《搜神記》:“羌煮、貊炙,翟之食也。自太始以來中國尚之。貴人富室必畜其器,吉享嘉賓,皆以為先。”

對于這兩處文獻的理解,王利器、楊樹達等較早提出過類似烤全羊、全豬的胡俗烹飪技術自漢武帝太始以后傳入中原地區并開始流行。邢義田則認為《搜神記》所記太始為晉太始年間,烤肉串最遲為西漢初傳入,烤全牲魏晉以后開始在中原流行。

只是,目前考古資料中并未發現過所謂貴人富室的貊炙之“器”,反而多見一般串烤之簇,從目前此類漢畫像資料的地域廣泛分布來講,對于一般的燒烤肉串風俗是否從胡地傳入中原地區也還是值得存疑的。

陜西綏德四十鋪漢墓墓門畫像拓片 (局部)

前文引張家山漢簡《奏讞書》的記錄作為法律援引案例,已經由整理者指出,與《韓非子·內儲說》所載晉文公時“宰人上炙而發繞之”史事相近:

文公之時,宰臣上炙而發繞之,文公召宰人而譙之,曰:“女欲寡人之哽邪?奚為以發繞炙。”宰人頓首再拜請曰:“臣有死罪三:援礪砥刀,利猶干將也,切肉,肉斷而發不斷,臣之罪一也;援木而貫臠而不見發,臣之罪二也;奉熾爐,炭火盡赤紅,而炙熟而發不燒,臣之罪三也。堂下得無微有疾臣者乎?”公曰:“善。”乃召其堂下而譙之,果然,乃誅之。一曰晉平公觴客,少庶子進炙而發繞之,平公趣殺炮人,毋有反令,炮人呼天曰:“嗟乎!臣有三罪,死而不自知乎?”平公曰:“何謂也?”對曰:“臣刀之利,風靡骨斷而發不斷,是臣之一死也;桑炭炙之,肉紅白而發不焦,是臣之二死也;炙熟又重睫而視之,發繞炙而目不見,是臣之三死也。意者堂下其有翳憎臣者乎?殺臣不亦蚤乎!”

可見,韓非著書時已不清楚此事到底發生在晉文公還是晉平公時期,可以推斷關于這一史事的文本流傳極為久遠。

洛陽燒溝61號西漢墓燒烤者壁畫

從人類飲食文化的自然演進過程看,也不應該排除燒烤風俗源于本土的可能性。陳彥堂根據新石器考古資料,甚至認為以鏤孔烤盤烹飪肉食源于馬家浜文化,或許也是符合歷史事實的。

漢代隨著中原地區冶鐵技術的成熟,以及鐵制農具、日常器物價格的市場化,鐵制灶具的生產日漸成熟,逐漸替代原來炊爨使用的陶制灶具。由于漢代爐、灶的普及,鬲、甑等陶制為主的炊具慢慢被拋棄,釜、鍪、爐、盤等鐵制炊具更受歡迎,并以其更好的熱量利用率和延展性,使得“或燔或炙”的燒烤在社會上流行開來。

這種新的烹飪方式無疑深受社會歡迎,生前燔炙滿案,死后仍要畫以象形,寄希望于未知世界的享受。

長沙馬王堆一號漢墓曾出土大量遣冊,從糧酒、菜肴、調味品到漆器、陶器日用品,蔚為壯觀,其中便記錄了牛炙、牛脅炙、牛乘炙、犬其脅炙、犬肝炙、豕炙、鹿炙、雞炙等多種燒烤肉食,從簡書“右方牛、犬、鹿、豕、雞炙四合”,可推測當時埋葬過程中還使用過實物。長沙吳陽墓也出土了遣冊“美食方”,可以看到“狗干炙方”、“鷚脩炙方”等幾種燒烤名稱。

1973年4月四川郫縣東漢磚墓:石棺四棺側宴飲舞蹈圖

桑炭甚美的飲食追求

“炭,燒木留性,寒月供然(燃)火取暖者,不煙不焰,可貴也。”木炭這種“不煙不焰”的優點在漢代很受民眾偏愛,由此在日常生活領域扮演著極其重要的角色。而且,當時燒烤肉食所用的木炭,已經開始刻意講究其質地。桑木以堅硬、味辛,不僅可以久燒且能增加烤肉香味,《奏讞書》所載歷史案例中“桑炭甚美”的評價,正體現了這種飲食文化追求獨特享受的消費趨勢。

只是,對于一般民眾而言,木炭的生產終究是艱辛的勞作。《史記·外戚世家》記載竇廣國早年被賣為奴入山燒炭的經歷:“少君年四五歲時,家貧,為人所略賣,其家不知其處。傳十余家,至宜陽,為其主入山作炭,(寒)暮臥岸下百余人,岸崩,盡壓殺臥者,少君獨得脫,不死。”

西漢時蜀人王褒作《僮約》,約束家奴的條約提到“焚薪作炭”的具體情形,也與竇廣國的經歷相似:“持斧入山,斷輮裁轅。若有馀殘,當作俎幾、木屐及犬彘盤。焚薪作炭,磊石薄岸,治舍蓋屋,削書代牘。日暮欲歸,當送干柴兩三束。”焚薪作炭,既可滿足寒日取暖之需,也會用到日常烹飪當中。

1973年4月四川郫縣東漢磚墓:石棺五棺側宴飲圖

漢代的富人貴室,極盡追求生前死后的奢靡享受。左思《蜀都賦》曰:“吉日良辰,置酒高堂,以御嘉賓……合蹲促席,引滿相罰,樂飲今夕,一醉累月。”后漢書鐘長統傳描述豪人之家,“妖童美妾”、“倡謳伎樂”,飲宴樂舞是日常生活所好。

喪葬禮俗摹繪生前,“死以奢侈相高,雖無哀戚之心,而厚葬重幣者,則稱以為孝,顯名立于世,光榮著于俗”,這種孝道文化的扭曲受到當時士大夫的嚴厲批駁,王符指稱:“生不極養,死乃崇喪,或至刻金鏤玉,根梓掖招,良田造瑩,黃壤致藏,多埋珍寶、偶人、車馬,造起大冢,廣種松柏,廬舍祠堂,崇移上潛。”

因此,目前看到各地出土漢畫像石多有飲宴、庖廚、樂舞等主題。四川鄲縣一號石棺“宴客·樂舞·雜技”畫像,門外賓客車馬絡繹,堂中眾人跽坐吃喝,畫面上方倡伎或操琴或雜技表演,廚灶之處家奴跪地燒火,廚人揮刀俎上,正是此類文獻記述的寫照。