臨淄歷史文脈悠長,春秋戰(zhàn)國時期曾作為齊國都城長達800余年,1994年被國務(wù)院公布為國家歷史文化名城。臨淄文化遺存豐富,基建考古項目多,參與業(yè)務(wù)人員數(shù)量大。考古前置,即“先考古,后出讓”,使土地部門在編制土地儲備計劃時,可以提前避開文物保護單位和不可移動文物點,大大縮短文物影響評估周期,讓企業(yè)拿地即開工,最大限度減少在施工建設(shè)中由于發(fā)現(xiàn)文物造成的工期延誤,縮短建設(shè)工期,助力經(jīng)濟建設(shè)[1]。同時文物部門能在土地收儲階段提前介入,對現(xiàn)場進行保護,并組織開展考古勘探、發(fā)掘工作,減少全面勘探前的阻力,用最少的錢辦最大的事。如遇重大考古發(fā)現(xiàn),也可以提前研判保留價值,制定保護措施,避免在土地出讓、劃撥后,因發(fā)現(xiàn)重要文化遺存而進行土地置換或政府回購[2],讓文物保護工作更加靈活。

近年來,臨淄地區(qū)始終堅持“考古前置”政策的實踐探索。本文基于過去三年臨淄區(qū)配合基建考古取得的成果和經(jīng)驗、遇到的困難進行總結(jié),并提出解決方案,為今后考古前置工作的深入實施和持續(xù)優(yōu)化提供保障,確保文化遺產(chǎn)保護與地方經(jīng)濟社會發(fā)展的協(xié)調(diào)并進。

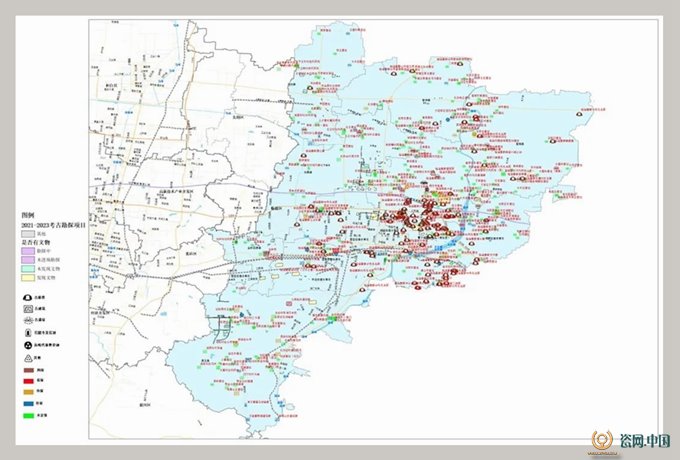

臨淄區(qū)文物分布圖

近三年來考古勘探成果

2021年至2023年,山東省文物考古研究院和臨淄區(qū)文物考古研究所組成聯(lián)合考古隊共完成246項考古調(diào)查勘探項目。2021年和2022年勘探有古代墓葬的項目均已由山東省文物考古研究院發(fā)掘完畢,2023年勘探有古代墓葬的項目目前正緊鑼密鼓地發(fā)掘中。經(jīng)勘探發(fā)現(xiàn)臨淄有175項無古代遺跡,占總數(shù)的71.1%;71項有古代遺跡,這其中有27處為房地產(chǎn)項目,主要位于齊故城南部臨淄區(qū)城市建成區(qū)中,是過去三年考古發(fā)掘的主要項目。其余主要服務(wù)工業(yè)建設(shè)、學(xué)校建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。

考古勘探現(xiàn)場

近三年來考古發(fā)掘成果

近三年來臨淄地區(qū)配合基建的考古發(fā)掘和研究取得了較大的進展。三年中,山東省文物考古研究院的考古發(fā)掘面積至少93.7萬平方米,發(fā)掘墓葬至少1.6萬座、灰坑2096座、水井363眼等。主要涉及房地產(chǎn)建設(shè)、高速公路以及教育等公共服務(wù)事業(yè),極大地緩解了地方經(jīng)濟建設(shè)與文物保護之間的矛盾。

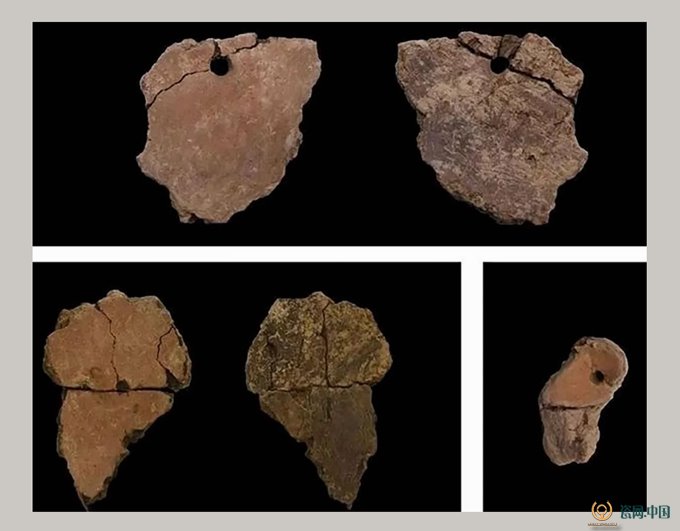

新石器時期的考古發(fā)掘取得重點突破。最重要的突破便是發(fā)現(xiàn)了距今1.1至1.5萬年的舊新石器文化過渡期遺存,命名為趙家徐姚遺址。該遺址核心區(qū)為一處距今1.3萬年前后保存完整的人類活動營地。出土的夾炭磨光紅陶表明該階段人群已掌握成熟的制陶工藝,為研究制陶技術(shù)和陶器的起源提供又一實證,獲得2022年度山東省五大考古新發(fā)現(xiàn)和全國十大考古新發(fā)現(xiàn)[3]。

趙家徐姚遺址出土陶片

新石器文化中晚期,最大的發(fā)現(xiàn)是北楊莊遺址和槐行遺址,為大汶口文化遺址。其發(fā)掘為研究魯北地區(qū)大汶口文化的文化特征、聚落形態(tài)和生業(yè)經(jīng)濟提供了重要資料。龍山時期,近三年的基建考古并未發(fā)現(xiàn)規(guī)模較大遺址,主要零星地分布在幾個遺址和墓地中,比如南馬坊東南墓地、孫婁東街遺址和楊莊北遺址,并不是這些遺址的主要內(nèi)涵。

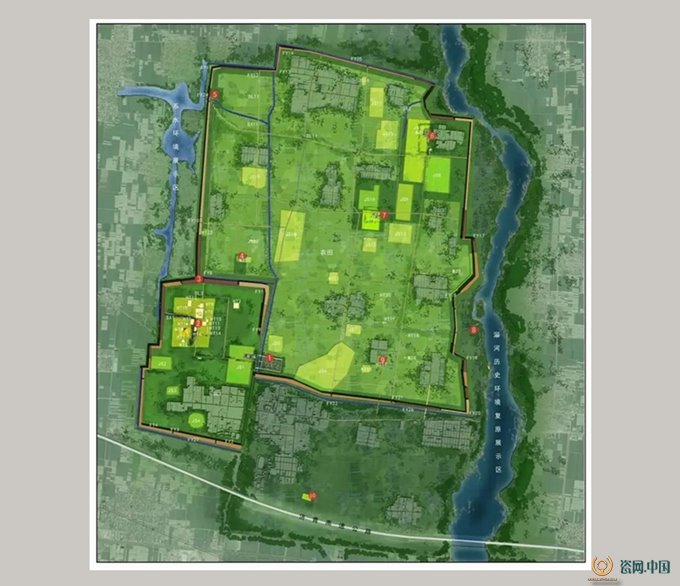

周代至漢代的考古發(fā)掘數(shù)量較大。近三年臨淄區(qū)的夏商時期遺址少有發(fā)現(xiàn),而兩周至兩漢時期遺存最多。臨淄齊國故城是兩周時期的齊國都城,也是秦代臨淄郡郡治、漢代齊郡郡治及諸侯國齊國的都城。戰(zhàn)國時臨淄已發(fā)展為經(jīng)濟高度繁榮的東方大都會[4]。位于齊故城南部的臨淄城市建成區(qū)則成為這些年基本建設(shè)考古的重地,主要涉及齊故城周邊的中小型聚落和齊故城南郊的臨淄墓群。

齊國故城遺址

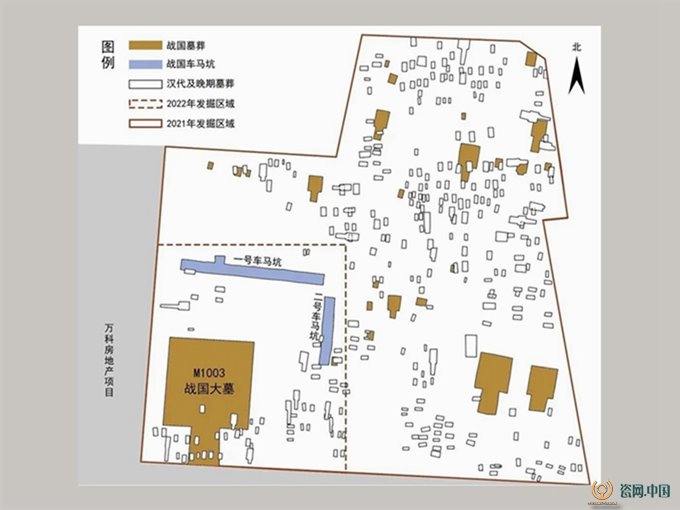

近三年臨淄地區(qū)考古體量最大的還是戰(zhàn)國至兩漢時期墓葬考古,目前統(tǒng)計至少已發(fā)掘1.6萬余座。其中,最為重要的發(fā)現(xiàn)是南馬坊東南墓地的發(fā)掘,該項目也成功入選2022年度山東省五大考古新發(fā)現(xiàn)。南馬坊東南墓地發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)國時期“甲”字形墓葬十余座,專家推測其墓主為不低于上卿的齊國高級貴族[5]。

南馬坊戰(zhàn)國大墓及周圍墓葬布局

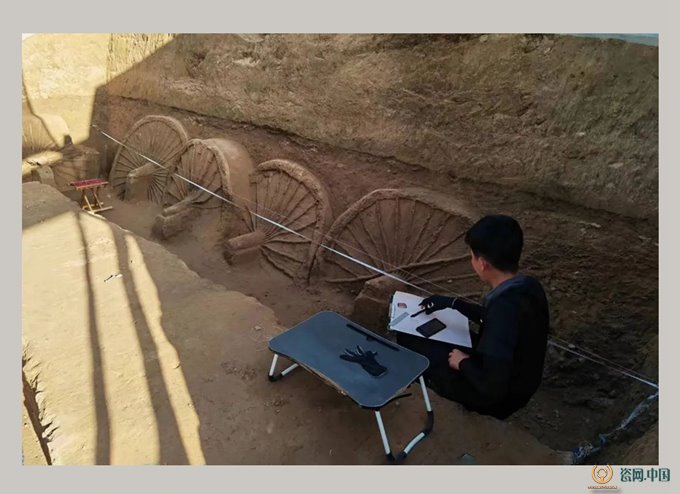

漢代墓葬以小型墓為主,也有部分中型墓。按墓葬形制可分為:帶墓道的磚室墓;土坑豎穴槨墓(一棺一槨);土坑豎穴墓(一棺無槨)。其中,青藍府墓地M22就是臨淄地區(qū)少有的一座保存較好、規(guī)模較大的中型墓,該墓出土玉器83件、銅器18件、石器11件以及鐵器2件。推測該墓年代應(yīng)屬西漢晚期。在M22南、北部還發(fā)現(xiàn)數(shù)座車馬坑。車皆為雙轅的明軺車。從整個車馬坑內(nèi)車馬陣容看,前為導(dǎo)引車,中間為墓主人乘坐的主車,在主車東西兩側(cè)分別有一匹獨馬。主車后為小車隨從。在導(dǎo)引車的馬兩側(cè)還有人俑。在主車車輿有御馬俑。由此推測該車馬坑的車為儀仗出行用車,以上皆表現(xiàn)了西漢晚期的喪葬禮制以及墓主人的生前社會地位,對西漢晚期的用車用馬制度和墓葬制度的研究具有重要意義。

由于漢以后山東地區(qū)古代政治經(jīng)濟中心先后轉(zhuǎn)移至青州和濟南,近三年的配合基建考古發(fā)掘中所見該處漢以后的遺跡現(xiàn)象較少。魏晉南北朝的遺跡幾乎沒有發(fā)現(xiàn),很多魏晉墓有待進一步研究從漢墓中分離出來。隋唐時期的墓葬在各個遺址和墓地也只有零星發(fā)現(xiàn),多為土洞墓或帶墓道的小型磚室墓,應(yīng)該為平民墓葬。宋元明清時期的遺跡現(xiàn)象也相對較少。

考古發(fā)掘現(xiàn)場及航拍圖

考古工作思考

雖說近年來臨淄地區(qū)基本建設(shè)考古無論在配合地方經(jīng)濟發(fā)展、文物保護,還是發(fā)掘與研究方面均取得了重大成果,但依然存在一些不足。

考古工地的安全問題。戰(zhàn)國至漢代的墓葬普遍較深,一般在三到四米,有的甚至十幾米深,且很多墓葬積石、積砂。古墓葬富集區(qū)位于淄河沖積扇,多為濕陷性黃土,地下兩米以下基本為砂質(zhì)粘土,直立性不足,因此墓葬發(fā)掘深度一旦超過三米,墓壁就很容易發(fā)生側(cè)滑倒塌。目前,各個考古工地主要是打支撐,擴大開口面,降低相對高差的辦法,來降低危險系數(shù)。然而,這些多為經(jīng)驗性辦法,急需制定一套行之有效的發(fā)掘深墓的應(yīng)對辦法。

業(yè)務(wù)人員嚴重不足。過去三年負責(zé)臨淄地區(qū)勘探工作的主體為臨淄區(qū)文物考古研究所,雖然該所已是山東省內(nèi)區(qū)縣級規(guī)模最大的考古研究所,但依然存在聘用人員隊伍不穩(wěn)定、人員青黃不接、經(jīng)驗豐富且技術(shù)過硬人員短缺等問題。

業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能素質(zhì)有待提高。考古前置政策下,考古勘探質(zhì)量的高低,決定地下文物是否會得到應(yīng)有保護以及后續(xù)基建項目能否順利推進。過去多年,臨淄地區(qū)的考古勘探主要為老隊員對年輕人的傳幫帶,缺乏專門和系統(tǒng)的專業(yè)訓(xùn)練。

專項資金短缺。由于臨淄地區(qū)絕大部分土地為一級文物分布區(qū),大部分項目用地必須經(jīng)過考古勘探。但目前無論考古調(diào)查、勘探乃至后續(xù)發(fā)掘均無專項資金。2020年之前勘探和發(fā)掘均為企業(yè)出資,2021年之后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦與考古單位對接并出資。但由于利益出發(fā)點不同,企業(yè)可能會存在不配合考古勘探,或?qū)碧降慕Y(jié)果存在干涉的情況。

后期考古資料整理工作難度大。田野發(fā)掘僅是一個考古項目的野外部分,只發(fā)掘不整理、輕視研究等現(xiàn)象,不僅不利于田野技術(shù)的提升,更重要的是不利于文化遺產(chǎn)的保護,甚至可以說是對文化遺產(chǎn)的破壞[7]。然而,近三年來駐扎臨淄的考古隊幾乎全年無休止地進行考古發(fā)掘項目,夏干三伏,冬挖三九。僅部分業(yè)務(wù)人員充足的隊伍有能力快速整理出版發(fā)掘報告。臨淄地下文物豐富、考古研究成果豐碩,還需要投入相當(dāng)?shù)娜肆拓斄φ砜脊艌蟾妫⒁源藶槠鯔C建設(shè)齊文化研究和宣傳的高地。

考古發(fā)掘項目完成后的驗收流程審批時間長。每個項目考古發(fā)掘完畢后,須經(jīng)省考古學(xué)會組織專家驗收,然后形成驗收報告,經(jīng)過省文化和旅游廳簽字蓋章后,由項目負責(zé)人出具考古完工報告,最后用地單位才可到相關(guān)部門取得土地的使用權(quán),期間需要一個多月。

優(yōu)化考古前置工作的系統(tǒng)性方案

優(yōu)化資源供給。文物保護工作是一項長期的公益性事業(yè),其工作所需資金主要源于財政撥款。明確經(jīng)費來源,要求國有建設(shè)用地供應(yīng)前的考古工作所需費用納入同級財政預(yù)算,為實現(xiàn)考古前置工作提供支持和保障。針對地方財政壓力較大的現(xiàn)狀,除了依靠地方財政,也可以籌集社會資金通過企業(yè)和個人捐贈等外部途徑獲取資金。這就需要向社會更廣泛宣傳政策的內(nèi)涵和意義,為考古工作帶來更多社會關(guān)注和支持。同時文物部門也應(yīng)加強資金的支出管理,結(jié)合需求和效益分配資金,定期監(jiān)控和分析資金的支出和使用,提高資金的利用效益。

考古單位承擔(dān)著考古前置政策中的主要工作量,一線考古工作者提升自身發(fā)掘工作能力,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。考古技師隊伍不僅需要增加人員數(shù)量,還需要通過一些措施提高技師穩(wěn)定性和培養(yǎng)從勘探、發(fā)掘到資料整理的能力。

協(xié)調(diào)執(zhí)行主體利益。地方政府應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)部門間協(xié)同合作,通過培育政策執(zhí)行主體之間的公共利益價值取向,促使各有關(guān)部門能夠認識到文物保護工作的重要性,并明確自身在考古前置政策執(zhí)行中的職責(zé)。可以通過建立協(xié)調(diào)小組由牽頭單位統(tǒng)一調(diào)配資源,簡化基建考古審批流程,減少審批環(huán)節(jié),縮短審批時間,推動審批服務(wù)便民化[8],加強部門之間的資源、信息的交流共享。

提升政策可執(zhí)行性。考古前置政策是一項既有利于經(jīng)濟發(fā)展也有利于文物保護的政策。各部門內(nèi)部對于政策執(zhí)行的考核也應(yīng)進行匯總統(tǒng)一,進一步完善政策監(jiān)管。后期監(jiān)督是考古前置政策的有效運行的保障。因此,應(yīng)從國家層面完善監(jiān)督機制。

具體而言,首先需要從國家層面完善文物保護法律法規(guī),與時俱進,修訂文物保護法。其次,各級文物行政主管部門可將考古前置作為日常工作檢查內(nèi)容。另外,社會監(jiān)督力量同樣重要,可以適當(dāng)使用志愿者組織介入后期的保護巡查工作。最后,通過推動考古前置政策納入地方法規(guī)納入法規(guī)體系,完善不可移動文物保護體制機制,增強政策權(quán)威性。

綜上所述,今后臨淄地區(qū)考古前置工作可通過地方財政和社會共同保障資金供給,加強資金管理,落實人員待遇,保障人才供給;加強部門合作和利益協(xié)調(diào),創(chuàng)造更有利于政策執(zhí)行的外部環(huán)境;通過細化考古前置工作標(biāo)準,完善政策執(zhí)行的監(jiān)督管理提升政策的可執(zhí)行性。

結(jié)語

臨淄地區(qū)的考古前置工作在過去三年取得了顯著的成效,不僅促進了地方經(jīng)濟發(fā)展,還有效地保護了文化遺產(chǎn)。然而,在這一過程中也暴露出了一些問題,如經(jīng)費不足、人員短缺、后期資料整理難度大以及驗收流程審批時間長等。為了解決這些問題,本文提出了優(yōu)化資源供給、協(xié)調(diào)執(zhí)行主體利益和提升政策可執(zhí)行性的系統(tǒng)性方案。這些方案包括確保考古經(jīng)費的來源,提高考古工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),簡化驗收流程,以及加強資金管理和政策監(jiān)管等。通過這些措施,臨淄地區(qū)的考古前置工作將能夠更好地平衡文物保護與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系,實現(xiàn)文化遺產(chǎn)的可持續(xù)保護與利用,為地方經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提供有力支持。

作者單位:山東省文物考古研究院臨淄區(qū)文物考古研究所