“官搭民燒”指明清時期景德鎮御器(窯)廠委派民間窯場燒造御用瓷器。它在御器廠官作系統仍然存在的情況下出現,作為一種另類御瓷生產形式,是明晚期官窯與民窯發展到特殊階段的產物。嘉靖三十九年(1560年),江西按察使王宗沐在其所撰的《江西省大志》中最早提及“官搭民燒”這一生產形式,“魚缸御器,細膩脆薄,最為難成,官匠因循,管廠之官乃以散之民窯,歷歲相仍”[1]。萬歷時期,陸萬垓增補的《陶書》也提道:“舊規本廠(指御器廠)凡遇部限瓷器照常燒造,不預散窯,惟欽限瓷器數多限逼,一時湊辦不及,則分派散窯,擇其堪用者湊解,固一時之權法也。”[2]當御用瓷器燒造數量大,限期緊時,御器廠來不及置辦,就會分派給民窯燒造,挑選能用的湊數,解運至京。從“權法”二字來看,最初實行“官搭民燒”是權宜之計,御器廠派燒民窯的時間不固定,燒造的產品不確定。嚴格來說,明代的“官搭民燒”不是一項正式的陶政制度,與清代官、民窯之間進行長期且緊密合作的情況有所不同。但隨著明晚期御用瓷器的供需矛盾不斷加深,“官塔民燒”也逐漸趨于制度化[3]。

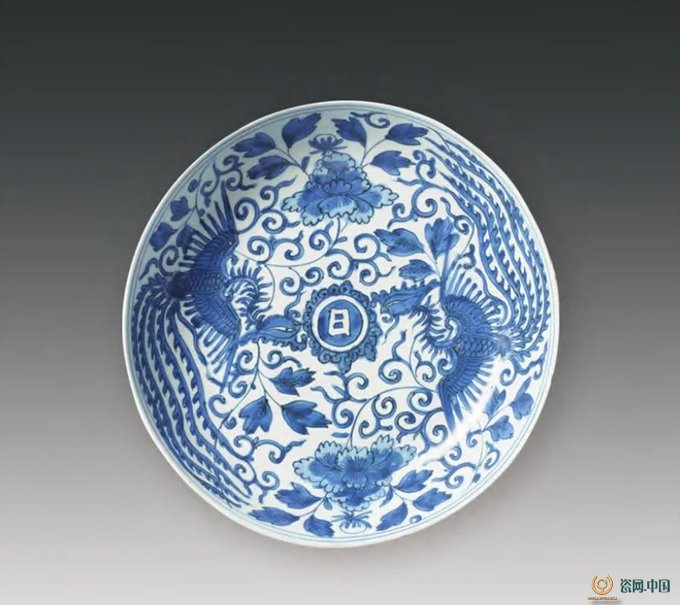

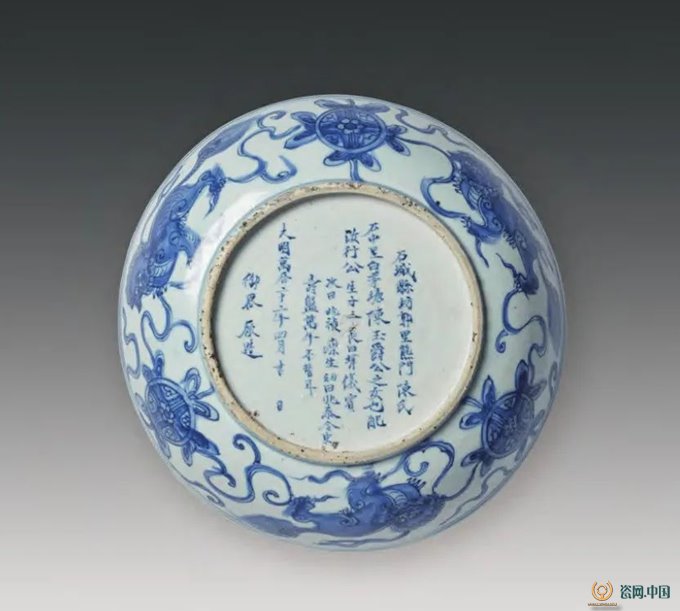

具體而言,明晚期“官搭民燒”的發展體現在兩方面:一是明晚期御用瓷器需求量大[4],而御器廠的燒造能力有限[5];二是明晚期景德鎮民間窯場空前發展,工藝技術日臻成熟,且大量民間從業人員和制瓷作坊拱繞在御器廠周邊,便于廠官加以利用。對此,已有學者進行過討論[6],近年來御窯廠和民窯遺址的考古新發現使學界進一步深化了該認識。2014年御窯廠遺址的考古發現表明,嘉靖時期,御器廠生產進入了轉變期,明中期在今御窯廠遺址范圍內普遍分布的官窯生產作坊在這一時期大量萎縮,許多官窯作坊轉為生產具有民窯瓷器風格的器物[7]。萬歷二十二年(1594年)墓志銘青花瓷盤(圖一、二)即是一例,此盤盤底落款“御器廠造”,整器卻展現出典型民窯瓷器風格[8]。可見此時的御器廠正處于轉變期,其曾經嚴密的生產與管理制度走向崩塌[9]。反觀民窯遺址,2012年落馬橋窯址考古發掘出土的第四期(嘉靖早期至崇禎時期)遺物十分豐富,相較于明中期,此期瓷器種類增加,造型和裝飾更加多樣,相同的情況也見于御窯廠周邊的民窯遺址,表明此階段景德鎮民窯瓷器生產進入了高峰期[10],傳世所見同時期瓷器也數量眾多。

圖一 明萬歷二十二年“御器廠造”銘青花對鳳牡丹紋盤心

圖二 明萬歷二十二年“御器廠造”銘青花對鳳牡丹紋盤底

目前,在明清時期景德鎮瓷器生產中心區,即沿昌江分布的鎮區“十三里窯場”[11]范圍內,觀音閣和落馬橋窯址是兩處為數不多經過正式發掘的民窯遺址。其中均出土了有關明晚期“官搭民燒”的實物。由此,明代“官搭民燒”的研究得以從單純依賴史料推進到史料與考古實物相結合的層面。

一 明晚期“官搭民燒”的考古發現

觀音閣窯址位于景德鎮市北郊3公里處的昌江東岸,是“十三里窯場”最北的一處。2007年,北京大學考古文博學院等單位聯合對該窯址進行了主動性考古發掘,遺存年代主要集中于明中晚期。發掘簡報稱,在第三期(嘉靖時期)地層中出土了一件刻有“□□嘉□□制”款的白釉盤和一件青花五爪龍紋碗殘片,兩件標本的胎、釉、青花色澤俱佳,因為書有官款或繪有官樣,所以被認為與“官搭民燒”有關[12]。

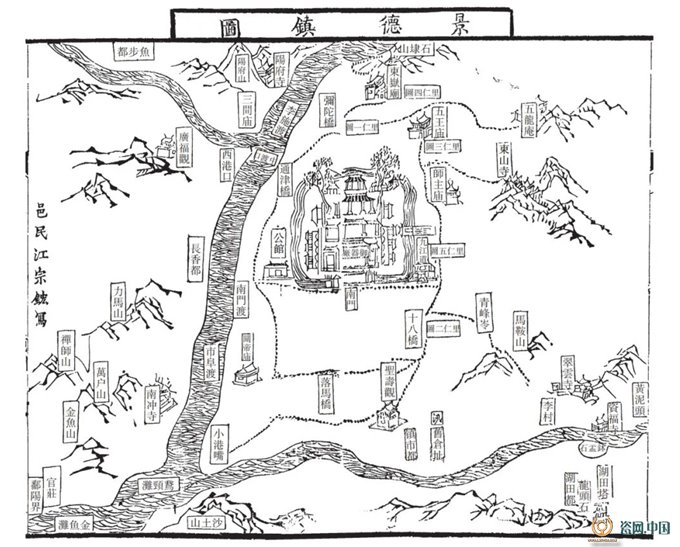

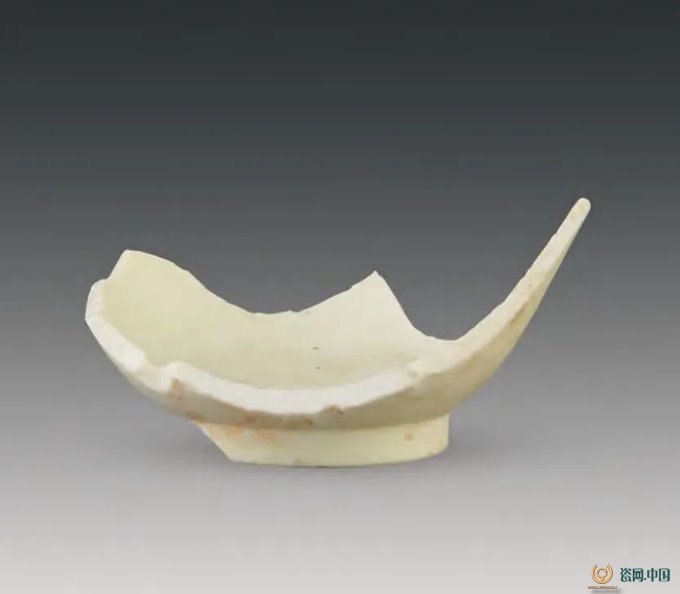

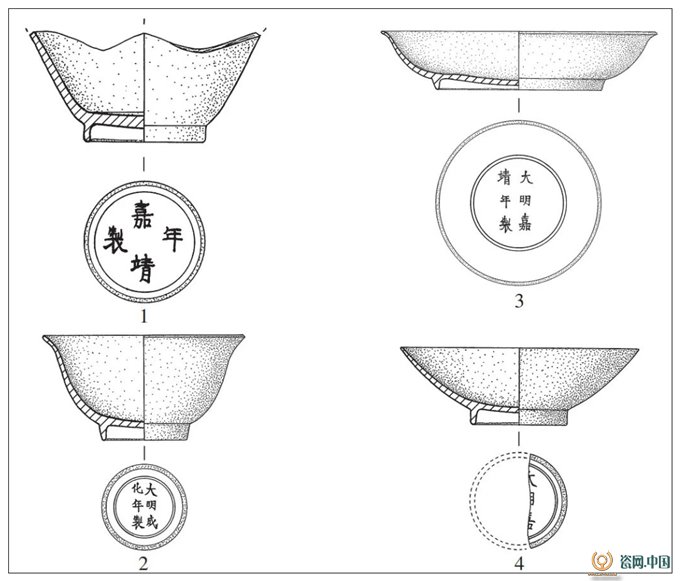

更為重要的考古發現來自落馬橋窯址,其位于鎮區南部(圖三)[13]。2012~2014年,景德鎮市陶瓷考古研究所等單位聯合對該窯址進行了考古發掘,清理出北宋后期至清末的遺存。落馬橋窯址是目前在鎮區范圍內發掘的遺存年代跨度最長、出土遺物最為豐富的一處民窯遺址。尤其是窯址內明清時期地層連續,遺跡、遺物豐富,填補了多項空白,對于了解鎮區內民間窯場的發展脈絡具有十分重要的意義。此次發掘共出土了152件(片)嘉靖時期的彩釉瓷半成品[14],主要出土于第四期(嘉靖至崇禎時期)地層[15]。這些半成品的器類有碗(圖四)、盤(圖六)、杯(圖八)三種(圖一四),器身均素胎,器底以青花書年號款,經施釉后高溫燒成。足底的青花款識有三種:第一種是“大明嘉靖年制”款(圖七),為常見的雙行六字楷書款(圖一一)[16];第二種是錢幣式的“嘉靖年制”款(圖九),相對少見[17];第三種是“大明成化年制”的仿款(也稱“寄托款”)(圖五)。

圖三 《浮梁縣志》“景德鎮圖”

(根據日本國立公文書館藏康熙二十一年刊本改繪

圖四 黃釉瓷半成品碗(T25②c:301)

圖五 黃釉瓷半成品碗(T25②c:301)外底

圖六 黃釉瓷半成品盤(T25②c:300)

圖七 黃釉瓷半成品盤(T25②c:300)外底

圖八 黃釉瓷半成品杯(T25②c:33)

圖九 黃釉瓷半成品杯(T25②c:33)外底

圖一〇 嘉靖暗刻花卉紋黃釉碗

圖一一 嘉靖暗刻花卉紋黃釉碗外底

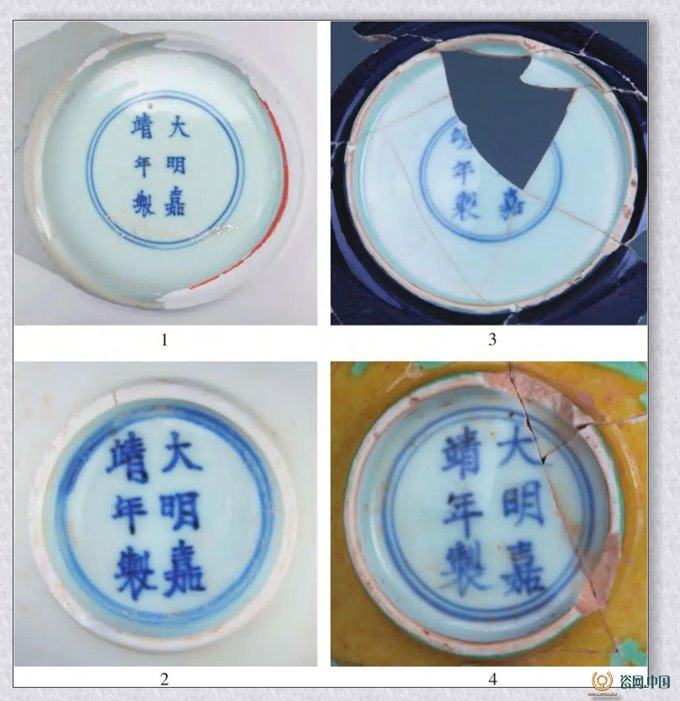

從外部特征看,這些黃釉瓷和半成品的質量極高,具體表現在:器形周正,胎質細膩且有油質感,白釉瑩潤光亮,青花發色幽藍,款識書寫工整,整體制作精細,質量非普通的民窯瓷器可比,而與御窯廠遺址出土嘉靖官窯瓷器相近(圖一二)[18]。同地層還出土了4片形制、款識相同的黃釉瓷盤和碗殘片(圖一三)。對比可知,這些半成品應為黃釉瓷的半成品。此外,對半成品與黃釉瓷的胎、釉、鈷料進行科技檢測后,得知二者成分基本一致,可進一步確定。

圖一二 落馬橋窯址與御窯廠遺址出土明嘉靖瓷器款識對比

1. 落馬橋窯址出土黃釉瓷半成品盤(T25②c:300)

2. 落馬橋窯址出土黃釉瓷半成品杯(T25②c:359)

3. 御窯廠遺址出土藍釉盤(TN33W15⑨:52)

4. 御窯廠遺 址出土黃地綠彩碗(TN33W16⑨:54)

圖一三 黃釉碗殘片(T2④:13)

圖一四 落馬橋窯址出土明嘉靖黃釉瓷半成品1. 杯(T25②c:33) 2、4. 碗(T25②c:301、354) 3. 盤(T25②c:300) (1 為 1/2,3 為 1/4,余為 1/3)

二 出土標本反映的相關問題

1.印證了文獻中關于御器廠選派民間窯場的記載

《江西省大志》卷七《陶書》“窯制”條載:“分派燒造,宜于本廠(御器廠)附近里仁、鎮市及長鄉三都。”[19]對照《浮梁縣志》“景德鎮圖”可知,此三都分布于昌江兩岸,里仁和鎮市都位于昌江東岸,長鄉都位于西岸。里仁都下轄五圖[20],其范圍北至觀音閣一帶,南至十八橋一帶。鎮市都北接里仁二圖,南至南河,落馬橋窯址即位于鎮市都[21]。綜上,兩處窯址的考古發現印證了文獻記載。

選擇里仁、鎮市、長鄉三都的窯場作為派燒對象應有如下現實考慮:首先,占據地利之便。這三地的大量民窯作坊呈“品”字形分布在御器廠的北、南和西側,近者咫尺之隔,遠者距離三五里,便于御器廠官員進行及時的溝通和監督,也便于民窯戶從廠內獲取部分原料以及運回燒成后的瓷器。其次,擁有大量可供使用的生產設備,特別是燒造環節最為重要的窯爐。再次,人員、技術輻輳。該區域是景德鎮民窯生產的核心區,從業者眾,制瓷技術先進,其中不乏在廠應役或被雇傭的匠人,熟悉廠內外情況。

湖田窯作為景德鎮早期窯業(五代至元代)中心窯場,至明代已經衰落,且和御器廠有較遠距離,文獻稱之為“遠鄉窯戶”,因此未被選作“官搭民燒”的對象。但有技術的匠人仍然可以為官所用,以招募的形式赴廠幫工[22]。可見,“官搭民燒”的實質是充分占用民窯的生產資料,包括周邊民窯戶的生產設備以及大批技術人員,以完成大量御用瓷器的燒造任務。

2.嘉靖時期民窯制瓷水平很高,在燒造御用瓷器時尤為精心

落馬橋窯址出土的黃釉瓷及其半成品,無論是制胎、成型還是施釉、寫款都一絲不茍,與御器廠燒造的同時期官窯瓷器相比,質量有過之而無不及,這反映出嘉靖時期景德鎮民窯制瓷水平很高。結合史料看,明晚期民窯與官窯之間因燒造瓷器性質不同,從而形成生產方式上的差異,但不存在技術鴻溝。例如《江西省大志》卷七《陶書》比較了二者在燒成環節的區別:其中滿(碼)窯方面,民窯充分利用窯內的空間,按器物質量優劣滿窯,最好的器物放在窯爐中部,前后放粗制器,不浪費任何窯位;而官窯為了保證燒出的瓷器質量一致,只選取最好的窯位燒瓷,對于民窯而言尚可用來裝燒粗瓷的前部窯位,官窯則僅放空匣缽障火,因此“官窯之器淳,民窯之器雜,制繇異也”[23]。但民窯戶為保證所燒瓷器質量,則必定會使用窯爐中最好的窯位裝燒御用瓷器。

科技分析表明,這些器物在制作時使用了特殊的原料,尤其是泥料。在經檢測的3件黃釉瓷和17件半成品中,瓷胎中Al2O3的平均含量高達25.30%,這與同時期一般民窯和官窯制品均有很大差異。通過抽選落馬橋窯址出土的明清各時期青花瓷殘片113片,并進行胎、釉、料方面的科技檢測后,得知瓷胎中的Al2O3含量均未超過23%。在年代為明代晚期的13片標本中,胎中Al2O3的平均含量僅為17%。御窯廠遺址出土的同時期官窯瓷器,瓷胎中Al2O3含量也基本不超過22%。可見,落馬橋窯場在生產這批御用黃釉瓷時,使用了經過特殊配比的原料,瓷胎中高嶺土約占比30%~40%[24]。

由此推斷,這批黃釉瓷可能擁有特殊用途,或者是“官搭民燒”初期階段的產品。此時官方對瓷器質量的要求和掌控均十分嚴格,因此產品質量極高。與此形成對比的是,一些民窯遺址出土了萬歷時期書寫官款、繪有龍紋的瓷器,但多書款不正,繪畫也略顯草率,明顯有應付之嫌,與文獻記載“民窯狡詐,人百其心,乘限期緊并多以歪斜淺淡瓷器塞責”[25]可相對照。

3.豐富了對“官搭民燒”瓷器品種、制作工藝和生產形式的認識

觀音閣、落馬橋窯址出土的“官搭民燒”瓷器標本使我們了解到,嘉靖時期,民窯戶被派燒的瓷器品類除青花瓷外,也有黃釉瓷等顏色釉瓷器。嘉靖一朝的黃釉瓷雖然在整體質量和燒造數量上無法與明中期三朝(成化、弘治和正德),尤其是弘治嬌黃釉相比,但伴隨著嘉靖九年(1530年),南郊祭天、北郊祭地、東郊祭日、西郊祭月的四郊分祀之制議定,明世宗命景德鎮燒造與之對應的青(藍)、黃、赤(紅)、白四色祭器,黃釉瓷的地位得到了進一步提升,燒造數量也有所增多[26]。雖然目前尚不清楚民間窯場在這一時期是否參與燒造了用于皇家祭祀的黃釉瓷,但落馬橋窯址出土的黃釉瓷及其半成品確切表明,嘉靖時期御用黃釉瓷的生產已經不局限于御器廠之內了。

另一個值得關注的問題是,明嘉靖時期的黃釉瓷是否存在底釉。根據鄭乃章等學者的研究,明清兩朝黃釉的化學組成基本一致,但釉層結構分為有底釉和無底釉兩類,經測試,除明成化、弘治、正德和民國時期的樣品中有底釉外,明萬歷和清道光、光緒等朝的樣品均無底釉[27]。侯佳鈺等對弘治和康熙黃釉瓷的科技分析再次驗證了這一結論[28]。落馬橋窯址出土的半成品,器身素胎,器底施透明釉,說明黃釉直接施于胎體上,與清代黃釉瓷的制作工藝吻合。但另一篇研究文章公布的嘉靖黃釉斷面光學顯微照片顯示,黃釉施于透明底釉之上[29]。此外,1987年御窯廠遺址出土的一件嘉靖黃釉碗底殘片[30],外足墻部分的黃釉施釉不均(可能是施釉時留下的指痕),露出了白色底釉(圖一〇),類似情況也見于其他遺址出土和傳世器物。由此分析,嘉靖時期可能存在以上兩種不同的黃釉制作工藝,或可視為黃釉瓷從有底釉向無底釉發展的過渡期。

關于官搭民燒的生產形式,以往有學者通過研讀史料,提出“分派燒造”“定給民窯”“包燒”三種[31],就生產工序而言,并不能確認民窯窯戶除燒造瓷器外,也參與了器物的制作。落馬橋窯址同時出土黃釉瓷成品與半成品則表明該窯場不僅負責高溫燒成瓷器,至少還承擔了施黃釉和二次低溫燒成的環節。綜合器物胎、釉、鈷料的科技檢測數據推斷,落馬橋窯場很有可能獨自完成了這批瓷器從成型、施釉到燒成的完整工序。由此證實,在明晚期的“官搭民燒”瓷器生產中,除了“包燒”,還存在“包作包燒”的形式,而不像清乾隆以后單純的官搭民“燒”,瓷器主要在廠內完成制作,再由民窯戶負責燒成[32]。

三 結 語

本文以發掘資料為基礎并結合史料,對“官搭民燒”的一些關鍵問題進行了討論。落馬橋窯址出土了數量較多的黃釉瓷及其半成品,這說明嘉靖時期鎮區的民窯場制瓷水平很高,因此這一時期“官搭民燒”得以實行。落馬橋窯場的工匠在制作這批黃釉瓷時,使用了新配方制胎,制作精細,這也從側面反映出其不同尋常的意義。成品與半成品同時出土,則表明此時的民窯場也參與了御用瓷器的制作,而不僅負責燒成。觀音閣、落馬橋兩處窯址的相關考古發現盡管在一定程度上填補了文獻的空白,但需明確,目前出土的實物資料還很有限,許多問題尚難解決,仍有賴于未來更多的相關考古與研究工作。(作者:高憲平(北京科技大學科技史與文化遺產研究院)原文刊于:《文物》2024年第12期責編:昭晣 韓翰)