圖片資料

近日,筆者從河北省邢臺市內(nèi)丘縣文物部門獲悉,該縣發(fā)現(xiàn)隋唐時期大規(guī)模邢窯遺址群落。6月5日下午,筆者在內(nèi)丘邢窯發(fā)掘現(xiàn)場看到,在已發(fā)掘了1米左右深度不等的12個探方內(nèi),十余名考古發(fā)掘人員正在省文物考古專家的指導下有條不紊地忙碌著。

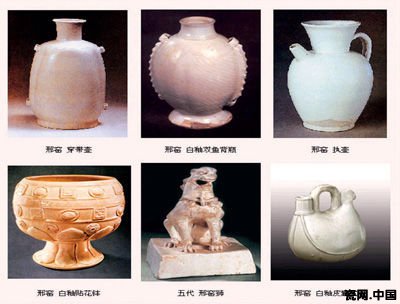

據(jù)省文物研究所內(nèi)丘考古隊隊長王會民介紹,“目前我們正在對明清時期的文化層,包括一些夾雜的現(xiàn)代遺跡進行細致的剝離。目前已現(xiàn)出3處隋唐窯爐的窯頂。同時,在已出現(xiàn)的瓷片堆積層中,發(fā)掘出大量含有各種釉色的瓷器、陶器、唐三彩以及各種窯具、匣缽等邢窯相關(guān)產(chǎn)品。”

據(jù)考古資料表明,邢窯創(chuàng)燒于南北朝晚期,經(jīng)過隋朝的飛速發(fā)展,到唐朝時已達到鼎盛階段,成為我國早期生產(chǎn)白瓷的中心,距今已有1500余年的歷史。其精美的細白瓷作為貢品入主宮廷,還遠銷海外十幾個國家和地區(qū)。因在古代通常以燒制陶瓷的窯場所在地的州命名,內(nèi)丘在唐代隸屬邢州,故得名“邢州瓷窯”,簡稱“邢窯”。其與當時的越窯、鼎州窯、婺州窯、岳州窯、壽州窯、洪州窯并稱“七大名窯”。因其與當時的南方越窯青瓷并駕齊驅(qū)、平分秋色,被后人譽為“南青北白”。

內(nèi)丘“邢窯”遺址,在近60多年來多次被發(fā)現(xiàn)。今年4月,在原內(nèi)丘縣城服務(wù)樓及周邊區(qū)域建筑拆遷改造過程中,縣文物保管所在施工前考古勘探,發(fā)現(xiàn)了此次的隋唐時期6座邢窯窯爐和豐富的瓷片堆積層,并采集到隋代白瓷碗、帶“盈”字款的白瓷玉璧底碗、唐三彩陶片等重要標本。此次發(fā)現(xiàn)的6座窯爐完整程度絕無僅有,并且相對集中,形成群落,具有重要的歷史意義和考古價值。

目前,經(jīng)省文物局批準,由省文物研究所王會民帶隊的考古發(fā)掘隊,已正式入住內(nèi)丘開始前期粗探發(fā)掘工作。王會民說:“此次考古發(fā)掘價值很大,非常有可能被列為2012年度全國十大考古發(fā)現(xiàn)。”

作者:薄國純 石曉鵬 王增國