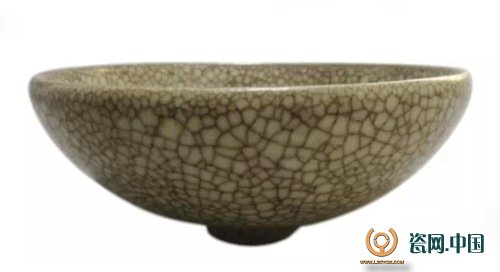

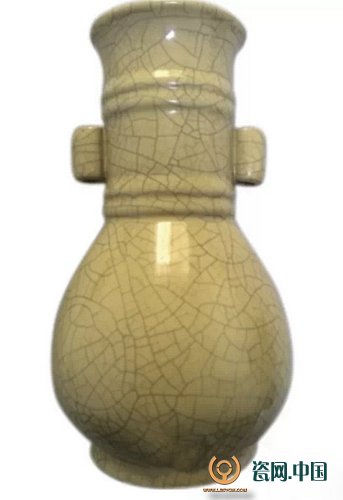

傳為董窯燒制的瓷器

傳為董窯燒制的瓷器

曹昭在《格古要論》中云:“董窯:淡青色細紋,多亦有紫口鐵足,比官窯無紅色,質而不細潤,不逮官窯,多矣今亦少。”近人趙汝珍在《古玩指南》書中說:“唐氏《肆考》誤為董窯,既東董音近故也。東窯:北宋時東京民窯,在今開封陳留等處,冬青器所從始也。質頗粗厚,淡青色,亦有深淺。多紫口鐵足,有細紋。”從此,董窯一名,便出現在明代和民國論陶瓷著作中。董窯為何窯?也很少有人論述及研究。

北宋官窯隨著徽宗王朝滅亡而終結,宋高宗趙構南渡后,在杭州繼卞京官窯另建新窯,稱南宋官窯。南宋葉寘在《坦齋筆衡》中云“中興渡江,有邵成章提舉后苑,號邵局,襲故京遺制,置窯于修內司,造青器,名內窯。澄泥為范,極其精致,油色瑩徹,為世所珍。后郊壇下別立新窯,比舊官窯大不侔矣。”從這段文獻說明,南宋先后共建兩個官窯。

曹昭在《格古要論》中,是這樣按順序論述幾大名窯的。“汝窯:出北地宋時燒者淡青色,有蟹爪紋者真,無紋路者優,好土脈滋媚薄甚難得。” 官窯:“修內司燒者土脈細潤色青,帶粉紅濃淡不一,有蟹爪紋,紫口鐵足,色好者與汝窯相似,有黑土者謂之烏泥窯,偽者龍泉燒者無紋路。”

董窯:“淡青色細紋,亦有紫口鐵足,比官窯無紅色,質甕而不細潤,不逮官窯,多矣今亦少有。”

哥窯:“舊哥窯色青濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少有。”

曹昭這段記載,按先后順序,論述了一個修內司官窯,下面應是郊壇窯,他卻不提郊壇官窯,反而出現了對董窯的記載呢?筆者認為,曹昭所指董窯,是出現在南宋,而不是趙汝珍誤解所說的北宋東窯。曹昭在古窯論中,董窯排在哥窯之前,在南宋修內司官窯之后,從順序中,就可分析出董窯不是民窯。從官窯和董窯兩窯對比,南宋修內司官窯:色青有深淺不一,有蟹爪紋(細紋),紫口鐵定。而董窯:淡青色,有細紋(蟹爪紋),也有紫口鐵足。通過修內司官窯與董窯對比,釉色、開片紋、紫口鐵足描述很相類,說明兩窯同屬一個燒造工藝,同屬一個性質。

兩窯區別是:官窯土脈細潤,有濃淡不一粉紅色。董窯土脈不細無粉紅色。從而得出,兩窯燒造地點不同,便出現土質有粗細之分。但紫口鐵足、開片紋、燒造工藝都是相同的。據葉寘所云:先置窯于修內司,造青瓷,名曰官窯,后郊壇下另立新窯,為郊壇官窯。修內司官窯在先,郊壇官窯在后。按照曹昭所說的董窯順序在修內司官窯之后,董窯的特征和修內司官窯相類,也符合葉寘所云:“比舊官窯大不侔矣”。

曹昭在論哥窯曰:“舊哥窯色青濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者董窯,今亦少有。”宋代造瓷業發展,小民窯仿大民窯,大民窯仿官窯。說明哥窯是在仿董窯的燒造工藝,仿出了大小開片細紋,仿董窯不同的青色瓷,仿董窯紫口鐵足,仿優者方能達到董窯相類。從另一個角度分析:董窯在當時深受喜愛追尋,極為珍貴。筆者由此推斷:董窯應屬南宋修內司官窯后另建新窯,即效壇官窯。

曹昭為什么用董窯一名來代替郊壇官窯呢?因曹昭受其父熏陶,自幼性本酷嗜古。精讀宋代一些關于古物著錄書籍,辨古精通,對南宋兩大官窯的存在和分辨認識非同一般。因他深知,郊壇官窯在修內窯之后,在他論述修內司官窯后,因兩窯釉色、開片紋、燒造工藝相同,差異在土脈,不能與前者并稱。如都使用官窯二字,來論述郊壇官窯,官窯二字重復,為了使語言文雅不重復而經典,才引用“董”字,帶替“官”字。這也說明曹昭文學之深,同時也是一種巧妙的用語。宋代窯名都以地名或姓為窯名。“董”字可為姓使用,而曹昭使用“董”字,不是真對姓,而是代表“官”字。

“董”字在辭海中除姓使用外,還可作:1.督——監督。2.正。“督”是指督查、監督,是上級對規范制度管理執行情況進行一種檢查,約束下級的任意和自由。這種監督和管理行為,是代表權力的向征,也是上級官員對下級的一種威懾。例如現在大企業、大公司董事會里的董事長,要具有政治家的眼光,有企業的頭腦,有經濟學家的精靈。在股份集團制定重大決策時,都由董事長來行使最高權威,充分體現出高職官位的作用。“正”是指正直、正統、正宗、正品,是有一定尺度和標準而不可約的一種高大權威。“董”可視為官也。董窯是指郊壇官窯。竊以為,這就是曹昭以“董”字代為“官”字,所出現“董窯”之謎的原因。