當陽峪古窯址

1918年華北地區大旱。河北農民在抗旱打水間,無意中發現了宋代鉅鹿古城,這座古城于北宋大觀二年(公元1108年)因黃河泛濫被淹埋。農民在古城遺址中挖出陶瓷器和鐵器,很快這些器具流入北平的古董廠肆之中,被古董商販關注,并隨后蜂擁而至,早期的精美完整器物多流出海外。

1920年天津博物院對鉅鹿古城進行了調查。美國學者赫布遜(R·L ·Hobson)首先依據較科學的考古研究方法,指出此類產品和文獻記載的“磁(州)器”非常接近,且并非僅燒造于宋代,也并非僅古代磁州一地燒制,因而給這類陶瓷器命名為“Tz’u –Chou Type Wares”。因當時調查的這類瓷器燒造區域主要集中在古代磁州范圍內,所以海內外學界對其開始以磁州窯為名,廣泛關注此種風格的器物。而國內古陶瓷研究界更習慣將與此相近的工藝和時代器物通稱為磁州窯系。

在所謂磁州窯類型瓷器中,有一類特殊產品,這類產品的窯址在1933年,就被當時在華的煤業合資機構中福公司的英國人司瓦洛(R·W·Swallow)、瑞典人卡爾貝克(Orvar·Karlbeck)進行挖寶式發掘,因這處窯址位于焦作修武縣境內,所以他們稱此窯為焦作窯(Chiao Tso),1943年,卡爾貝克將調查報告發表,記載古窯址位于離焦作鎮北部約四里的“Potter’s Valley”(瓷谷)。當年挖掘所得陶瓷資料標本,后分別收藏于英國不列顛博物館和劍橋大學博物館內。

他們的行為也使得當地居民從以前的零星撿挖,變為大量挖掘,精美的陶瓷標本和殘件也隨之流入廠肆,這時候鉅鹿古陶的熾熱還正在燃燒,所以這些較鉅鹿古陶更為精美的標本一經發現就被靈敏的古董商販注意,同時也被學術界關注。1941年日本古陶瓷學者小山富士夫,到中國旅游,在北京聽到了古董界討論有一個叫做“當陽峪”的瓷窯存在。后小山氏根據卡爾貝克的報告和其所見標本材料對“焦作窯”進行了細致的分析考證,并稱此窯為“修武窯”。1958年,長谷部樂爾在文章中明確描述了“修武窯”的裝飾風格及技法。當時流入北京古董廠肆中的這類器物、標本,工藝非常精湛。

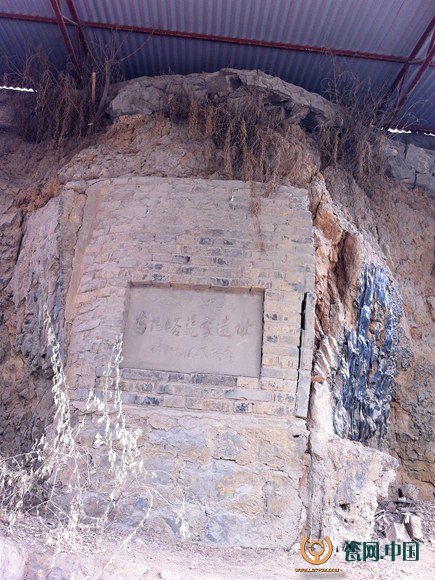

當陽峪窯是宋代北方地區一處重要的民間制瓷生產場地,規模可觀,工藝精湛,產品豐富,種類齊全。1933年到過當陽峪的卡爾貝克曾記述說:“當時尚能看到窯址有400余座之多”。現存當陽峪村的在北宋崇寧四年(1105)建立的《德應侯百靈翁之廟記》碑文內,仍有“時惟當陽工巧,世利瓷器,埏植者百余家。資養者萬余戶……”的記載,足以想見當年瓷器生產的盛況。

1951年,陳萬里先生調查了平原省新鄉地區焦作修武縣當陽峪村的窯址,并云:“碎片而能賣錢,我于北方,除當陽峪外,還未曾見過呢。”陳萬里先生認為,“當陽峪的作品,向來是不為人們所重視的。因之如此一個重要窯場是被忽略了。我以為在黃河以北的宋瓷,除了曲陽之定、臨汝之汝外,沒有一處是與當陽峪相媲美。磁州的冶子窯以及安陽的觀臺窯終遜當陽一籌。”自陳先生之后,葉喆民、傅振倫、路易·艾黎等國內外學者都細致記錄過當陽峪的情況,隨后部分學者及焦作當地的文物工作者、古陶瓷愛好者還做了工藝的分類及其他相關研究,為當陽峪窯的系統全面研究提供了極寶貴的材料。