臺北故宮博物院早先對外宣布藏宋汝窯器共23件,自1997年以后,隨著羅慧琪在《傳世鈞窯器的時代問題》一文中提出,“奉華尊”的產燒年代或不是北宋的看法后,23件說開始改為21件說,同時被提出質疑的還有另一件三犠尊。其認為奉華尊的胎釉特征、燒造方式及釉下加涂鐵汁以使器表釉薄處產生類似金屬色的光澤,都和傳世北宋汝窯大相徑庭,進而認為此件作品為清仿而非產于北宋。

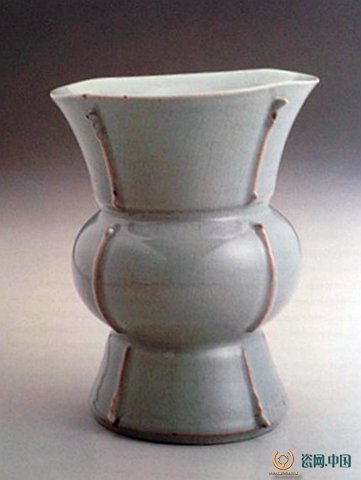

臺北故宮博物院館藏汝窯“奉華尊”

這件奉華尊在1973年刊行的《故宮宋瓷圖錄》中將它列為第一件作品,尤其是在《故宮瓷器録》中認為:“此器形制優美,釉色瑩潤,為故宮所藏汝器之冠”。如此一件堪稱鎮院之寶的器物,當有學者提岀異議,臺北故宮博物院能放下架子,虛心聽取不同意見,坦然糾偏,實在令人敬佩!

這其中,特別令人敬佩的地方有二。一是學者羅慧琪以實物為依據,不聽名頭,不迷信殿堂,更不崇拜所謂的傳承有序,一切以器物的質地為準則。換了其他人,一看底有“奉華款”,又來自清宮舊藏,馬上頂禮膜拜,怎么還敢提出疑問?據悉,他是多次上手,反復揣摩,仔細推敲后才敢得否定的結論,那種嚴謹的治學精神值得稱道;二是臺北故宮博物院面對質疑,認真檢束,坦誠接受,而不是對質疑不予理睬,或者用一句“傳承有序,由來清晰,記載明白”來敷衍對待。臺北故宮博物院此舉非但絲毫沒有影響其聲譽,反而使其形象在人們心目更為高大。因為這畢竟是院藏汝窯之冠的寶貝啊!如果沒有這份虛懷若谷的胸懷,怎么可能做出如此大度的更正呢?

此事例可以引起收藏界的認真反思,很多機構包括著名大拍賣行,都患“傳承有序”病,只要是有故事有來歷就斷為真。面對坐在臺北故宮博物院的宋汝窯第一把交椅上的“奉華尊”,羅慧琪敢于懷疑,當然這質疑出于他對汝窯精深了解和內心的深厚底氣。一個嚴謹的學者遇上了一位寬宏大量敢于解剖自己的博物院,得以還歷史的本來面目。雙方成就了有益后人的功德無量之舉。