宋代五大名窯之哥窯在龍泉

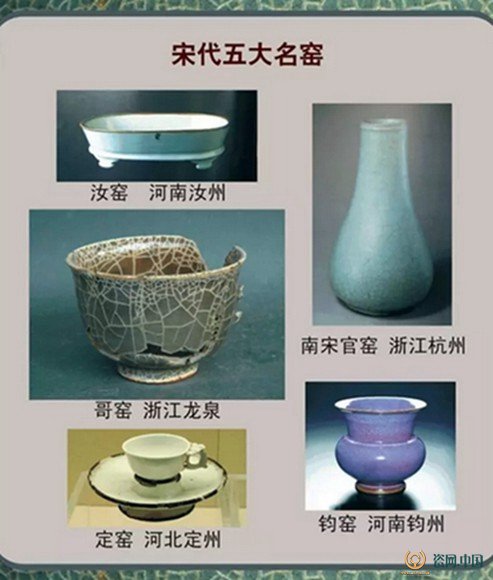

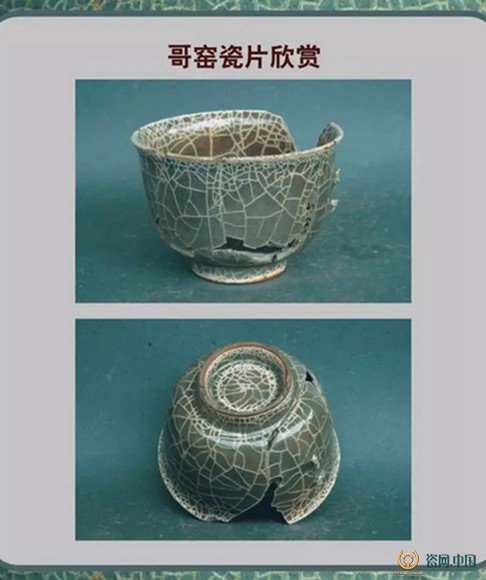

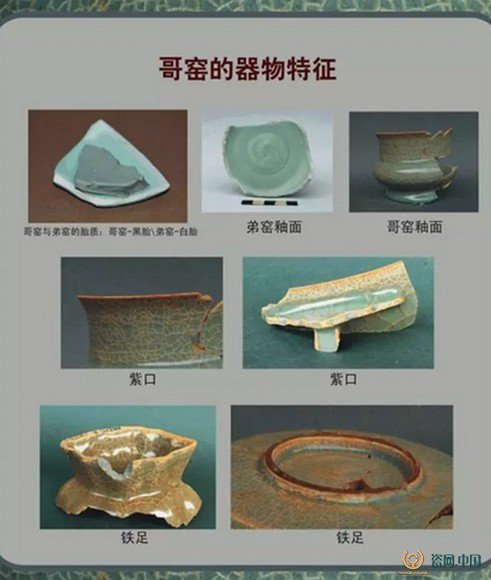

明代《宣德鼎彝譜》:“內庫所藏柴、汝、官、哥、鈞、定各窯器皿……”,其中柴窯為五代所燒,故后世只列“宋五大名窯”即:官、哥、汝、定、鈞。哥窯的燒制時代基本集中在宋代,燒制地在浙江省龍泉市境內,其基本特征是:黑胎、紫口鐵足、胎骨厚薄不一;青色釉,深淺不一,開片呈淺白斷紋。

自古以來不乏文人墨客,甚至是皇家對哥窯的記載和贊嘆:在龍泉市境內,也廣泛的流傳著哥弟窯的傳說和社戲的表演;并且在民間信仰中還遺存了對章氏兄弟即哥弟窯的供奉;最重要的是龍泉地區內有著大量青瓷遺址,其中存在多處燒制哥窯的窯址,特別是近年來通過科學的考古發掘工作;并通過國內外古陶瓷專家開會論證,經證實;哥窯在龍泉!

“哥窯”因其特有的審美價值和稀少的存世量而為世所珍!下面,就讓我們從以下展板中去認識我們家鄉的文化瑰寶吧!

乾隆皇帝筆下哥窯

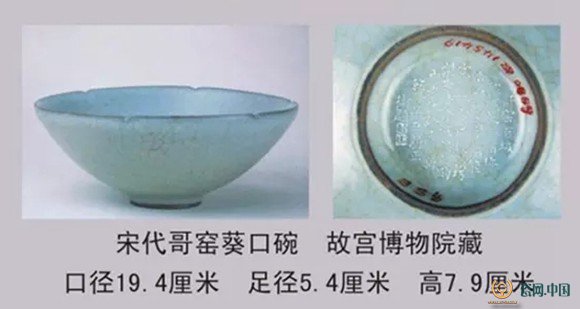

在宋代,葵口碗是極為流行的造型。此碗釉色瑩潤,凝厚典雅。釉面布滿開片紋,片紋較為密集,口部釉面產生的垂流,把含鐵量較高的褐色胎骨若隱若現地表現出來。碗底部刻有乾隆皇帝的御題詩:“哥窯百級破,鐵足獨稱珍。恰似標坯相,而能完謐神。宣成后精巧,柴李共清淳。此是酌中者,休論器尚新。”下署“乾隆辛丑新正御題”,即1781年正月題。

哥窯的傳說

相傳,宋代龍泉縣,有一位很出名的制瓷藝人,叫章村根,他便是傳說中的章生一、章生二的父親。生一、生二兄弟倆自小隨父學藝,老大章生一厚道、肯學、吃苦,深得其父真傳,章生二亦有絕技在身。章村根去世后,兄弟分家,各開窯廠。

老大章生一所開的窯廠即為哥窯,老二章生二所開的窯廠即為弟窯。兄弟倆都燒造青瓷,都各有成就。但老大技高一籌,燒出“紫口鐵足”的青瓷,一時名滿天下,其聲名傳至皇帝,龍顏大悅,欽定指名要章生一為其燒造青瓷。

老二心生妒意,趁其兄不注意,把粘土扔進了章生一的釉缸中,老大用摻了粘土的釉施在坯上,燒成后一開窯,他驚呆了,滿窯的瓷器的表面的釉面全部開裂了,裂紋有大有小,有長有短有粗有細,有曲有直,且形狀各異,有的像魚子,有的像柳葉,有的像蟹爪。

老大章生一也沒辦法,只能把這批瓷器拿到市場上去出售,沒想到卻深受人們的喜愛,從此便燒制這種有裂紋的瓷器,被后世稱為“哥窯”老二也在老大的苦心勸道和細心指導下做了精美絕倫的“弟窯”。

哥弟窯的民間信仰

小梅鎮大窯周邊地區遺傳著對哥弟窯創始人章氏兄弟的信仰,高際頭村、大梅村、大梅口村皆有供奉章氏兄弟社殿一座,稱“三王祖殿”。據當地村民介紹,“三王祖殿”內供奉者為宋代大窯章氏兄弟,即哥窯與弟窯的創始人章生一、章生二。是這一區域的集體記憶和遺傳,為“哥窯在龍泉”提供了民間“證據”。

哥窯論證

由浙江省文物考古研究所、龍泉青瓷博物館主辦的“2012龍泉黑胎青瓷與哥窯論證會”于2012年11月8-9日在龍泉成功舉辦,經過兩天的實地考察,分析論證,專家們達成以下共識:龍泉黑胎青瓷考古取得重大成果,文獻記載的宋代五大明窯之哥窯就在龍泉。

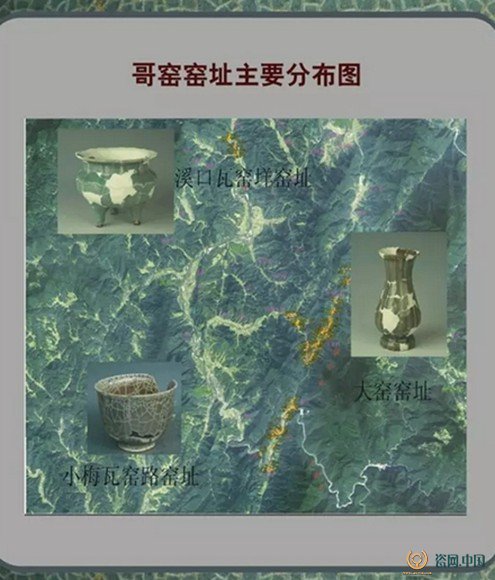

本次會議是在龍泉窯2010年以來溪口瓦窯垟、小梅瓦窯路等生產黑胎產品窯址的考古發掘以及大窯調查取得重大成果基礎上召開的。來自中國科學院、中國社會科學院、故宮博物院、臺北故宮博物院、國家博物館、北京大學、清華大學、南開大學、浙江大學、意大利威尼斯大學、福建博物院、浙江省博物館、浙江省文物考古研究所等的20多位專家參加了本次論證。

會議期間,與會專家認真聽取了龍泉窯址考古隊針對近幾年來龍泉黑胎產品調查發掘情況的匯報,實地考察瓦窯垟、瓦窯路、大窯等窯址的考古現場并觀摩了考古出土及館藏的龍泉窯黑胎青瓷標本精品,圍繞龍泉窯的黑胎青瓷產品年代、宋代哥窯產地等問題進行了專題論證。

1.龍泉黑胎青瓷考古取得重大成果

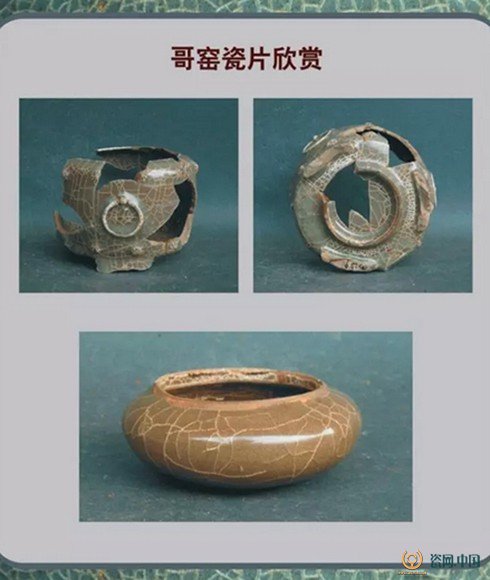

經過近幾年的考古調查與發掘工作,初步查明燒制黑胎青瓷的窯址除溪口、大窯地區外,又發現了幾乎純燒黑胎產品的瓦窯路窯址,生產包括尊、觚、簋等在內的禮器類產品。無論是溪口還是小梅等地的產品,其基本的燒制特征為:時代基本集中在宋代,黑胎、紫口鐵足、胎骨厚薄不一;青色釉,深淺不一,開片紋,片紋亦大小不一,粉青釉器物數量較少,質量明顯更佳。

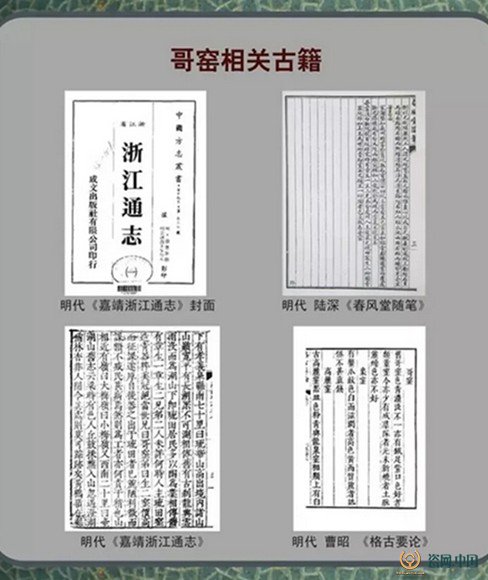

2.文獻記載的哥窯在龍泉

關于哥窯產地,絕大多數文獻都是圍繞著龍泉展開的:如《春風堂隨筆》“宋時有章生一生二兄弟皆處州人,主龍泉之琉田窯……生一所陶者色淡,故名哥窯”;《景德鎮陶錄》“哥窯,宋代所燒,本龍泉琉田窯”;龍泉地區有大量哥窯的傳說,包括社戲的表演、廟宇的祭祀等;近現代多數古陶瓷研究專家包括科技界也贊同宋代哥窯在龍泉的觀點。

綜合明清兩代的主要文獻,凡明確指出哥窯燒制年代的文獻均指向宋代。有關考古發現的龍泉黑胎青瓷產品特征:黑胎、紫口鐵足、胎骨厚薄不一;青色釉,深淺不一,開片呈淺白斷紋。經過專家的認真討論,初步認定這些特征與文獻記載的哥窯作品相吻合。

至于傳世哥窯,學界對其認識尚未取得統一,考古發現的龍泉黑胎青瓷與傳世哥窯特征尚有不完全相符的情況,專家們希望社會各界共同努力,積極探索,推動哥窯問題的深入研究。

哥窯論證會的意義

哥窯論證會的成功舉辦有非常特殊的意義:

從陶瓷史研究上:這是我國陶瓷史研究領域取得的重大突破,基本厘清哥窯與龍泉黑胎青瓷的關系,初步確認“哥窯在龍泉”的論斷,解決了許多懸而未決的考古問題,比如解決了對宋代哥窯的質疑,哥窯產地在龍泉的質疑以及哥窯文獻關于哥窯記載存在差異性的問題等。通過整個論證過程,專家們對哥窯的研究又有了更深層次地認識,四辯更加清晰。

從地方文化建設上:這是我市文化建設中的一件大事。通過考古和論證,進一步推動“哥窯”學術研究和龍泉青瓷文化的研究,推動龍泉青瓷的文化內涵挖掘,提升了我市文博研究的水平。“哥窯”產地在龍泉的確認,使龍泉黑胎青瓷的“哥窯”身份得以正名,更加增強了龍泉青瓷文化的厚重感,成為龍泉獨特的文化品牌,增強了龍泉文化的綜合影響力,促進國家級歷史文化名城申報工作。

雖然本次論證會以達成“哥窯在龍泉”的共識而圓滿結束。但哥窯的考古及學術研究還遠未結束,我們還面臨許多新的研究課題、保護課題和開發課題。隨著大窯遺址考古調查五年計劃的進一步實施,哥窯遺址的發現還會有新的突破,有關哥窯的許多謎底終將會——得以破解,我們的調查及保護工作任重道遠。

作為同時具有“哥窯”和“人類非遺”文化身份的龍泉青瓷是龍泉區域文化品牌的重要元素,還有待通過進一步的宣傳和傳播推廣,來發揮其品牌的效應。龍泉青瓷文化的傳承保護和開發利用,青瓷文化產業的發展及青瓷文化旅游的發展方興未艾。

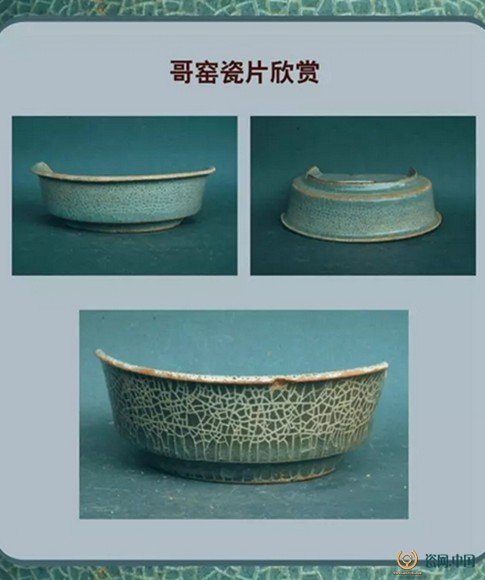

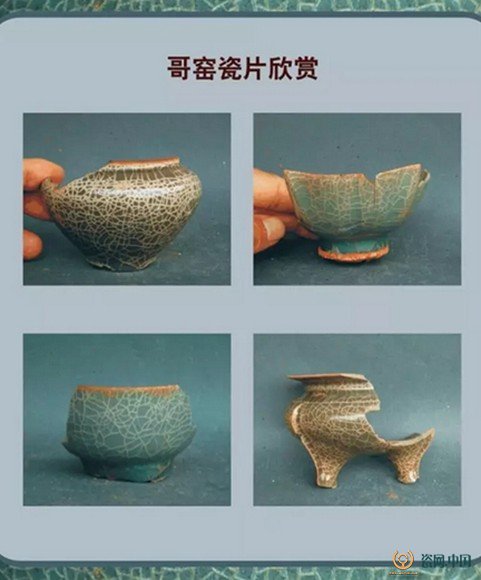

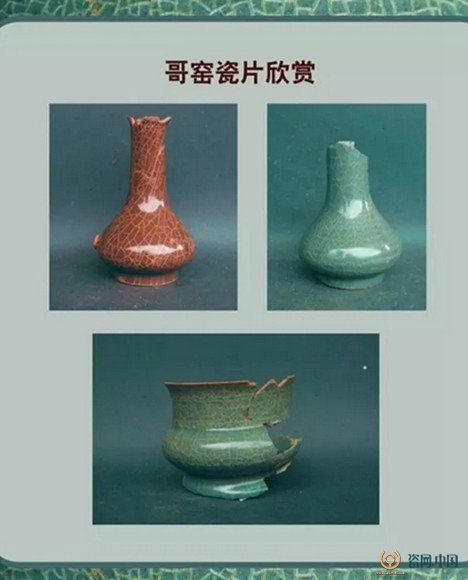

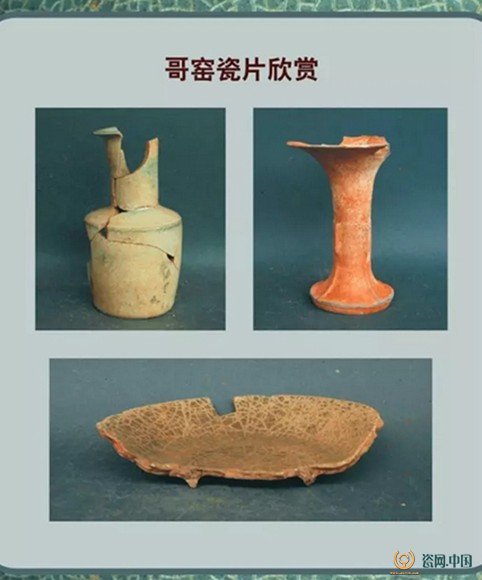

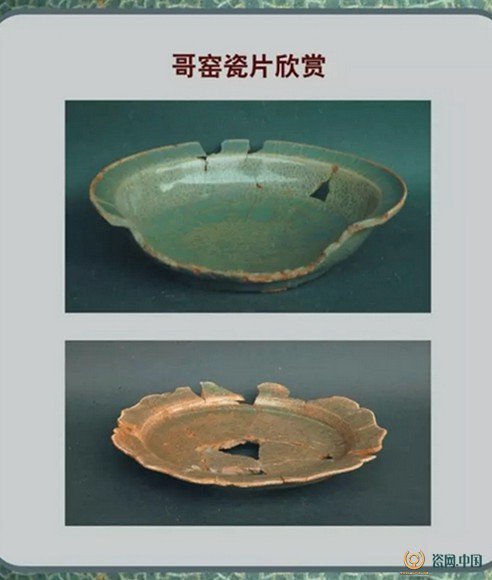

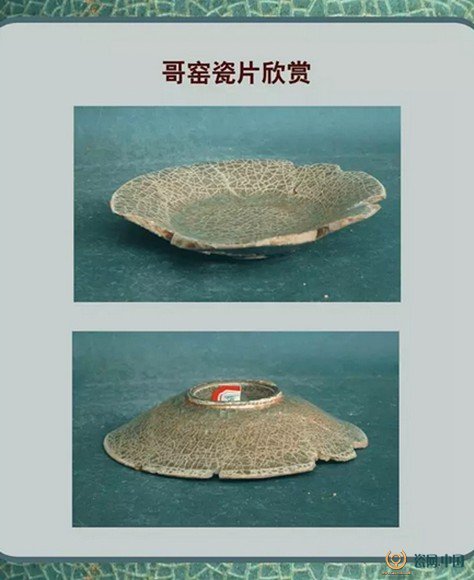

哥窯瓷片欣賞

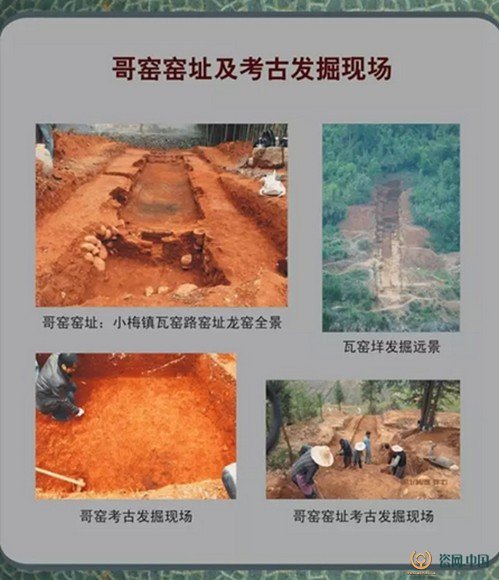

哥窯窯址考古發掘

2010年至今,浙江省文物考古研究所聯合龍泉青瓷博物館對龍泉市境內多處哥窯窯址進行了科學、系統的考古發掘工作。發掘清理出了一系列生產黑胎青瓷的哥窯窯址,出土了大量哥窯器物、標本、具有重要的歷史、文化、科學研究價值。為“哥窯在龍泉”提供了豐富、真實的實物資料。

一、查田鎮溪口瓦窯垟窯址的考古發現

2010年冬至2011年夏,浙江省考古研究聯合會龍泉市博物館對該窯址進行了科學的考古發掘,清理出龍窯兩座,出土的青瓷殘片類型中,多數為灰白胎,黑胎僅少數,但出土有支釘墊具,通過對器物的比較分析,該窯爐的燒造年代當在南宋時期,另外一處窯爐遺跡存在疊壓打破關系。通過窯爐遺跡內出土的遺物判斷,晚期窯爐為元代窯爐,早期窯爐 為南宋時期,南宋時期的青瓷類型與北部窯爐遺跡出土器物相差無兩,多數為灰白胎,黑胎殘片發現較多,黑胎類青瓷類型有圓口盞、八角盤、菱口盤、把杯、白菜瓶、鬲式爐、樽式爐、尊、觚等。

二、小梅鎮瓦窯路窯址的考古發現

2011年10月開始,浙江省文物考古研究所聯合龍泉市博物館對小梅瓦窯路窯址的發掘,為龍泉窯黑胎青瓷的研究又提供了新的考古資料。這些瓷器的胎壁很薄,釉層并不厚,釉質多玻化,而且釉層都開有細碎紋片,多呈灰黃色或灰白色條紋狀,與常見的開片青瓷風格不同。器形也十分豐富,在這200余件器物中就有14類20多種器型,有“河濱遺范”葵口碗、八角碗、菱口盞、蓋杯、把杯、多角折腹盤、菱口折腹盤、葵口碟、折沿洗、蓋罐、鳥食罐、膽瓶、紙槌瓶、盤口瓶、鬲式爐、帶蓋粉盒、觚、尊等。未發現一件同類器型風格的白胎青瓷。

發掘人員初步判定該窯為迄今為止發現的首例純燒龍泉黑胎產品的窯址,其年代在南宋時期。

三、大窯的黑胎青瓷調查

目前,對大窯地區的黑胎青瓷調查正在進行中。從持續多年的調查以及最近幾年的考古工作情況來看,其分布范圍幾乎涉及到了整個大窯地區,產品面貌除厚釉類精細器物外,亦有薄胎薄釉、厚胎薄釉、厚胎厚釉等類型,胎色從灰到灰黑千差萬別,釉色亦復雜多樣,時代可能也不僅限于南宋晚期,黑胎青瓷有發生、發展、成熟與衰落過程。

宋代五大名窯“哥窯在龍泉”