有關哥窯的文獻和記載:

元孔齊《至正直記》“乙未冬(1355年),在杭州時,市哥哥洞器一香鼎,質細雖新,其色瑩潤如舊造。識者猶疑,會荊溪王德翁亦云,近日哥哥窯類古官窯,不可不細辨也。”這段文獻提供的信息:(1)這是目前發現記載哥哥窯最早的歷史文獻,也就是說,第一次提到哥哥窯年代是元代。(2)元代市哥哥洞生產的瓷器,其色瑩潤,如同宋器(北宋或南宋官窯)。(3)荊溪(江蘇宜興)的王德翁見過宋代官窯,并且認為元代當時生產的哥哥窯器與宋代官窯在外觀特征上很相像,須仔細辨別。(4)后來的所謂官哥不分,原來可能源于此,即元代的哥哥窯瓷器與宋代官窯瓷器很難區分。

明曹昭《格古要論》“舊哥哥窯出……色青,濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少有。成群隊者,是元末新燒,土脈粗糙,色亦不好。”曹昭,明初人,《格古要論》刊于明洪武二十年(1388年)。該文獻提供了幾個關于哥哥窯的信息:(1)在元代存在舊哥哥窯和新哥哥窯。新哥哥窯指元代哥窯,舊哥哥窯可能是宋代哥窯。(2)舊哥哥窯以青色為主基調,顏色有深有淺。(3)有紫口鐵足的特征。(4)《格古要論》中記載的“董窯”:相傳在汴京(今河南開封)以東的陳留縣,故名。亦稱“東窯”,與官窯、哥窯并列。盛于北宋。胎骨細致,釉色淡青,有深淺兩種,近似汝窯器,但無蟹爪紋,多紫口鐵足。目前未發現窯址。

明呂震《宣德鼎彝譜》“內庫所藏柴、汝、官、哥、鈞、定各窯器典雅者,寫圖進呈……計二十有九種”。這是最早提到五大名窯的文獻。哥窯與宋代汝、官、定、鈞窯不同,它不見于宋人的記載。將哥窯列入宋代名窯的就是這本《宣德鼎彝譜》。這段文獻揭示了這樣幾個信息:(1)宣德時宮廷藏品中已經有了哥窯,目前也是發現的歷史文獻中第一次提到“哥窯”,以前的文獻都是“哥哥窯”。(2)永樂在北京重新建都,當時內庫中所存的哥窯應該是從南京宮中或從民間征集而來,所以藏品中的哥窯在當時也不一定都是宋代哥窯,僅僅因為其藝術性而被列入。(3)今天所謂的傳世哥窯,完全有可能是宋官窯、南宋哥窯、南宋修內司窯、宋龍泉窯、元修內司窯、元龍泉窯等中的精品。

有關的考古發掘資料:

2001年度中國十大考古發現,其中之一是杭州老虎洞南宋古瓷窯址。杭州市文物考古所于1996年—2001年間,先后進行了三次考古調查與發掘,根據考古發掘地層疊壓關系,老虎洞的遺存可分為南宋時期、元代前期和元代后期三個時期。其中南宋時期的遺存是修內司官窯,而元代前期和元代后期的主要遺存仍為與官窯瓷器面貌很相似的產品,表明元代時老虎洞窯址繼續生產仿官窯的器物,這一情況是以前所不清楚的,為官窯瓷器的鑒定和研究提供了重要依據。在元代晚期的地層中有一類器物與某些傳世哥窯十分相似,經中科院上海硅酸鹽研究所進行科學測定,故宮中的一件傳世哥窯與其化學成分和顯微結構基本相同。這一考古發現也證明了元孔齊《至正直記》關于哥哥窯的記載是準確的。

關于傳世哥窯:

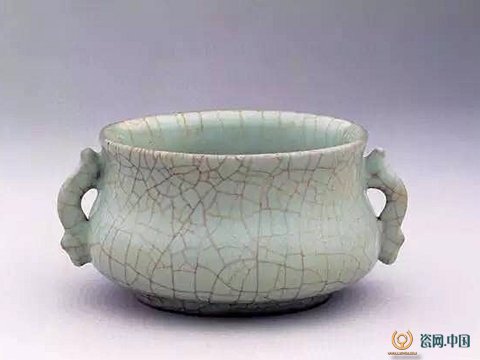

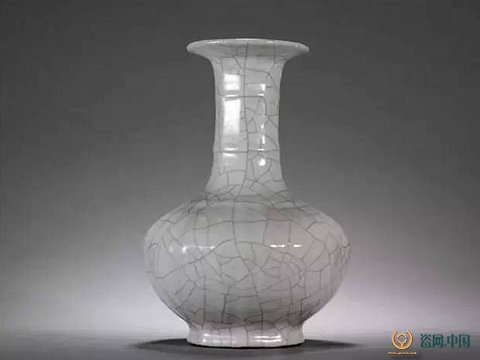

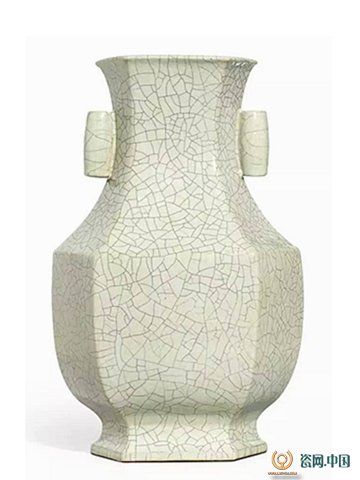

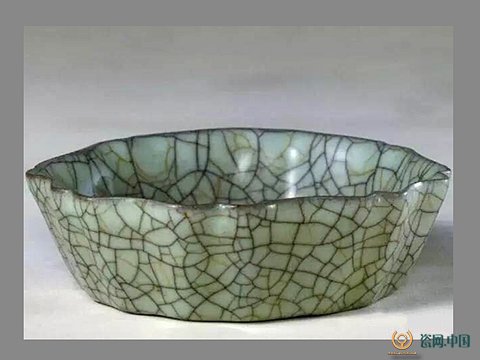

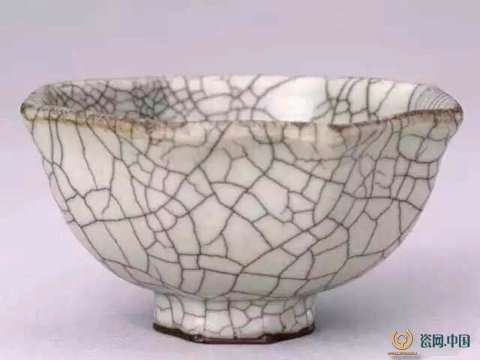

所謂傳世哥窯,指的是故宮博物院、臺北故宮博物院、上海博物院及海外私人收藏的300多件哥窯瓷器。這些傳世哥窯瓷器,質地優良,做工精細,大部分為宮廷用瓷式樣,其胎體厚薄不同,胎質有瓷胎和砂胎,胎色有黑、深灰、淺灰及土黃多種,釉均為失透的乳濁釉,釉色為粉青、灰青、米黃、月白等多種,胎釉情況非常復雜。長期以來,人們主要是根據這些傳世實物和文獻記載對其進行研究。從這些實物看,學術界普遍認為傳世哥窯的生產時間應該有早晚之別,產地也出自不同窯口。這樣的推理和認識,我認為是符合客觀實際的。也就是說這些傳世哥窯不一定都是宋代五大名窯中的哥窯瓷器。

歷代哥窯瓷器特點

宋代哥窯的特點:宋代哥窯分紫金胎(黑胎)和非黑胎兩大類。紫金胎者為上品,有的有紫口鐵足現象,有的只有紫口或鐵足,宋代器型,全開金絲鐵線紋,鐵線的顏色都是黒中泛藍,金絲的顏色有深淺不同的層次感,氣泡之密似攢珠、釉為失透的乳濁釉,釉面瑩潤有酥油般的感覺,燒制工藝為先燒素胎,再多次施釉,有支燒和墊燒兩種方式。

1、黑胎宋哥窯:基本特征是黑胎或紫金胎,紫口鐵足,有的只有鐵足或紫口,金絲鐵線、宋代器型、氣泡之密似攢珠、釉為失透的乳濁釉,釉色為粉青、月白、灰青、米黃多種,釉質溫潤有酥油般的效果。

2、非黑胎宋哥窯:其胎為深灰、淺灰、土黃等色,其它特點基本和黑胎宋哥窯相同。

3、宋龍泉哥窯:宋代器型,其胎黑、灰白等,有紫口鐵足、金絲鐵線現象、釉色帶有龍泉青瓷特征。

元哥窯的特點:1996到2001年杭州老虎洞的遺存挖掘發現,在元代晚期的遺存中有一類器物與某些傳世哥窯十分相似。其胎體較宋代疏松、胎色有淺灰、深灰和黑色,釉色有青灰、粉青、天青,釉面不太均勻干凈。元代哥窯器型一般粗厚笨拙,帶有元代瓷器的明顯特征,開細小紋片,開片缺乏宋代自然明快、井然有序的效果。

明代仿哥窯制品的特點:其胎大都為白、灰白、灰黃胎質,沒有自然的紫口鐵足現象。多數器物開片只能呈現一種顏色的片紋,有些器物呈現金絲鐵線,顏色通常黑中閃紅,鐵線較多,金絲較少,紋路僵直,一般不見到宋釉開片在較小的區域內仍舊曲折變化的狀態。紋片大小分布不均勻,紋路微微閃黑或者閃黃,顏色淺淡。氣泡特征也不具備宋代聚珠攢沫的特點。

清代哥窯的特點:以雍正、乾隆為好,大多數胎質較厚。雍正官窯仿哥窯器物,由于胎體含鐵較高而具有自然的紫黑色,施釉露骨,故亦能出現紫口鐵足現象。釉質光潤,有油灰、灰青及粉青等色。清代仿宋器,主要著重體現宋代釉飾的基本特征和獨特神韻,有些器物的器型直接采用本朝器型,修足為規整的泥鰍背,這給鑒定帶來了一定的方便。

民國仿哥窯的特點:釉色基本上是粉青色和月白色,沒有紫口鐵足特征,需要涂抹醬紫釉、醬黃釉冒充。

現代仿哥窯的特點:當代的仿哥窯瓷器,雖然成功燒制出了黑胎仿哥、官窯瓷器,但是摸索胎釉的配方難度極大,尤其是干施釉法仍未突破,釉面氣泡不具有干法施釉聚沫贊珠的特征,認真鑒別新老并不太難。