談汝瓷,這是一個十分敏感的話題。原因何在?長期以來,在國內古陶瓷研究領域,就汝瓷的問題存在著兩種截然不同、嚴重對立的認知與見解。主要集中在汝窯的性質、存世量、鑒定要素等幾個帶根本性的問題上。以“宮”里面、“館”里面的部分“專家”、“權威”為代表,堅持認為汝瓷的存世量全世界只有七十多件,而且基本由博物館所收藏,其中:北京故宮博物院17件、臺北故宮博物院23件、上海博物館8件、英國達維德爵士基金會7件、維多利亞阿伯特博物館、日本大阪市立東洋陶瓷館、美國克里夫芝和圣路易等知名博物館及私人典藏10多件;并且堅稱,民間不可能有汝窯瓷器。在汝窯瓷器的鑒定上,他們以館藏的、特別是北京故宮博物院收藏的十多件汝瓷作為“標準器”,并以此排斥、否定其他所有汝窯瓷器(其實,把某個窯口或窯系某個時間段燒制的某幾件器物作為“標準器”,去套鑒其他所有產品,這本身就是十分無知、荒唐的,是形而上學的典型表現。若有必要,另文再議)。

這些“專家”、“權威”們卻忘記了,故宮博物院那十多件汝瓷,絕非由宋而元、明、清及至民國傳承有緒的器物,其中大多數都是建國初期從民間征集而來的。他們抱著這本有六十年歷史的“老黃歷”不放,并把這本“老黃歷”神秘化、絕對權威化、經典化,以此守住他們賴以生存、養家糊口且給他們帶來無比輝煌卻早已過時的“學術成果”。站在這批“專家”、“權威”對立面的,是人數眾多的古瓷器收藏愛好者,甚至還包括不少專業的考古科學工作者。這一部分人,以“實踐是檢驗真理的唯一標準”、“與時俱進”、“科學發展”的理念,作為汝瓷研究的指導思想,充分重視建國以后、特別是改革開放以來,對汝窯遺址幾次大規模發掘所獲得的實物資料與新的科研成果,十分珍視并竭忠盡智收集、保護、研究大規模基本建設中出土的汝窯瓷器,極大地豐富了汝瓷的實物數量,并已經或正在揭示汝窯在其大約408年的歷史發展中,各個階段產品的共性與特征,為汝窯和汝瓷的研究做出了遠遠超過專業機構、專業人士所無法企及的突出貢獻。

但是,由于體制問題,這些滿懷愛國熱情、文化底蘊深厚、勇于實踐、善于探索、有真知灼見的業余汝瓷研究者,卻被“專業人士”視為另類,踩在腳下,失去了最起碼的話語權。這天大的怪事在當今中國的各行各業,特別是科學研究領域里是絕無僅有的。主管部門的官員視而不見、媒體的監督缺失,長此下去,后果難以設想。

我們必須高度重視并十分尊重汝窯的考古發掘和科研成果。根據寶豐清涼寺汝窯遺址考古發掘的層位關系及出土文物,參照寶豐大營鎮蠻子村發現的窖藏汝瓷珍品,以及汝州市汝瓷博物館收藏的傳世品的工藝特征,考古研究工作者把汝窯的燒造年限大體分為五個不同時期:

第一期,北宋早期,從宋太祖建隆元年(公元960年)至宋真宗乾興元年(公元1022年),前后歷時62年,這個時期是汝瓷的創燒階段。

第二期,即北宋中期,從宋仁宗天圣元年(公元1023年)至宋神宗元豐八年(公元1125年),其間62年,是汝瓷的發展期。

第三期,即北宋晚期,從宋哲宗元佑元年(公元1086年)至宋徽宗宣和七年(公元1125年),歷時39年,為汝瓷生產的鼎盛時期。

第四期,即金代。北宋晚期,宋金對峙,中原地區的汝窯大都停燒,造成人亡藝絕。至南宋紹興十二年(公元1142年),即金熙宗皇統二年二月,宋進誓表于金,稱臣割地,三月金使冊封康王趙構為宋帝,從此戰亂平息。至金哀帝天興元年(公元1232年),前后歷時90年。在此期間開始按照傳統瓷藝,對汝瓷進行恢復生產。但由于技術南流,汝瓷生產每況愈下,僅能燒出一般釉色欠佳、裝飾簡單的汝青釉制品。

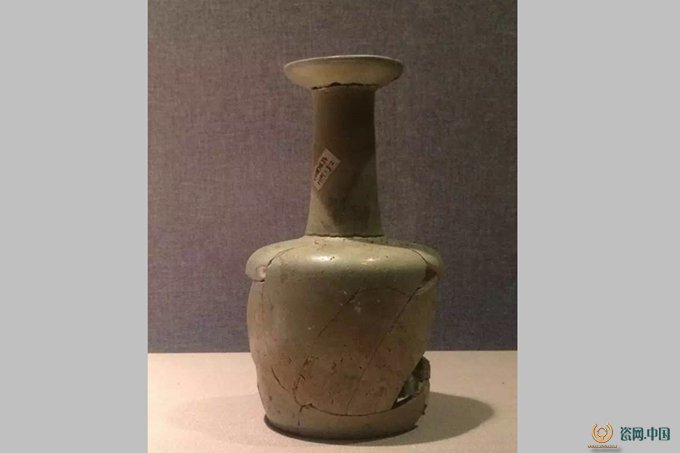

第五期,元代。從元世祖至元十六年(公元1279年)至元順帝至正二十八年(公元1368年)的89年間為汝窯的衰落期。在此期間,金元相繼大戰于中原,1279年戰亂結束。元代繼續恢復汝窯生產,但是由于戰爭創傷,技術失傳,加之受北方蒙古族生活習俗的影響,汝瓷產品胎質粗笨,工藝欠佳,生產品種幾乎僅為簡單的日用青釉瓷器,全部上半釉。

毫無疑問,與上述分期相適應,汝窯在其創燒、發展、興盛、恢復到衰落的各個階段中,其產品無論生產規模、燒造品種和工藝特征都有著明顯的演變過程,絕不可能從始至終一成不變、一模一樣。用館藏的那十幾件汝窯瓷器所具有的特征作為鐵定的標準,去鑒定各個時期的汝窯瓷器,顯然是不切實際的、反科學的、荒唐可笑的。更何況瓷器的燒制本身就具有“窯窯不同、同窯有異”的特殊規律。

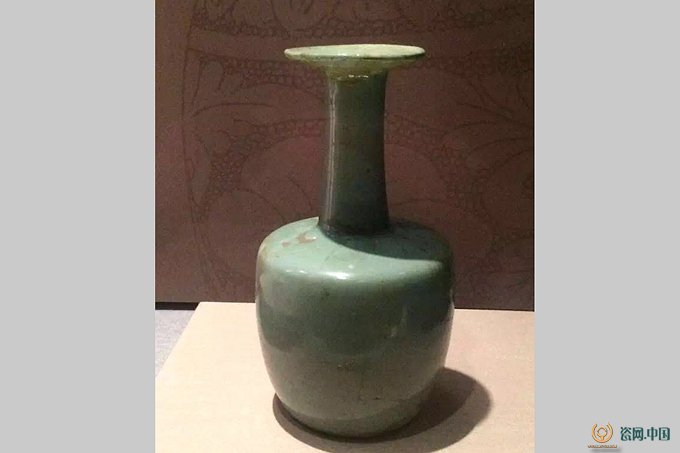

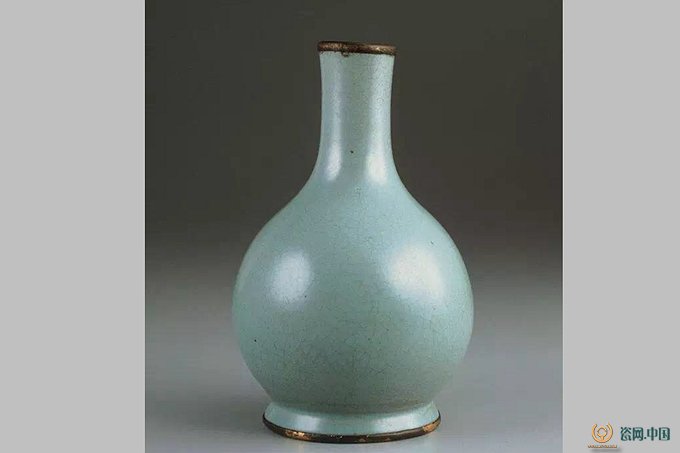

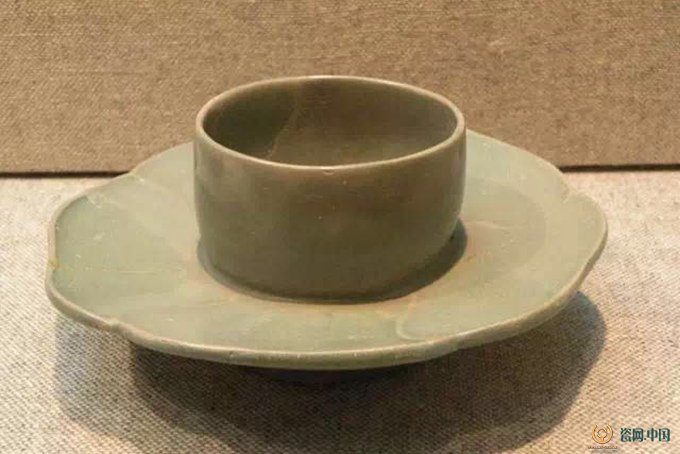

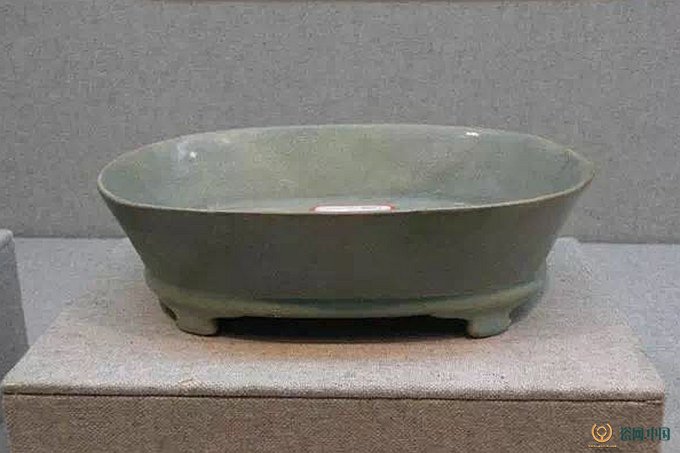

考古發掘的研究,已經向世人明白地昭示:北宋初年汝州地區便已成功地燒制出風格獨特的汝青瓷。到了北宋中期,汝瓷則以其獨特的藝術魅力在中原地區產生了廣泛影響,各地窯口林立,競相爭輝。而各窯口又為了參與激烈的商品競爭,各立牌號,各顯神通,銳意創新,往往在器底刻上窯工的姓氏作為名款,以樹立品牌,擴大影響。當此之時,汝瓷產品除了造型豐富、釉色瑩潤的特點外,還十分重視器物表面的裝飾,由碗、盤的內壁印以簡單凸線紋,到內壁印以纏枝花卉和碗心印團菊紋等圖案。汝瓷印花工藝的出現,不僅代替了繁瑣笨拙的刻花工序,采用模印工藝,還使制作工藝規范化,生產效率大大提高。至此,宋中晚期,印花工藝大量出現,裝飾內容不斷豐富,圖案紋飾清晰生動,已經具有了較高的藝術水準。不僅在民間贏得了廣泛聲譽,同時也受到了北宋皇室的賞識與偏愛;當汝窯為宮廷燒制貢御之器時,更是工藝精湛,做工考究。其主要特征表現為:器物大多裹足、滿釉支燒,底留支釘痕;造型古樸大方,胎體坯堅質細,呈香灰色;釉色如碧峰翠色,晶瑩明麗,釉質渾厚,清澈溫潤,故有“汁水瑩澤,含水欲滴,釉如膏脂之溶而不流,明亮而不刺目”,“似玉非玉而勝于玉”的贊譽。

考古研究還表明,北宋汝窯的釉色是相當豐富的,大體可分為八大釉色。釉色不同,汝瓷釉下氣泡分布的狀況也不同。這是因為,汝瓷的釉色不同,與瓷器在窯中所放位置有關。嚴格地講,瓷器在燒制過程中釉色與溫度有密切的關系;燒成后釉色與降溫的速度快慢還有密切關系;這在其他窯口是極為罕見的。粉青、蝦青、月白、偏天青釉色的汝瓷,是汝窯的早期產品,其釉下氣泡用廖若晨星來形容較為確切;而純正的天青釉和天藍釉汝瓷,其釉下氣泡較大,也相對密集(汝瓷的天藍釉還有深藍、灰藍、淡藍、及天藍的區別);豆青釉汝瓷,釉面玻璃質感較強,這是由于溫度過高所致,其釉下氣泡也相對密集。再者,并非所有汝瓷都有開片,古籍中就有無紋汝瓷的記載,考古發掘和傳世汝瓷實物中也發現有無紋汝瓷。無紋汝瓷都具有特殊的釉色,目前僅見梅子青和蔥綠釉兩種。梅子青無紋汝瓷,其釉下氣泡如聚沫而不見攢珠,這與北宋官窯的釉下氣泡個別地方有相似之處;而蔥綠釉無紋汝瓷,釉下幾乎沒有氣泡。

不僅如此,考古工作者在對汝州嚴和店、張公巷汝窯遺址的考古發掘與研究后,進一步證實,汝窯瓷器不僅釉色豐富,隨著釉色的不同,釉下氣泡的狀態與分布情況也不同;其造型多種多樣,既有陳設器也有日用器,既有小巧玲瓏者,也有超過30厘米的大件器;裝飾工藝絕非只有光素無紋飾者,刻花、印花常見,雕塑、貼塑亦有;燒制方法上,除滿釉裹足支燒外,還有削足墊燒,支釘有如芝麻狀的,也有圓形如菜籽狀的;胎色有香灰也有灰白。總之,它極大地拓展了人們對汝窯瓷器的認識,為汝窯瓷器的鑒定提供了更加豐富、更加可信的參考標準與依據。

根據上面的轉述,反觀一些“專家”、“權威”以北京故宮博物院收藏的那十多件汝瓷,作為鑒定各個時期汝瓷的鐵定的、不可逾越的“標準器”,實在太不“與時俱進”、太過偏頗,遺患無窮。難怪,近年來一些考古科學工作者和不少汝瓷收藏家嚴肅指出,北京故宮博物院收藏的那些汝瓷,不是代表汝瓷最高水平的貢御之器,而是北宋早期的汝窯產品。

我敢確信,至少大多數汝瓷收藏者、甚至收藏大家,都有過這樣的經歷,拿著心愛的汝瓷、交上昂貴的鑒定費,請“專家”、“權威”幫忙鑒定。但其結果必然是,這些“專家”、“權威”連看都不看一眼,就會用鄙視的態度、輕蔑的口吻說:“假的”、“仿品”、“不可能”。明明是收藏者們花錢為他們提供學習和長見識的機會,然而這些人卻恩將怨報。所以我說,這幫人比封建、愚昧、保守、落后的慈禧太后有過之而無不及,可悲而又可憎!這樣的人能夠研究學問嗎?能夠擔當保護和傳承中華民族優秀文化的重任嗎?更奇怪的是,按常理,戰斗在考古發掘第一線并從事考古科學研究的專家、學者,他們對古瓷器的研究應該是具有無可爭議的話語權的。但是,在我們國家,恰恰相反,考古科研工作者的研究成果必須通過遠離實際、高高在上、深藏“宮”中、“館”里的“專家”、“權威”們的審判與認可。當然,如果“宮”里面、“館”里面的那些人能夠出以公心,同心同德,以科學的、負責任的態度參與研討,也是應該的、無可非議的。但事與愿違,凡是考古發掘和科研成果與他們形而上學的臆斷、主觀片面的推測發生沖突時,他們便會挖空心思、絞盡腦汁提出一些怪異的歪理進行攪局,甚至胡攪蠻纏、以勢壓人,使一次又一次的國家級研討會無果而終、不歡而散。甚至在一次國內最高級別的汝瓷研討會上,“宮”里面的頂級“專家”還上演了一出“張公巷汝窯就是北宋官窯”的歷史丑劇。試問,讓這樣一批人領導一切、主宰一切、橫行霸道、不受約束,中國古瓷器的研究工作,何時才能取得實質性的成果?何時才能擺脫中國古瓷器的研究外國人始終領先于中國人的尷尬局面?

南宋人周輝在《清波雜志》中說道:“汝窯宮中禁燒,內有瑪瑙為油(釉),唯供御揀退,方許出賣,近尤難得”。從周輝的記載中,我個人確認,汝窯從來沒有獲得過“官窯”的正式地位。它只是承擔過燒制“貢御之器”的任務,屬于“官搭民燒”性質的窯口。“貢御窯”與“官窯”是有本質區別的。作為“官窯”,根本不存在“唯供御揀退,方許出賣”的情況。什麼是官窯?“嚴格按照宮廷設計樣式進行生產,在工藝上精益求精,不惜工本,產品屬于非商品性質并嚴禁民用。”也就是說,“官窯”的根本之處就在于,窯口為朝廷自設,專門燒制御用瓷器,除此之外不承擔任何商品瓷器的生產。關于“官窯”的定義,是業界人士一致認可的,“宮”里面、“館”里面那些“專家”、“權威”從來也是遵從的。為什麼在對汝窯性質的認識與定性時卻一反常態、出爾反爾、恣意違反呢?

至于深層次的原因沒有必要去探究,僅從以下兩個方面就足以證明這幫人是利令智昏,不顧國家、民族、人民利益的瞎折騰、瞎胡鬧,既勞民傷財,又把汝窯的研究引入歧途。第一,至今沒有發現在古代典籍、文獻中有過宋徽宗下詔建官窯、燒汝瓷的記載。第二,考古工作者通過對清涼寺、嚴和店、張公巷等多處汝窯遺址的多次大規模發掘,根本沒有發現有所謂“汝官窯”文化遺存的單獨存在。恰恰相反,在所有遺址的文化堆積層中,既有汝瓷的文化遺存,又有其他瓷釉的實物標本。所以,考古發掘也不能確認“汝官窯”的存在。如果“專家”、“權威”們一定要把僅僅承擔過燒制“貢御之器”的汝窯,定性為“汝官窯”,那麼在唐代燒制過貢御之器的河南鞏縣窯、陜西耀州窯,也就應該叫做“鞏縣官窯”、“耀州官窯”。

以此類推,北宋的定窯、鈞窯,南宋的哥窯,也應該改變性質,把它們視為“定官窯”、“鈞官窯”和“哥官窯”。令人匪夷所思的是,同樣是這批“專家”、“權威”,他們對既有文獻記載,又有傳世實物的北宋官窯,卻有著一種無名火,千方百計、不遺余力要把它從人們的心目中抹去,從中國的歷史上消滅。通過各種手段,利用一切場合鼓吹“北宋官窯根本不存在”。當他們在考古發掘中找不到“汝官窯”存在的證據時,仍然是見了棺材不落淚、撞了南墻不回頭。黔驢雖技窮,無賴尚可耍。于是公然冒天下之大不韙,索性宣布,“張公巷汝窯,就是北宋官窯”。科學、嚴肅的學術問題,在他們手里,簡直就成了一塊“面團”,想怎麼捏就怎麼捏,想捏成什麼形狀就捏成什麼形狀。政府能把他們其奈何哉,人民能把他們其奈何哉,法律又能把他們其奈何哉!

據考古科研工作者講,有文獻記載,當時承擔燒制“貢御之器”的汝窯窯口,其所生產的用以備選的汝瓷中,只有百分之二、三的能夠被選中,作為“貢御之器”貢奉北宋朝廷;其余百分之九十以上未被選中、仍然堪稱精品、珍品的汝瓷器物,則作為商品,進入流通領域,被廣大民間人士購買使用或收藏。在汝窯燒制成熟和鼎盛的一百余年時間里,汝州地區窯口林立,著名的窯口就有一百余家,出現了史籍中所記載的“汝河兩岸百里景觀,處處爐火連天”的繁榮景象,可想而知,其產品生產的數量,是極其巨大的;被“供御揀退”后流入民間的也不在少數。

汝瓷的傳世品數量雖少,但是改革開放以來,由于大規模的基本建設,空前猖獗的盜挖、盜掘,使大量的墓葬、窖藏以及散埋汝瓷得以重見天日,且以各種方式流入民間。這是不可否認的客觀事實。其間,許多珍貴的瓷器完全可以由國家博物館收藏,但由于“專家”、‘權威'們的欺騙與蠱惑,加之主管官員的官僚與輕信,錯失良機,造成永遠無法挽回的損失。所以,我可以負責任地說,更多、更好的汝瓷在民間。中國民間才是真正的、無與倫比的“聚寶盆”。

舉世公認的世界第一大收藏家、臺灣中統古董文物館館長蔡文雄先生,為了揭穿國內某些“專家”、“權威”所謂“全世界的汝瓷只有七十二件,且全部藏在博物館”的謊言,曾一次性在網上公布了他所收藏的七十四件汝瓷的照片,令國內的古瓷器收藏愛好者大開眼界、深受鼓舞。

(說明:本文來自網絡,文中內容與觀點不代表本網站立場,僅供大家思考和研究)