今天這個文章,是有感于近十多年來,龍泉窯與南宋官窯之間糾纏不清的關系而作。屬個人管見,供大家參考。

龍泉窯,作為民間燒造持續千年的窯口,毫無疑問是非常偉大的。在中國歷史與世界經濟文化交流上,發揮過巨大的作用與影響力。龍泉青瓷是浙江乃至中國的驕傲。

宋代五大名窯,明代宣德內庫所藏,公認為汝窯、南宋官窯、哥窯、定窯、鈞窯。

浙江龍泉窯,今人盡以“龍泉官窯”稱之。遂有人提出,宋代五大名窯中的“官窯”,指的是“龍泉官窯”。不知欲將“南宋官窯”置于何地?

清波門認為,今天所有的混亂,皆出自“官窯”一詞的泛用。龍泉窯在南宋是不是官窯?在歷史上的地位究竟如何?且看明代杭州高濂所著《燕閑清賞箋》的記載。

“論窯器必曰柴、汝、官、哥。然柴則余未見之,且論制不一。定窯之下,而龍泉次之”。

明代萬歷年間頂級鑒家高濂對于宋代諸窯的等級秩序,已有定論。即:1、柴窯。2、汝窯。3、南宋官窯。4、哥窯。5、定窯。6、龍泉窯。龍泉窯與吉州窯等同列,排第6位。

國人論瓷,言必稱英國大維德收藏。大維德基金會藏瓷已盡入大英博物館。大維德爵士最為推崇的中國明代鑒賞大家,便是杭州高濂先生。

高濂,曾于北京鴻臚寺任官,后退隱故鄉杭州,悠游度日。為明代著名戲曲家,藏書家,養生學家,更是古董收藏大家。高濂先生,幾乎涉獵精通所有古董藝術領域。可謂明代的王世襄,絕對有過之而無不及。

高濂《燕閑清賞箋》這樣論南宋官窯——“所謂官者,燒于宋修內司中,為官家造也。窯在杭之鳳凰山下。。。為鑒家至寶。價之忘值,日久增重,后此又不知凋謝如何。故余每得一睹,心目爽朗,神魂為之飛動,頓令腹飽。。。更傷后人聞有是名,而不得見是物也。慨夫!”

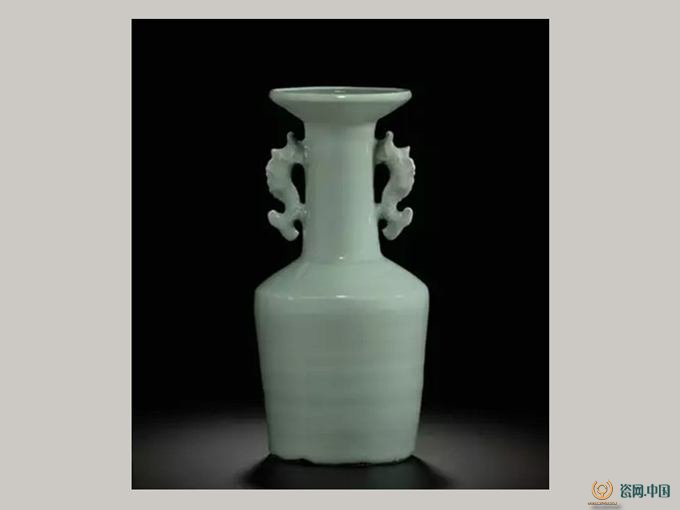

高濂《燕閑清賞箋》這樣論龍泉窯——“定窯之下,而龍泉次之。古宋龍泉窯器,土細質薄,色甚蔥翠,妙者與官窯爭艷,但少紋片、紫骨、鐵足耳。”

至此可知,坊間常有人以龍泉窯冒充南宋官窯,圖售高價之事,是有歷史緣由的,兩者地位與價值確有懸殊。

當今,龍泉窯叫官窯、余姚窯叫官窯、平江府也叫官窯,凡是民窯貢瓷,皆稱官窯。“官窯”一詞已被寬泛使用。有鑒于此,清波門早幾年便率先提出,“南宋官窯”應改稱“南宋御窯”,才能更精準地傳達南宋皇家血統信息。這樣,任天下“官窯”泛濫,諸多問題,就容易厘清頭緒。

一個叫官窯,一個是御窯,也就很容易理解,為什么,國際大拍,南宋御窯瓷器身價過億,而龍泉窯青瓷也就幾百萬之值。

一個叫官窯,一個是御窯,也就明白了,為什么,經營現代青瓷工藝品的龍泉商人,如此積極地搶注南宋修內司御窯的“修內司”商標。想干什么呢?

一個叫官窯,一個是御窯,也就明白了,為什么,說南宋官窯是仿龍泉窯、傳說中的北宋官窯在龍泉、說宋代五大名窯中的“官窯”指“龍泉官窯”等諸多高論,都是經不起推敲的。

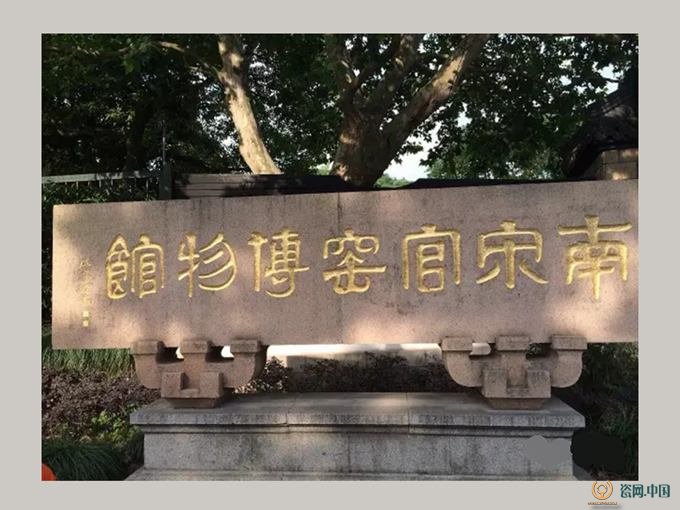

南宋官窯,是宋高宗趙構定都杭州以后,出于政治需要而于大內設置的御窯,專門燒造皇家祭禮之器。而龍泉窯,則是民間百姓窯業生計。本來就是兩個獨立的發展系統。

我們注意到,近年關于龍泉窯的新論以及諸多動作,其實是對南宋御窯歷史地位的不斷蠶食與損害,已表露出一個民窯意欲邊緣化御窯之態勢。

為此,中國美術學院著名陶藝教授特別指出,“尊重歷史是最起碼的做學問常識,但現在就有少數人為一己私利,歪曲事實,誤導方向,這是不應該的。”

“南宋官窯”,南宋時候,即是“澄泥為范,極其精致;釉水瑩澈,為世所珍”的御用青瓷,后世皇朝公認的御窯,更是明清兩代御窯廠極力模仿之宋瓷典范。

乾隆皇帝對南宋御窯推崇備至,特御題詩句“趙宋官窯晨星看”,以作珍稀之嘆。“修內陶秘器,官窯異外間,難分建隆代,總出鳳凰山。”“官窯創自修內司,而時外間禁用之。即今經六七百歲,猶見一二晨星遺”。這些乾隆御題詩被清代宮廷造辦處恭敬地刻在南宋御窯器的底部。作為皇家重寶收藏在紫禁城、頤和園。其中大部分于1949年運往臺灣,今藏臺北故宮博物院。

“更傷后人聞有是名,而不得見是物也。慨夫!”感嘆憂傷后世之人,只聽說過有這個名字,而見不到這個器物。明代高濂先生這句話,今天是應驗了。碧綠的龍泉青瓷,到處可見。而南宋御窯呢?很多藝術院校畢業的人士,都不知其為何物。

《燕閑清賞箋》說龍泉窯,“妙者與官窯爭艷”。這個“爭字”,至今仍然很傳神地表達著龍泉窯產業的心態。南宋御窯則是“夫唯不爭,故天下莫能與之爭……圣人終不為大,故能成其大”。

希望南宋皇都杭州,南宋御窯的故鄉,能夠更加重視、保護、挖掘、發揚好這個宋瓷瑰寶。(本文只代表作者個人觀點)