中國是瓷器的故鄉,瓷器的發明是中華民族對人類文明做出的重大貢獻。自東漢瓷器走向成熟以來,日益受到國人的喜愛。從唐宋開始至元明清各代,瓷器不斷傳到國外,更是受到世界各國人民的歡迎。瓷器成熟的標志,一是胎質采用包括高嶺土在內的瓷土,二是人工施釉,三是燒成溫度達到1200℃。目前所知最早的成熟瓷器的代表是浙江上虞小仙壇東漢窯址出土的青瓷,早于它的稱之為釉陶或原始瓷器。原始瓷器有一個發展過程,原始瓷最早發現于1929年殷墟發掘的一個商代墓葬[1],當時叫“釉陶”。新中國成立后,1955年在鄭州發現了商朝開國之君商湯所建的亳都,在銘功路一座商代墓葬中出土了一件完整的原始瓷尊[2],一下將原始瓷的歷史從商代晚期提前到了商代早期。后來,在學術界多數學者主張的夏代晚期都城偃師二里頭遺址也出土了一件帶釉的陶罐[3],于是夏代是否也有原始瓷遂成為討論的問題。不過這件帶釉陶罐上的釉是人工施釉抑或是“冒汗”釉,學術界有不同意見。鄭建明先生傾向是自然釉[4],我請教過孫新民先生,他主張是人工施釉。看來,夏代是否有原始瓷尚未有定論。很早就有人對原始瓷或曰釉陶器進行研究,1978年在江西廬山召開的“江南地區印紋陶問題學術討論會”[5]上,雖是研究幾何形印紋陶,但也涉及了原始瓷,尤其是幾何形印紋陶上的釉,究竟是人工所施還是所謂“冒汗”釉的爭論還相當激烈。會上通過討論,對幾何形印紋陶和原始瓷主要分布于浙江、江西、福建、皖南、蘇南、湖南、廣東、湖北及廣西等地區,主要流行于商周時期,基本形成了共識。1974年、1976年,我帶學生分別到江西清江縣(現稱樟樹市)吳城遺址、湖北黃陂盤龍城遺址實習,就曾發掘到過幾何形印紋陶和原始瓷,在所寫論文中亦曾有所提及[6],但對原始瓷的起源,并未形成傾向性意見。

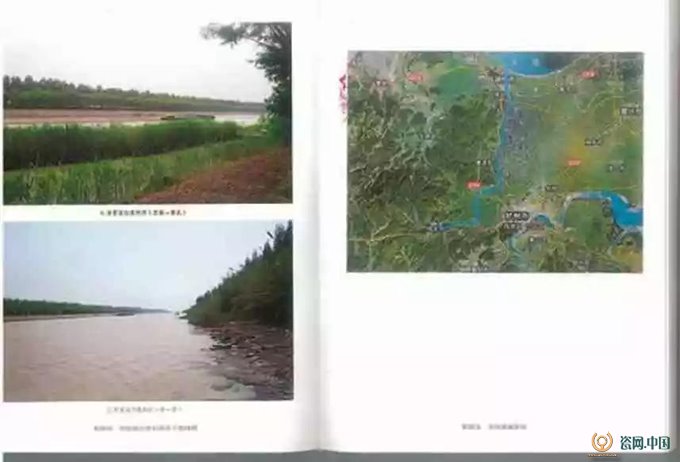

浙江省是瓷窯址和原始瓷發現最為集中的地區。從全國來看,浙江省的研究力量也最強,很早就開始關注瓷器起源的研究。2007年,浙江省文物考古研究所聯合有關單位發掘了德清縣火燒山窯址,出土了一大批西周至春秋早期的仿青銅禮器鼎、卣、簋等原始瓷器。2007年9月至2008年4月,浙江省文物考古研究所發掘了亭子橋窯址,出土了豐富的越國王室及高等級貴族使用的高質量仿青銅禮樂器原始瓷器。在此基礎上,2008年4月28日至4月30日,浙江省文物考古研究所、故宮博物院、中國古陶瓷學會、德清縣人民政府共同舉辦了“‘瓷之源’——原始瓷與德清窯學術研討會”,一致認為,以德清為中心、包括湖州市區南部地區在內的東苕溪流域在中國瓷器起源研究中具有重要地位。2009年,浙江省文物考古研究所和相關地、縣文物單位成立了“瓷之源——浙江早期瓷窯址考古調查、發掘與研究”課題組,由鄭建明博士具體負責,圍繞瓷器起源課題開始了有計劃的工作。2009年9月28日至9月30日,召開了“浙江德清第二屆瓷之源學術研討會”,同時在浙江省博物館舉辦了“瓷之源——德清原始瓷窯址考古成果暨原始瓷精品展”。2010年3月至10月,浙江省考古研究所和湖州市博物館合作發掘了湖州南郊南山窯址,窯址地層堆積豐富、窯爐保存完整,出土了瓷土做胎、人工施釉明顯、制作與裝燒工藝較為成熟的商代早期原始瓷器,建立了太湖地區商代原始瓷的編年體系。2010年11月至2011年7月,課題組對湖州南部,主要是南山窯址所在的青山地區及其與德清龍山地區之間的東苕溪沿岸進行了第二次原始瓷窯址專題調查(圖一、二)。2011年4月25日至4月27日,浙江省文物考古研究所聯合湖州、德清等有關單位召開了有關原始瓷的第三次會議“浙江湖州·東苕溪流域商代原始瓷窯址考古成果研討會”。2011年10月,在故宮博物院舉辦了“浙江原始青瓷及德清火燒山等窯址考古成果匯報展”,在同時舉行的小型研討會上,龍山窯址群東部邊緣新發現的瓢山窯址引起與會專家的特別關注。認為其年代早于已發現的窯址,或已進入夏代紀年,這是關于原始瓷的第四次研討會。2012年3月至6月,課題組對德清境內龍山窯址群外圍地區進行了調查,使已知窯址數量增加到了134處,并且發現了以印紋硬陶和原始瓷共存為特征、時間可能要更早些的尼姑山窯址。2012年5月至6月、2012年7月至8月分別對瓢山和尼姑山窯址進行了發掘,瓢山窯址出土標本以帶粗大曲折紋硬陶為主,兼有少量素面陶,其表面朝火膛一側有不均勻的黑褐色薄釉,顯然處于施釉的初始階段。除此類極原始的帶釉類器物窯址外,還發現了共存有南山窯址類型產品的窯址,其可能是處于早期的帶釉產品窯址向南山窯址過渡的時期。2013年9月至11月、2014年3月至4月,對德清乾元鎮東苕溪沿岸的調查新發現窯址10多處,使窯址群數量增加到了150多處。2012年6月,經浙江省文物局批準,浙江省文物考古研究所與德清博物館聯合成立了“浙江原始瓷研究中心”和“浙江省文物考古研究所德清工作站”,使原始瓷有了一個研究與展示的平臺。同年,“瓷之源”課題作為一個重要項目正式列入了國家指南針計劃,開始以“運用現代科學技術開展原始瓷起源及先秦原始瓷制作技術發展的綜合研究”。該項目由浙江省文物考古研究所主持,中國科學院、北京大學、浙江大學、復旦大學、浙江工業大學、湖州市博物館、德清縣博物館參加。

三年過去,“瓷之源”課題組的不懈努力終于結出了碩果。2015年,文物出版社出版了《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》調查發掘報告,上述調查發掘的各地點和窯址在書中均有闡述,同時還出版了沈岳明、鄭建明主編的《原始瓷起源研究論文集》和鄭建明獨著的《夏商原始瓷略論稿》[7],以確鑿的事實、縝密的論證回答了課題啟動時提出的問題,實現了最初設計的目標,將我國瓷器起源研究提高到了新的水平。

“瓷之源”課題組取得的成果是多方面的:發現原始瓷窯址150多處,弄清了原始瓷窯址分布范圍;確立了原始瓷分期標尺,明確了原始瓷和成熟瓷器的標準;找到了東周時期專為越國王室燒制宮廷用瓷的窯址;測定了原始瓷胎質、釉色的成分和燒成溫度;厘清了原始瓷制作燒制工藝流程及窯爐結構……其中,確認原始瓷起源于夏代是最重要的收獲。之所以得出這樣的結論,是因為:

第一,通過火燒山窯址、亭子橋窯址和南山窯址群的發掘,已厘清了原始瓷從早商、晚商、西周、春秋到戰國時期連續的發展序列,使早于早商窯址的湖州瓢山窯址(Ⅱ區)、李家山窯址有了進入夏代的可能。

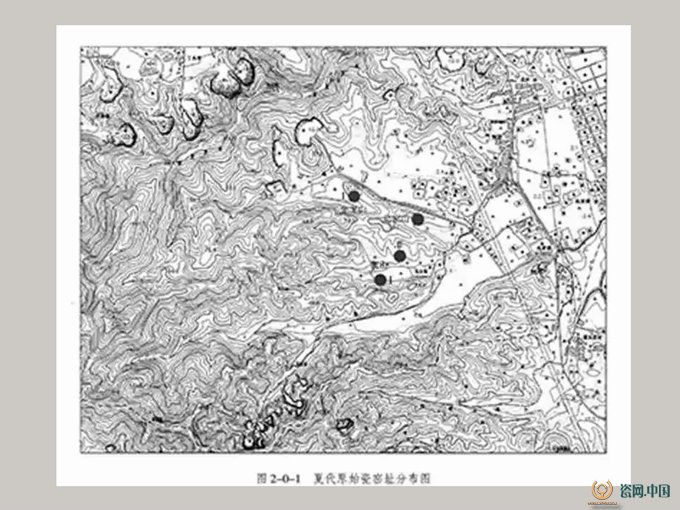

圖一 原始瓷窯址分布圖

圖二 東苕溪地形圖

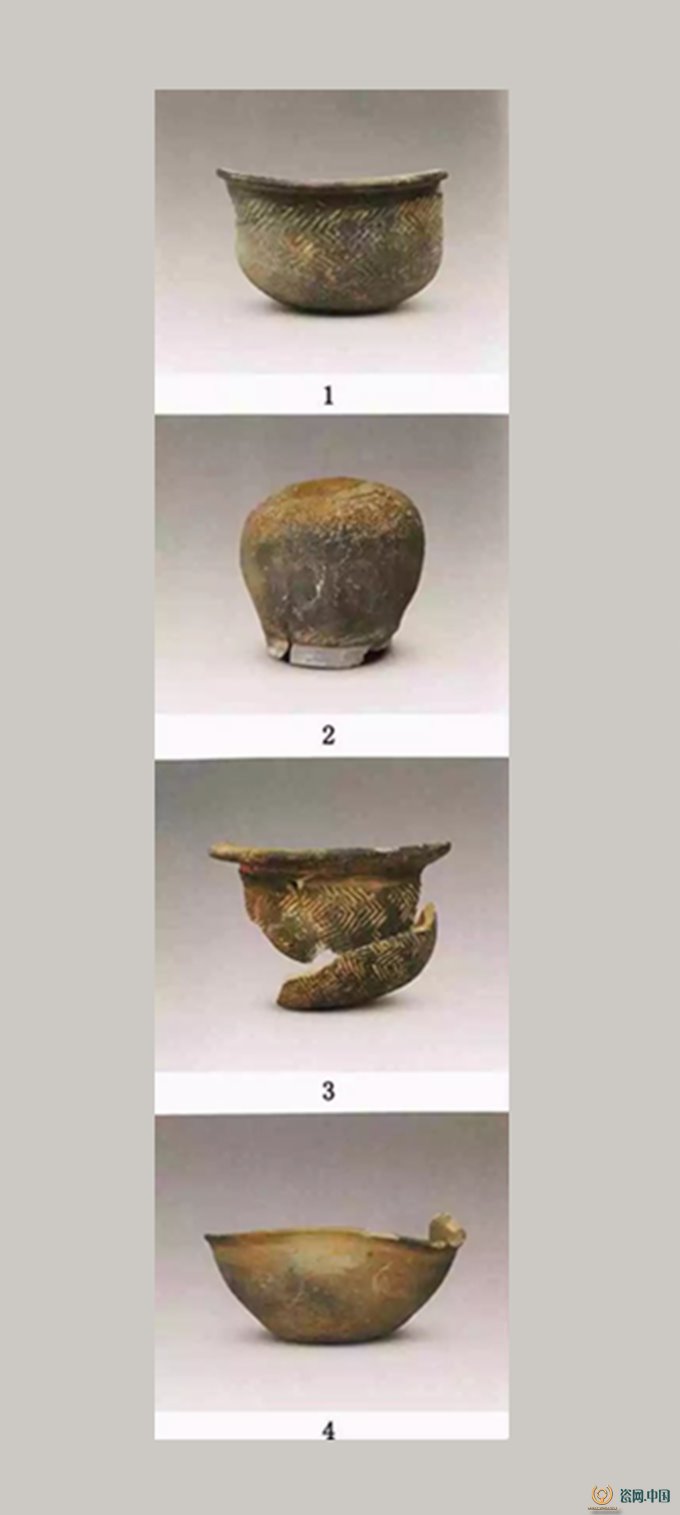

第二,根據2012年5月至6月對瓢山窯址的發掘,以瓢山Ⅰ、Ⅱ區窯址為代表,可分上、下兩個文化層。“上文化層為商代水洞塢(德清)類型產品,下文化層為夏代產品”[8]。在“TG2與TG3文化層下發現了窯爐遺跡(Y1),為了了解窯爐的結構,在兩探溝基礎上擴大成TG5,將兩條探溝覆蓋在內,因此詳細地層在TG5中介紹”。第1層為晚期耕作擾亂層,第 2、3、4層為文化層,3層下發現Y1,“窯爐底部土層中夾雜有少量的原始瓷與硬陶片”。窯爐上為大量紅燒土塊和燒結塊,土層中包含有較多的陶片和原始瓷片,“其中硬陶約占41.3%、原始瓷約占42.7%,生燒片約占16%。硬陶中灰黑胎約占81.8%、紫紅色胎約占18.2%,胎色多不純,以夾心胎為主,尤以黑灰胎為甚。器形以長頸侈口罐占絕大多數,偶見碗、盆、缽等(圖三)。多拍印有紋飾,少量為素面;紋飾均為雜亂粗獷的曲折紋。原始瓷以灰黑胎為主,少量為紫紅色胎,胎色不純,多呈夾心狀,胎質疏松,尤以灰黑陶為甚。器形基本為長頸侈口罐,偶見豆、三足盤、盆等(圖四)。釉色多較深,呈灰黑色或灰褐色,釉層多數極薄,呈斑點狀,玻璃質感不強,部分器物僅見于局部。基本為素面,亦見在曲折紋上帶釉的現象。曲折紋是南方新石器時代晚期陶器上流行的紋飾,下限可晚到夏商之際,瓢山窯址(Ⅱ區)下文化層多見曲折紋,與其流行年代范圍相當。

第三,碳十四測年。瓢山窯址(Ⅱ區)下文化層出土木炭經北京大學考古文博學院年代學實驗室測定,有4個測年數據(見《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》第238頁表6-1-3),除BA111556年代偏晚予以排除外,其他BA111554、BA111555、BA111558三個數據普遍在公元前1500年左右,上限已進入夏紀年范圍;而對南山窯址第一期(夏商之際或商代早期)兩個炭樣標本即BA110581、BA110580的測定結果(已經樹輪校正)分別為公元前1560年~公元前1430年和公元前1500年~公元前1310年(見《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》第241頁表 6-1-4),與瓢山窯址相比,十分接近而略晚。

圖三 湖州瓢山窯址Ⅱ區

T層文化出土印紋硬陶1~3束頸翻折沿罐(湖·瓢ⅡTG4⑤:5 TG5②:1 TG③:10) 4缽(Ⅱ:5)

第四,科技考古工作者對瓢山(Ⅱ區)原始瓷的胎質、釉色和燒結溫度均有檢測結果。馮松林課題組[9]對瓢山(Ⅱ區)、北家山和商以后窯址原始瓷標本所做的胎料分析,表明“瓢山樣品含鐵量高,最高可達7.7%,北家山樣品的胎料中含鐵量在2.2%~3.7%,而商以后樣品中Fe元素的含量明顯降低,一般低于3%。從窯址釆集的生土樣和窯壁土(燒造過程中掉落并黏附在樣品表面)的Fe元素含量也較高,與瓢山和北家山窯室部分樣品相似。推測商以后,為了提高燒成后胎釉的效果,先人們在制胎原料的選擇上進行了人為改造”。樣品表層分析顯示,“瓢山和北家山大部分樣品的表面CaO含量高于胎料,多在2%以上。為了討論兩個窯口的樣品表層是否施釉,我們分別比較了這兩個窯口出土樣品的胎料和內外表面Ca和K元素的含量。兩個窯址樣品表面和胎料的CaO含量都較低,外表面的CaO含量要高于胎料和內表面。”表明“高鈣樣品有明顯釉層覆蓋”。進行的電子探針分析,“瓢山三塊樣品表面未發現有高鈣層覆蓋,推測可能是樣品本身無釉,或曾經覆蓋釉層而現已脫落;兩塊樣品表面覆蓋有高鈣釉,釉層部位CaO含量較高,釉層厚度非常不均勻。”表明“瓢山和北家山部分原始瓷器物表面覆蓋有較薄的高鈣釉層,但釉層分布很不均勻,其化學組成與商以后原始瓷樣品釉層相似。釉與窯汗的成分比較表明,釉的CaO含量明顯高于窯汗,而K2O含量偏低,兩者在成分上不存在相似性。因此不論是早期釉斑還是后期釉層都應屬于人工高鈣釉,不同的是瓢山和北家山樣品的成釉效果還比較原始,后期原始瓷釉層才逐漸成熟起來”。該課題組通過各項分析檢測,最后的結論是:“綜合上述分析結果,我們認為雖然胎料中含鐵量高、表面施釉的樣品數量較少且成釉效果不理想,但從胎料化學組成、物相構成和施釉三個方面比較,瓢山和北家山樣品應屬于原始瓷的早期形態,至南山窯及后期,原始瓷的制作工藝已經逐漸成熟。”

圖四 湖州瓢山窯址Ⅱ區下文化層原始瓷

1、2長頸侈口罐 (ⅡTG5④:11 TG5④:23)3小罐 (ⅡTG1⑦:1) 4、5侈口弧腹缽(ⅡTG4⑥:11、ⅡTG4⑦:2) 6粗高喇叭形圈足豆(ⅡTG4⑦:19) 7戈(ⅡTG5③:40)

第五,瓢山窯址(Ⅱ區)下文化層出土標本與馬橋遺址第四層標本之比較。“瓷之源”課題組在其《原始瓷的起源》一文中指出“在馬橋遺址馬橋文化層中出土的有少量幾件曲折紋器物,修復器形均為盆,器形、紋飾與瓢山下文化層出土的產品標本相似,時代為馬橋遺址第一、二階段,約相當于中原地區二里頭文化的二至四期。”[10]馬橋遺址1959年發現,1960年、1961年進行過發掘。正像“瓷之源”課題組文章所言,其出土陶器確與瓢山窯址出土者有密切關系,而且有些器物的形制、花紋在二里頭文化中也能找到相似者。我在1981年發表的《我國南方幾何形印紋陶遺存的分區、分期及其有關問題》論文[11]中曾舉出三足盤、盆、鴨形尊等具有二里頭文化作風,在收錄于《中國原始文化論集——紀念尹達八十誕辰》上的《馬橋文化的源流》[12]一文中也有類似的表述。

通過上述東苕溪流域原始瓷窯址年代序列的推排、地層疊壓關系、碳十四年代測定、胎釉及燒結溫度檢測、與相關考古學文化比較等的綜合分析,推定瓢山、北家山原始瓷窯址的年代已進入二里頭文化時期。根據鄒衡先生的研究,二里頭文化是夏文化,但不是最早的夏文化,早期夏文化要在河南龍山文化中去尋找。依據1996年啟動的“九五”國家科技攻關重大項目“夏商周斷代工程”[13]及其后續研究成果,我們已將夏文化分為三個發展階段,即:以王城崗大城為代表的禹至太康時期的夏代早期文化、以新砦期遺存為代表的“羿浞代夏”時期的夏文化、以二里頭文化為代表的“少康中興”至夏桀滅國時期的夏代中晚期文化[14],推定瓢山、北家山原始瓷窯址屬于夏代晚期是確定無疑的。

本文所附照片均由引用于浙江省文物考古研究所所編《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》一書,謹致謝忱!

[1]李濟:《民國十八年秋季發掘殷墟之經過及其重要發現》,《安陽發掘報告(第二期)》,“國立中央研究院”歷史語言研究所,1930年。

[2]鄭州市博物館:《鄭州市銘功路西側的兩座商代墓》,《考古》1965年第10期。

[3]孫新民:《中國出土瓷器全集·河南卷》,科學出版社,2008年。

[4]鄭建明:《夏商原始瓷略論稿》,文物出版社,2015年。

[5]文物出版社1981年出版的《文物集刊》第3輯上有報道,且發表了參會者的多篇論文。

[6]李伯謙:《試論吳城文化》,《文物集刊》第3輯,文物出版社,1981年。

[7]a.浙江省文物考古研究所等:《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》,文物出版社,2015年;b.沈岳明、鄭建明:《原始瓷起源研究論文集》,文物出版社,2015年;c.鄭建明:《夏商原始瓷略論稿》,文物出版社,2015年。

[8]浙江省文物考古研究所等,《東苕溪流域夏商時期原始瓷窯址》,文物出版社,2015年。

[9]浙江省文物考古研究所等:馮松林箋:《東苕溪流域先秦時期原始瓷窯址標本測試報告》,《原始瓷起源研究論文集》,文物出版社,2015年。

[10]“瓷之源”課題組:《原始瓷的起源》,《原始瓷起源研究論文集》,文物出版社,2015年。

[11]李伯謙:《我國南方幾何形印紋陶遺存的分區、分期及其有關問題》,原載北京大學學報(哲學社會科學版)1981年第1期;后收入《中國青銅文化結構體系研究》,科學出版社,1998年。

[12]李伯謙:《馬橋文化的源流》《中國原始文化論集——紀念尹達八十誕辰》,文物出版社,1989年;后收入《中國青銅文化結構體系研究》,科學出版社,1998年。

[13]夏商周斷代工程專家組:《夏商周斷代工程1996-2000年階段成果報告(簡本)》,世界圖書出版公司,2000年。

[14]李伯謙:《新砦遺址發掘與夏文化三個發展階段的提出》《文明探源與三代考古論集》,此原為北京大學震旦古代文明研究中心、鄭州市文物考古研究院編《新密新砦——1999~2000年田野考古發掘報告》的前言,文物岀版社,2008年。(作者單位 北京大學震旦古代文明研究中心)原載:《黃河·黃土·黃種人(華夏文明)》2017年第6期