南宋·顧文薦在《負暄雜錄》一書中寫道“本朝以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州造青窯器……宣政間,京師自置窯燒造,名曰官窯。中興渡江……襲徽宗舊制,置窯于修內司,造青器,名內窯。澄泥為范,極其精致,油(釉)色瑩徹,為世所珍。后郊壇下別立新窯,亦曰官窯,比舊窯大不侔矣。”這是有關北宋官窯最早的文獻記載,也記述了汝窯、北宋官窯、南宋修內司窯的歷史沿革。這是古代文獻中第一次出現官方自辦窯場的記錄,也產生了對北宋官窯的疑問。

北宋官窯存世器物極少,目前僅大英博物館藏“亞歷山大碗”以及上海博物館四片殘片被認為是北宋官窯的產品,而北宋官窯的窯址所在也一直是古陶瓷研究的重要謎題。

而《負暄雜錄》中記載的“京師自置窯燒造”存在兩種理解:第一個理解應該是在都城汴梁(開封)辦窯場燒宮廷御用瓷器,京師指的是開封。但開封地理環境特殊,數百年來黃河泛濫,災荒頻繁,地貌變化很大,宋文化層深埋地下達六七米,當年燒瓷器的窯場遺址,至今沒有發現窯址。第二個理解是當局為滿足宮廷需要,即燒造御用瓷,官方投資的官窯窯場地點設在在京畿地區,或附近瓷區。北宋時期,開封周邊地區發展起來許多窯場,有水平較高,1977年發現的寶豐縣清涼寺汝窯遺址就被認為是燒造御用汝官瓷的窯址,所以北宋官窯是極有可能在開封周圍京畿區域各縣的。

北宋官窯的歷史梗概

崇寧元年(公元1102年),宋徽宗調和黨爭失敗,重新推行熙寧新政,任用蔡京為相,蔡京借排除元佑黨打壓異己,受此牽連,宋徽宗廢止汝窯貢窯的燒造,宮廷用瓷改用鈞瓷。

大觀元年(公元1107年),宋徽宗重新啟用汝瓷為宮廷用瓷,但核心工藝已經失傳,燒造水平每況愈下,這一時期的汝窯,稱為“汝窯新窯器”時期。

政和元年(公元1111年),宋徽宗下令創辦宮廷壟斷的北宋官窯,不惜工本,設計專有器形,燒成精品選入宮廷,次品就地銷毀,不再流入民間。

宣和七年(公元1125年),靖康之變,北宋滅亡,窯場毀壞,窯工亡佚,北宋官窯斷燒失傳。

張公巷窯址的發現

2000年4月,街坊鄰里告訴汝瓷專家朱文立汝州城內的張公巷街一戶居民蓋房挖地基時發現有瓷片。朱文立趕到現場,發現大量瓷片,做工非常精致、釉色非常獨特、支釘痕如小米粒大小,同時出土多塊典型的匣缽。朱文立推斷,這極有可能是專為宮廷燒造瓷器的窯場,便立即向省文物局主管領導匯報。當時省局領導很重視,很快就派人來進行搶救性發掘和保護。

張公巷窯址的三次發掘與論證

2000年5月,河南省文物考古研究所考古隊在張公巷街南端西側開了一個東西2.5米寬、南北10米長、深度有3.5米的探溝。

河南省文物考古研究所考古隊開挖的探溝

出土的匣缽片品種繁多,有桶式、碗式、盤式等,應有盡有。同時又出土了一些青釉瓷片和少量素燒過的胎片及火照、瑪瑙粒等。那些瓷片有滿釉支燒的,也有墊燒的。支釘痕似油菜籽,更多地像小米粒,薄胎厚釉,瓷胎呈白色,器物底部直、窄、矮,與文廟汝官窯的異曲同工。

2001年4月,朱文立在張公巷路東居民院內用直徑5厘米的探鏟打了兩個探孔。其中一個探孔出土了60多件素燒胎片,還有4件獨特的青釉瓷片,其中一塊的厚度僅兩毫米,他把物探情況向省文物局做了匯報,請他們派考古隊第二次到張公巷窯址進行發掘。2001年6月,省文物考古研究所考古隊在張公巷窯進行第二次發掘。這次發掘面積有40平方米。當挖至宋代地層后,便看見大量的素燒胎片疊摞堆積,40平方米內純素燒胎片厚度達1米多,其數量之多令人驚嘆。

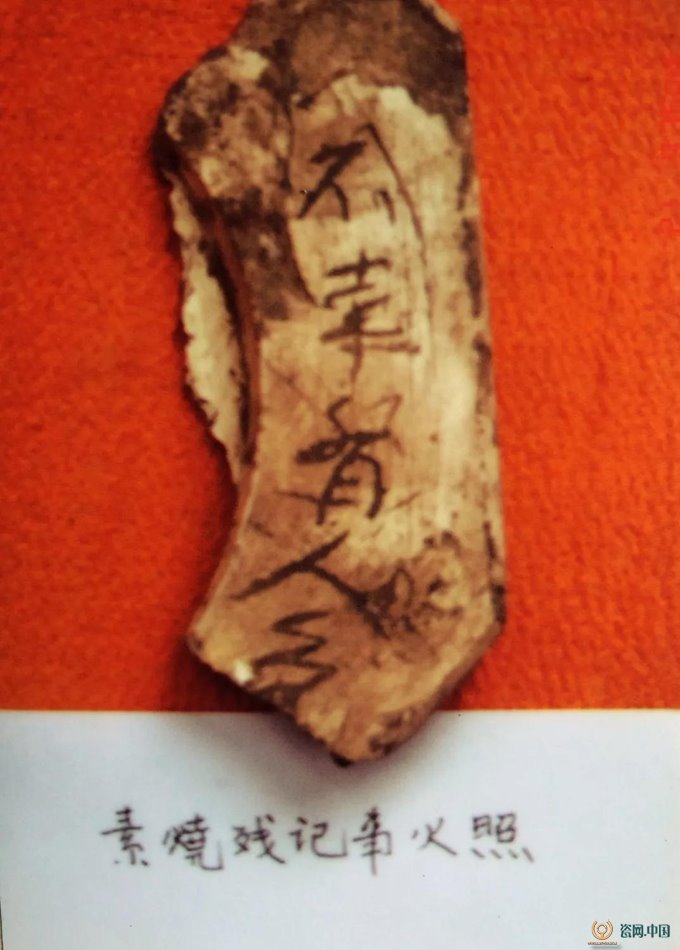

第二次挖掘中,在發掘隊遺棄碎片中,群眾撿到一片帶銘文的殘素燒胎記事火照,上邊僅剩“不幸有人……”幾個字,這是目前為止,張公巷遺址發掘中唯一一件帶銘文的器物,與大英博物館藏一件內外圓約15公分,上書“大觀元年歲次丁亥三月望日將作少監監設汝州瓷窯務蕭服視合青釉初試火照”三十三字銘文的記事火照形成了很好的補充證明,進一步驗證了汝州城內兩次建汝窯,而且張公巷窯址很有可能是北宋官窯窯址。

張公巷窯址出土素燒記事火照

大英博物館館藏記事火照

2004年春,省文物考古所對張公巷窯址進行了第三次挖掘。考古隊在張公巷街兩側各開一個探方,出土了大量珍貴的實物,較完整的器物有玉壺春瓶、盤口瓶、小足盤、折肩盤、洗等以及大量的匣缽片等。

2004年4月,對張公巷窯址的論證會在鄭州召開,這次論證會上發言的有17位專家,其中有10位專家肯定地認為張公巷窯就是北宋官窯,有5位專家認為需要進一步發掘印證,只有兩位專家認為不一定是北宋官窯。

這里,摘錄幾位專家在論證會上的發言:

耿寶昌先生:從張公巷窯址出土的器物造型看,特別是折腰碗等繼承了晚唐的風格,特別追求形式美,在當時是風行的,我判斷應是北宋的,具有唐、宋窯的特征。要進一步弄清北宋官窯,找到完整的器物還要進一步發掘,進一步確定其年代。

李知宴(中國國家博物館研究員、中國古陶瓷學會副會長):張公巷窯址有王者氣派,在宋代普通百姓是不可能使用這種瓷器的。宋徽宗很有文化修養,燒造的瓷器也符合其審美情趣。張公巷窯址的發現是一個非常了不起的發現,其瓷燒成好、明亮、玻璃質感強,開片與汝窯不一樣,像冰狀一片壓一片,有與南宋官窯相承的地方。在瓷片堆積方式上是一堆一堆的,與其他官窯堆積方式一樣,皇宮不允許官瓷向民間流傳。張公巷出土文物的藝術風格和品位只有在北宋這樣的時代才能生產出來,不可能是金代的東西,即便不是北宋官窯它也是河南地區藝術品位較高的窯,還要進一步發掘。

伊藤郁太郎(日本著名古陶瓷專家、大阪市立東洋陶瓷美術館館長):2001年我第一次到汝州看到張公巷窯址就認識到了它的重要性。看了出土的碎片,很希望能進一步發掘。我為今天終于看到發掘二感到非常高興。圍繞張公巷最主要的是年代問題,通過看其造型、釉胎,進行成分分析,得出的結論不是隨便簡單地說是官窯的東西。在年代確定上有兩條,一是傳承問題,從清涼寺到張公巷再到南宋官窯,有其傳承的關系。二是使用者的問題。其產地、場地不一樣,從瓷片器型上看,作為官窯它能代表皇帝的審美品位,反映了新一代皇帝的審美觀點。從釉色、胎土、造型氣勢上和徽宗皇帝審美品位是合拍的。2001年我看到時,就推斷至少是金代以前的。如果說是官窯,只有北宋才有,不可能是金官窯,金皇帝沒這個品位。張公巷是北宋官窯這個結論是非常非常肯定的。

趙維絹(鄭州大學物理系副教授):我們通過對汝州張公巷窯址出土的瓷片與寶豐清涼寺窯址出土瓷片的化學成分進行測試發現,張公巷瓷片胎質含氧化鋁比清涼寺的高,氧化鈣的含量相近,氧化鐵張公巷的含量比清涼寺的低。用模糊聚類分析可以看到張公巷瓷片和清涼寺瓷片中胎質成分不一樣,說明當時做胎用的原料不可能到太遠的地方去運,是就近采用。通過對釉樣品的測試比較,張公巷出土瓷片中氧化硅的含量高于清涼寺的,因此張公巷的瓷片釉呈玻璃狀。兩者的含鐵量大致形同,釉中清涼寺的氧化鈣高于張公巷的。清涼寺瓷片中的氧化錳的含量高于張公巷的,因錳和鐵都是重要的著色素,因此張公巷的瓷片釉色稍淡了一些。綜合以上分析,清涼寺汝官窯和張公巷窯的瓷釉配方關系是相承的;清涼寺與張公巷兩處燒瓷用胎原料產地不同;兩者間釉的產地和配方不完全相同,張公巷的瓷比清涼寺的瓷更好。

認為張公巷窯不一定是北宋官窯的兩位專家:根據考古發掘的文化層來判斷,張公巷窯址所在文化層為金、元時期,且已有發掘物不足,也不能對張公巷窯址就是北宋官窯遺址做出定論,主張張公巷窯址應是金、元時期的窯址。且由于張公巷窯出土器物表現出與汝窯在工藝上的密切關系,不排除張公巷窯址是汝窯的另一處窯址的可能。

在論證會總結時,時任中國古陶瓷研究會會長汪慶正說:就張公巷窯考古新發現發言的有17位專家,大家一致認為此次發掘對青瓷發展是一個重大突破,就其時代而言,該窯址屬于北宋末年。多數專家認為,張公巷窯是在寶豐清涼寺窯基礎上發展起來的。其中最重要的是,張公巷窯出土的瓷片有比較明顯的魚鱗紋。

2004·鄭州 張公巷窯址論證會

張公巷窯址的保護與現狀

張公巷窯址第二次挖掘前,根據朱文立對窯址進行的物探,探明窯址區域中心位置涉及九處居民宅,除去一戶在于翻修房屋時被發現,一處是第一次發掘已挖掘,一處是第二次發掘,還有六處院落完好地保留下來。2001年汝州古陶瓷年會后,其六戶中有兩戶獲準挖掘地基蓋房,處于物探推測的窯址的中心區,不排除存在盜挖,使大量珍貴文物流向社會的可能,張公巷窯遺址受到嚴重破壞。

張公巷窯址受損示意圖

2006年,由于張公巷窯址在國內外影響巨大,所以張公巷窯址被列入全國重點文物保護單位。其生產年代被定為金代至元代。

2017年6月21日省文物考古研究院重啟汝州張公巷窯考古發掘工作,國家文物局為此批準了一千六百多平方米的發掘面積,汝州市政府為配合這次發掘,動遷了當地民房,張公巷窯址發現的十七年后,終于看到了解開歷史謎團的希望。

時任中國古陶瓷學會會長的王莉英老師在張公巷瓷窯址考古發掘啟動儀式上說:“雖然張公巷窯的重要學術地位毋庸置疑,但長期以來其性質還缺乏統一認定,希望通過這次深度發掘,能夠確定張公巷窯的燒造年代和窯業性質,解決北宋官窯的相關問題。”

2018·上海 張公巷討論會

2018年6月2日,張公巷北宋官窯學術討論會在上海云間美術館召開。會議就河南省汝州市張公巷窯的特性和歷史地位進行了深入探討,汝瓷非遺傳承人,張公巷窯址發現人朱文立先生,前中國古陶瓷學會會長王莉英女士,故宮博物院研究員陳華莎女士,故宮博物院研究員羅隨祖先生,上海古陶瓷科學技術研究會副理事、復旦大學教授承煥生先生,前景德鎮陶瓷大學(原景德鎮陶瓷學院)院長陸文遂先生,青年陶瓷工作者朱宇華等學科專家參加了本次會議。

會上,朱文立、王莉英、陳華莎、羅隨祖、朱宇華等學科專家分別站在各自的專業視角,先后發言,回顧了2000年以來,張公巷窯的發現、論證歷程,介紹了近年來收集和整理的材料,多角度分析和論證了張公巷窯的重要歷史地位和藝術價值。

朱文立觀點

一、張公巷出土的匣缽品種多樣,普遍制作精良、規整,每件匣缽的底部和邊沿處都涂有堿土,旨在防止匣缽粘連,以增加匣缽的使用次數。匣缽使用的次數越多,產品的成色應越好,成本亦越低,并能防止產品落渣。其桶式匣缽底部往往有圓孔,這些圓孔起著縮小窯內和匣缽內的溫差,提高產品成品率的作用。另有一些桶式匣缽,其底部圓孔特別大,這在過去的窯場和現在的窯場中都沒有見過。是燒制大件產品而作的匣缽圈,還是另有特殊用途?有待今后的發掘和研究來斷定。汝州四周有很多的臨汝窯,其匣缽一般多很粗糙,品種單一,基本上都是裝碗用的漏斗式匣缽。與張公巷出土的匣缽相比,明顯不在同一個層次。這一事實說明,張公巷窯應是一處官辦窯場,很可能就是北宋官窯。

二、張公巷出土的青釉瓷片非常典型,薄胎厚釉,最薄的不足兩毫米。其制作精細,施釉均勻。與寶豐清涼寺窯址出土器物的支釘痕相比,張公巷窯址出土器物的支釘痕普遍還要細小,僅像油菜籽那么大。胎質細膩,呈白色和香灰色,瓷釉色澤更為罕見,僅見于上海博物館珍藏的4件青釉標本。顯然,如果不是為宮廷所燒,是不會這么精細的。

三、張公巷窯出土的素燒胎片量非常大。看上去碎小而精細。一般來說,素燒胎片的成品率是非常高的,而這里的素燒胎片竟有這么多,說明此窯平時做好的產品素燒后便于放置,宮廷有命才上釉燒成成品,無命則止,所以有大量的素燒產品庫存。金兵占領汝州前夕,庫存的大量素燒產品來不及再燒,為了不讓落入金兵之手,于是官府就派人把它全部打碎處理了。

四、張公巷窯址還出土一種刻花用的像鉛筆形狀的細玻璃棒和雕塑用的一種骨質刀,刀的一頭還帶有小挖勺。這似乎也在表明,官辦窯場使用的各種工具都是經過專門設計和制作的,很講究。

五、張公巷窯址出土的素燒記事火照殘片與大英博物館館藏的記事火照形成了很好的證據鏈,張公巷窯址的素燒記事火照殘片證明了大英博物館館藏記事火照是真的,也證明了宋代汝州經歷了兩次興建汝官窯的事實;而大英博物館館藏記事火照也證明了張公巷窯址是“宣政間京師自置窯”的窯址,因為大英博物館藏記事火照上有“大觀元年歲次丁亥三月望日將作少監監設汝州瓷窯務蕭服視合青釉初試火照”的明確記載。而汝州恢復汝官窯是在大觀元年,大觀紀元是四年,緊接著是政和紀年,與北宋官窯的歷史記載相符。所以,這兩個記事火照證明了張公巷窯址就是北宋官窯窯址。

對此,我還是堅持我的觀點,認為張公巷窯址為北宋官窯遺址。

王莉英觀點

2004年在鄭州開張公巷窯的第一次研討會我參加了,看到發掘出來的青瓷標本、窯具、匣缽等等,確實是眼前一亮,張公巷窯怎么會能夠燒出這么好的東西?雖然窯爐還沒有發現,但是就看那些殘次品和碎片,就足夠讓人震驚了,工藝太精致了。

張公巷窯和汝窯不同,汝窯是天青釉。而張公巷窯出土的瓷片,其胎、釉的光澤度、燒制工藝,包括底足的支釘痕跡都和汝窯不一樣,燒造技藝比汝窯精湛的多。我們都知道汝窯是香灰色胎,汝窯是天青釉,但是張公巷的胎是白色胎,它的釉是青中泛綠的一種顏色;汝窯的釉色釉質十分內涵、很蘊蓄,張公巷窯的釉料釉色有一定的光澤,也很吸引人。汝窯的工藝已經很精致了,張公巷窯的工藝比汝窯還精致,比如一個折沿的器物,它沿邊的線紋,弧線直線,曲中見直,收放有度,太美了!而這個美怎么得來的,一定是高超的工匠技術,而且工匠本人應該有一定的審美素質,再有一個可能是皇室要求,必定要把東西做到這樣一個水準才夠皇室的標準,所以張公巷窯不同于汝窯,張公巷窯的工藝技術比汝窯還要高、還要精致。

因此,面對張公巷窯揭示出來的實物證據我當時想的是什么,我當時想的它就是官窯的性質,不是民窯的東西。它和汝窯一樣,也是兩次燒成,因為發掘出很多素燒胎。我們知道民窯,民用的瓷器,比如大粗碗,入窯一次燒成就完了,很便宜很簡單,但是官窯不是,它要兩次燒成,要篩選素燒胎,在燒出來的素胎中,挑選精致的、沒有瑕疵的,然后上釉進行第二燒,兩次燒成,所以它的工本很大,因此工藝水平就更高,燒出來的作品就更精美,可以說代表了那個時代制瓷的最高工藝水平。

張公巷窯這些不多的發掘品給我們提供了這些重要的研究資料,所以在開會的時候我們多數的專家都認定張公巷窯是官窯的性質。當時有一部分的專家學者,尤其是已經過世的上海博物館的副館長汪慶正老師,當時是古陶瓷學會的會長,他很肯定的說:“張公巷窯應該就是北宋官窯。”但是,當時的討論沒有做出一個認定,因為發掘的面積太小,揭示出來的張公巷窯的整個的文化遺跡也不甚豐富,窯爐沒有找到,作坊遺跡只有一個,所以不足夠我們進行深度的研究,然后達成一個統一的認定,但張公巷窯是官窯性質,出席會議的人沒有人否認,只是在它是什么時代上有一些的不同的看法,這是正常的。

另外,我覺得我們汝州古窯址的遺存太豐厚了,除了汝窯和北宋官窯之外,柴窯的問題也是一個大課題,古代汝州地區燒青瓷的這些窯業,燒高端青瓷的,汝窯遺址已經找到了,張公巷窯現在還在發掘當中,再有朱文立老師提出的文廟窯,文廟窯燒的天青釉瓷器真漂亮!太漂亮了!比汝窯不相上下。還有將臺窯,都燒天青釉瓷,還有風穴寺窯,也有天青釉瓷,再有魯山段店窯也燒天青釉瓷。這說明古籍上說“定州白瓷有芒不堪用,遂命汝州造青器”,汝州地區廣泛的這些民窯燒的青瓷都達到了一定的水平,而我剛才點的那些窯,水平更高,燒的更好,所以汝州燒造天青釉瓷器的文物保護和考古發掘還有很多的工作需要去做。

朱宇華觀點

2000年,我父親發現了張公巷窯遺址,從此以后,張公巷窯的保護就成為他繼續尋找古代窯址外的主要工作之一。父親是特別熱愛和執著于工作的人,自然而然地,他的工作也成為我們家庭生活的重要內容之一,寒暑不息,晴雨不休。

2000年至今,我們通過各種渠道,歸集、整理具有學術研究價值的北宋張公巷窯殘片,火照、匣缽等燒造用具。

于此同時,我隨父親一起致力于張公巷出土瓷片研究工作,力圖恢復失傳的張公巷北宋官窯燒造技藝。經過努力和不斷完善,我們可以自豪地宣布,我們完成了張公巷北宋官窯復燒研究工作。從胎、釉原材料到燒造工藝完全遵照歷史記載和出土實物證據。目前,我們有這個自信,無論是胎質、釉色、釉面質感或者胎釉斷面狀態,燒造過程,完全達到張公巷北宋官窯瓷的水平,實現古窯復燒工作。