編者按:

“史論”是對文化藝術(shù)理性認(rèn)知的把握與顯現(xiàn)。它通常是從歷史線性的維度,還有藝術(shù)本體及其相關(guān)的人文要素為切入,以感性為起點,以歸納、演繹和闡釋等的理性方式為手段,從而達到整合和了知文化藝術(shù)發(fā)展規(guī)律或特質(zhì)的目的。它是思維理念的明燈,借以外觀事象,內(nèi)化自我,進而實現(xiàn)人與文化藝術(shù)之間的默契與洞明。

本期“史論”欄目,和大家一起分享學(xué)者呂品田的文章。

美化生活的情懷——中國民間文化觀念影響下的審美情感態(tài)度

呂品田

生活,在庶民百姓的心目中,不單是追求物質(zhì)、滿足物欲的日常營生,還是一種觀照人生、寄托情懷的介質(zhì)。樸素的世俗生活以它載負(fù)、實證人生意義的時空存在,無邊而隨機地激發(fā)和喚起人們豐富的情感體驗。人們會在流動的每一種生活形質(zhì)上,發(fā)見精神的光輝和生命的色彩;人們也會賦予生活過程的每一個細節(jié)以神圣的意味和親切的情趣。庶民百姓對待生活的創(chuàng)造性的審美情懷,讓樸素的生活顯示出人文的美麗和有利于社會和諧發(fā)展的積極意義。

百姓對于民間生活就像植物對于土地那樣依賴和貼近,那樣熟悉和熱愛,而中國百姓的生活自古以來就深深地結(jié)緣于偉大的土地。一種緣自土地的樸素而自然的天質(zhì)彌散于中國民間特別是鄉(xiāng)間日常生活之中,也一直透入那些凡夫俗子的生命機體而在他們的心靈里扎根和升華。稻谷收獲后,人們不會忘記首先給司掌、照料土地的社祇和先祖獻上清香四溢的新米新面,讓他們和自己一塊享受豐收的喜悅;親人遠游他鄉(xiāng)時,家人總會塞上用紅紙裹著的一包灶土,讓他帶去鄉(xiāng)土的庇護和安身立命的土壤;人們知道在某個時節(jié)、用某種形式給獸蟲、牲畜、花草、樹木等等大自然的伙伴慶賀生日,而且他們樂意在自己過年時也給小豬、槐樹、石磨或馬車披紅掛彩……所有這些行為舉止都強烈地表露了中國老百姓那種帶有“土地”之天質(zhì)的情感,顯示了中國老百姓熱愛現(xiàn)實生活的鮮明情感態(tài)度。

眾所周知,情感是人對客觀現(xiàn)實與人的需要之間的某種關(guān)系的反映,即人對客觀事物是否符合自己的需要所作出的一種心理反應(yīng)。它表現(xiàn)為主體對待客體的一定的主觀態(tài)度,這種態(tài)度與人的利害有著密切的聯(lián)系。因此,只有那些與人的活動、需要、要求以至理想有關(guān)的對象,才能引起人的情感反應(yīng)。雖然情感并不是審美心理活動所獨有的,但它對于審美創(chuàng)造以至審美欣賞都有著特別重要的意義,且審美活動的一個顯著特點就是伴隨著鮮明的情感態(tài)度和強烈的情感體驗。審美情感主要是一種精神的愉悅,而不是宣泄物質(zhì)情欲的生理快感。因此審美中的情感活動,有別于一般日常生活中的情感活動。然而,因為情感態(tài)度密切關(guān)聯(lián)著人與對象的利害關(guān)系,關(guān)聯(lián)著人的需要和理想,現(xiàn)實中的審美情感便會因人的不同利害、不同需要和理想而表現(xiàn)出不同的傾向。

觀看中的美好和愉悅始終是民眾生活的調(diào)節(jié)要素

中國老百姓的審美情感與日常生活情感往往是相互交織、相互影響的。事實上,對庶民百姓來說,那些合目的性對象的感性形式所喚起的愉悅生活情感體驗與審美情感體驗的界限很難明確劃分。對他們來說,“美”和“善”幾乎同義,“善的”也就是“美的”。如果認(rèn)為這種傾向不過是一種準(zhǔn)審美情感態(tài)度的表現(xiàn)而予以輕視的話,那顯然是一種美學(xué)的偏見。其實,在現(xiàn)實生活中,百姓往往以審美情感態(tài)度來對待日常生活,他們往往能主動地從現(xiàn)實生活的感性形式中體悟出“美”、生發(fā)出“美的”感受來。或者說,他們總能把生活本身的內(nèi)容和形式能動地理解或改造為“美的”,以至更能夠創(chuàng)造性地從中獲得一種審美精神的愉悅,使得平常的生活充滿非凡的意義,使得自己不至于在不盡如人意的現(xiàn)實面前沮喪、消沉、頹廢或墮落。常聞一種或許有點夸張的說法:“老百姓個個都是藝術(shù)家!”。若以現(xiàn)代認(rèn)可的藝術(shù)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來衡量,此說自然難以成立,但論日常的審美敏感和把握現(xiàn)實的審美態(tài)度,老百姓卻表現(xiàn)得非常出色。他們在發(fā)現(xiàn)生活的審美價值方面有著特殊的敏感,在審美地對待生活以至由看似平常的事物尋求審美體驗方面有著獨到的能力。我們實在不該藐視這等事件的深刻意義——一位不得不出門勞動的普通母親,為了讓孩子安全地“拋錨”在炕上,會想到用紅布帶子一頭拴著孩子一頭拴著石獅子。這平凡的生活事件在母親的處理下頓時充滿審美意味,可以設(shè)想到,一個缺乏審美敏感和審美情趣的人是萬萬不會這樣處理事情的,她很可能只是像拴小毛驢一般把孩子拴在一塊普通的石頭上。

還可以列舉大量衣、食、住、行方面的實例來說明老百姓對待生活的審美情感態(tài)度。民間生活中許許多多用文字難以表述的審美現(xiàn)象,是每一位有過農(nóng)村生活經(jīng)驗的人都可能從中看到的。這里,我們著意要闡述的是:一種鮮明的審美情感態(tài)度何以普遍地在民間百姓那里表現(xiàn)出來,而且這種審美情感態(tài)度總是使主體將審美創(chuàng)造旨趣融會于現(xiàn)實生活需要的主題。

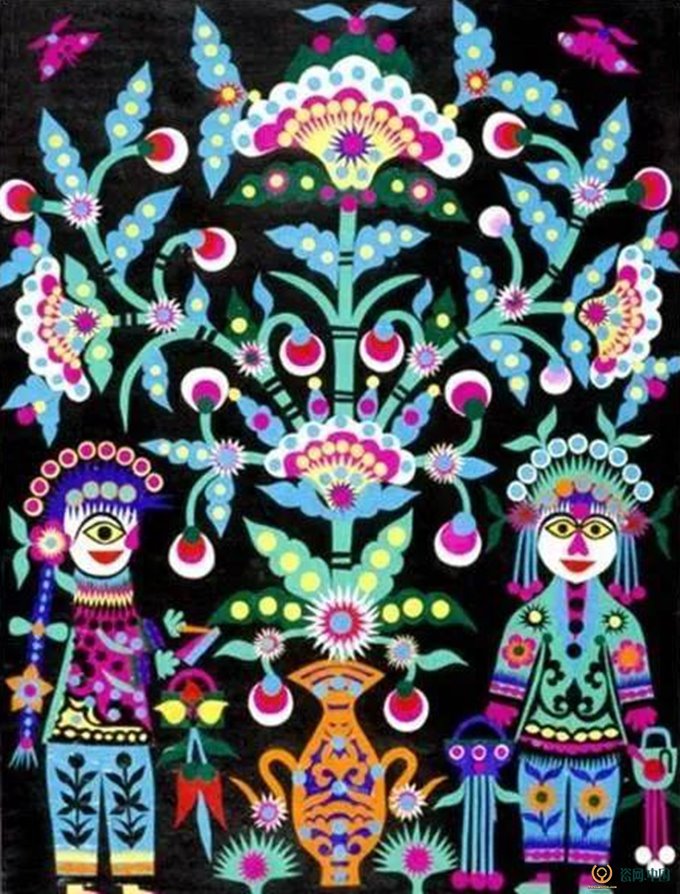

庫淑蘭剪紙作品為世人描繪著理想的生活愿景

這種原因當(dāng)然很容易被看作是現(xiàn)實生活實踐及其特定要求。在總體上或在最寬泛的意義上,這也的確可以構(gòu)成一種解釋。但這種解釋的籠統(tǒng)性有可能使我們的研究淪為教條的復(fù)述,以致漏失一個存在于智能和實踐之間的中介環(huán)節(jié)——事實上,它以理性和情感因素的歷史累積,構(gòu)成一種超時空地影響主體審美心理能力的酵母。我們所指的是民間文化觀念,因為它能夠跨越時空地傳播,使庶民百姓集結(jié)在一面共同的旗幟下,這面旗幟的口號是:能動地感受和創(chuàng)造生活!

可以從三個方面來看待民間文化觀念對老百姓審美情感態(tài)度的影響。

就反映人自身的現(xiàn)實需要和理想的內(nèi)涵方面來說,民間文化觀念可謂純粹的“心上之音”,它的本質(zhì)特性是人的主體性的充分表露。這種性質(zhì)的文化觀念,一開始就把主體的注意力和感受力引向了本己之心,敦促主體真誠地傾聽心靈的呼喚、尊重心性的要求。

受特定文化觀念的指引,民間百姓根本地立足在一種全面占有世界的要求和理想基礎(chǔ)上來對待世界。因此,他們不會也不可能擺脫心靈的主觀性,單在世界物質(zhì)實在性的單一向度上建立心理表象和理性知識,或者單為人際社會規(guī)定性的制約而泯滅生命之情。他們總是帶著強烈的主觀情感去感知世界,對客觀事物進行評價和選擇,并竭力按照自己的要求、意愿和理想,根據(jù)自己的興趣、好尚和習(xí)慣去從事某種活動。他們雖然沒有高深的學(xué)理,但自明“本于心”的那根“尺棒”和那棵“隨心草”,即如我們常常能從老百姓那里聽到的說法:“做耍貨沒有一定的尺棒,手就是尺棒,眼就是尺棒,想著怎樣好看就怎樣做”;“泥貨是隨心草”。 這樸素的自明便是深刻學(xué)理的直覺體悟,它所顯示的智慧與《莊子》所言“獨于天地精神往來,而不傲倪于萬物”和“任其性命之情”的自覺學(xué)理如出一轍。古代一些真正能夠站在“情”的立場上思考的哲人,顯然比迂腐的理學(xué)家們來得清醒明智,他們從實現(xiàn)“政治”的意義上,肯定了庶民百姓“求之于情”,“至情”而后“至性”的智慧和態(tài)度。袁宏道曾謂:“夫民之所好好之,民之所惡惡之,是以民之情為矩,安得不平?今人只從理上絜去,必至內(nèi)欺己心,外拂人情,如何得平?夫非理之為害也,不知理在情內(nèi),而欲拂情以為理,故去治彌遠。”

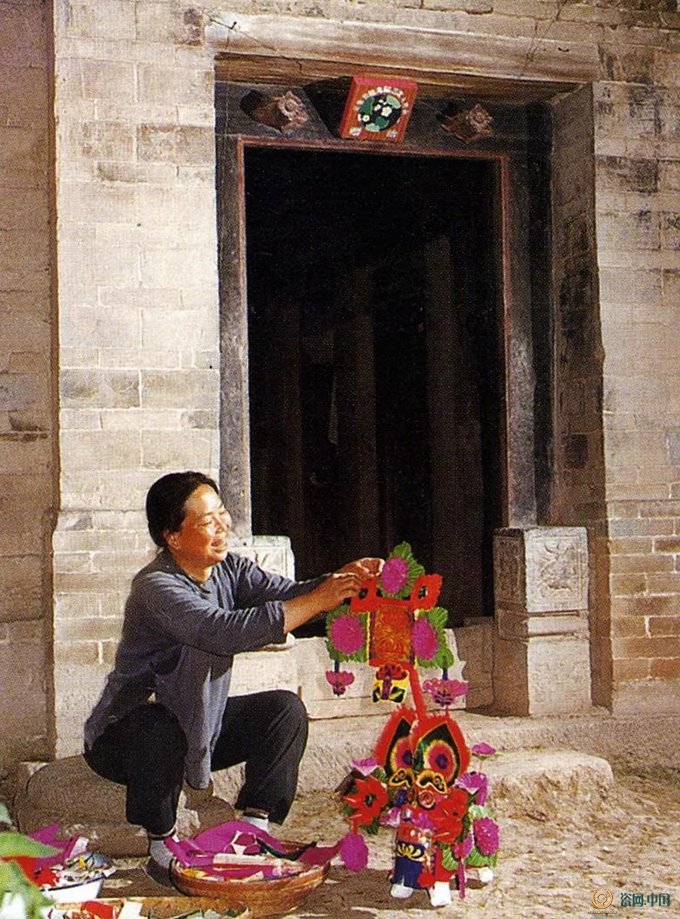

“乞巧”就是意圖獲取裝點生活的巧藝與智慧

作為社會化的主體意識系統(tǒng),民間文化觀念在漫長的生活實踐中已深深地內(nèi)化為一種普遍的社會心理,成為人們行為活動的內(nèi)在指針。庶民百姓因此不至于內(nèi)欺己心、外拂人情,而能秉“情”之矩尺丈量世界、權(quán)衡人生、營度生活。他們直率地說:“我的筆是隨心走的,稀奇百怪、五顏六色……畫畫為了好看,總要選‘趣’的畫。”這話表達了他們對待藝術(shù)創(chuàng)作的主觀態(tài)度,也表明他們對生活的審美表現(xiàn)總是和從情感、情趣上來把握現(xiàn)實對象的情感活動緊密聯(lián)系。文化觀念造就的目的意識和認(rèn)知模式,使老百姓習(xí)慣于從本己的心性要求和美好理想出發(fā),將認(rèn)識對象和自我的現(xiàn)實關(guān)系轉(zhuǎn)化為情感關(guān)系。正是這種原因,他們會覺得把雞腳板畫得像朵花比畫得真像雞腳板“好看”“有趣”;會認(rèn)為它“不比真的像,但是比真的好看得多”;會感到“畫畫的時候,自己心情也很愉快,有時一畫畫自己會笑出來,好像回到了童年時代。”在民間,激發(fā)藝術(shù)創(chuàng)造沖動與興趣的情感態(tài)度和情感體驗樸素而熱烈,它是推動民間審美創(chuàng)造活動普遍、持久開展的強大而直接的心理力量。

人們之所以帶著強烈的主觀情感去感知世界,滿懷熾熱的情感去創(chuàng)造藝術(shù)形象,也與民間文化觀念提供的世界觀和人生觀有關(guān)。

原始先民感知世界、從事造型活動的強烈情感態(tài)度,關(guān)聯(lián)著他們對世界的認(rèn)識。原始人在一種幻想和現(xiàn)實、主觀和客觀混同交織的心理狀態(tài)中,不自覺地也必然地會把自然的東西弄成一種心情的東西,這種感知心理狀態(tài)本身就伴隨著一定的情緒或情感。隨著人的錯覺、幻象或夢想在表象思維過程中被類比、比附為世界表象,或者被外推、投射為世界現(xiàn)象,生命一體化的原始世界觀由此產(chǎn)生。這種世界觀還不能自然地理解生命的樸素意義或世俗意義,其視野中的生命表象是一個個奇異怪詭、魔法無窮的神靈鬼怪,它們以超驗的力量占據(jù)著世界空間并點化了萬物的神圣性。充滿這些表象的原始人的心理世界,經(jīng)常處于復(fù)雜的情緒或情感狀態(tài),他們自然常用一種“心情”的眼光對待世界、對待生活。

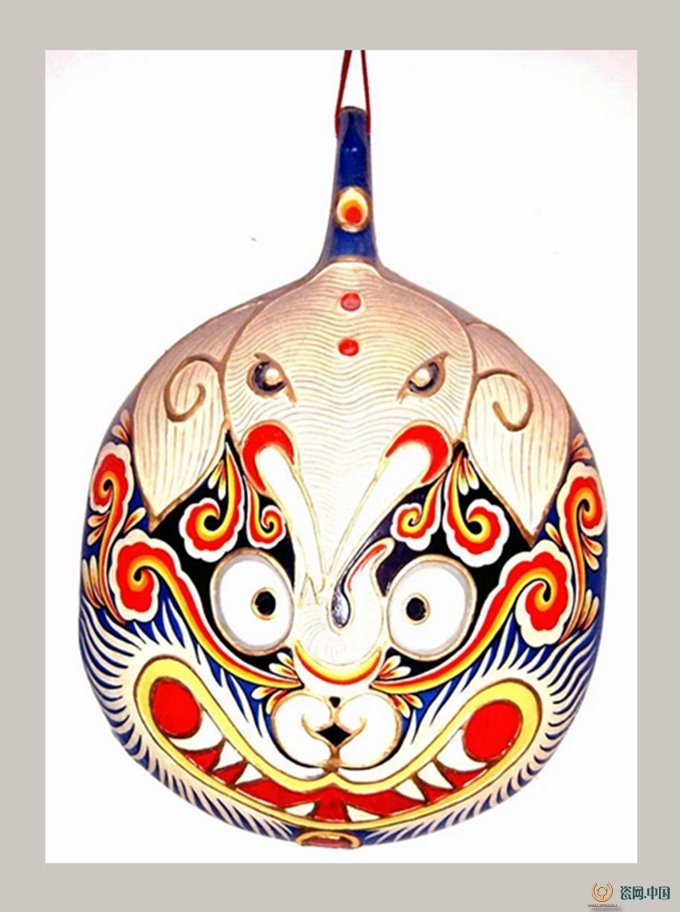

李繼友社火馬勺作品《象精》

民間文化觀念所包含的關(guān)于外部世界的認(rèn)識,最初源出于原始的世界觀。在漫長的流變過程中,文明因素的增進雖然不斷地削弱著其中的蒙昧成分,但是原始世界觀所造成的影響并未徹底消失。那些奇異詭秘、虛幻絢麗的原始表象或者保留在神話、傳說以及民俗習(xí)慣中,或者保留在人們朦朧依稀的潛意識的記憶中。總之,它們?nèi)越栉幕^念的傳承機制或多或少地殘存于民間社會意識系統(tǒng)。不管多么微弱,這些殘留的星火——它們曾經(jīng)是照亮洪荒時代的熊熊烈火——仍然可以點亮情感的油燈,帶給世間一個昏黃而暖意融融的氛圍。倘若肯定《山海經(jīng)》《聊齋志異》的神奇文字意象曾經(jīng)激活過一代代人的幻想和情感世界的話,那么,可以設(shè)想那些被認(rèn)為就生活在人們周圍的原始鬼怪神祇的激發(fā)力量是何等的強大。今天,仍有農(nóng)村大娘在樂滋滋地剪著她們的“魚精”、“蛤蟆精”或“妖精飛人”。史俊英大娘說:“飛人胖娃,娃是蛤蟆精、魚兒精。它想變蛤蟆,又想變魚,兩手在頭上舉燈高照,下面是坐蓮,古時人有翅膀。” 當(dāng)她們在生活世界中尋找“精”時,當(dāng)她們在藝術(shù)世界里塑造“精”時,那種心理情感波動的強度能夠等同于一般的審美情感體驗嗎?

誠然,神妖鬼怪之“精”畢竟是越來越少了。特別是當(dāng)工業(yè)技術(shù)縮小了世界空間之后,就像環(huán)境污染不容得那些可愛的自然成員——動物或植物——一般,缺乏靈性的思想也不斷地驅(qū)趕著那些本不應(yīng)該被人討厭的“精”。不過,生長“精”的土壤,并不是靠圍海造田、開山征地的力量一下就能改造完全的,至少可以說這是中國廣大鄉(xiāng)村的情形。所說的這種“土壤”指的并不是那種帶有保護性的物質(zhì)空間,而主要是具有再生之力的精神空間。這種精神空間最初也是原始先民用生命一體化的世界觀塑造的。很難說它會像它的創(chuàng)造者那樣成為歷史,或許,它還會成為原始人對于當(dāng)下以至未來人類文明的永恒惠賜——它的文化意義已見諸文化哲學(xué)的思考。

如果說,生命一體化的世界觀可以在哲學(xué)家那里表述為生命本體論的話,那么,這種世界認(rèn)識在老百姓那里卻以最樸素、最實在、最明快的情感態(tài)度表現(xiàn)出來。哲學(xué)家的理解會表現(xiàn)為“天人合一”的中國古代哲學(xué)觀念,而老百姓的看法則會表現(xiàn)為給小豬系紅頭繩或者用紅紙裹一方灶土這類溫情的俗常行為。不言而喻,一張紅紙,一根紅頭繩,所裹系的不只是某個小東西,而是整個世界和人生;所裹系的不僅是某種物質(zhì),而是一種偉大的精神和深刻的情感。在我們看來,其意義和價值不亞于莊子或海德格爾的沉思。中國老百姓的樸素信念,可沿“天人合一”哲學(xué)觀的思想邏輯來推演:既然人的生命和養(yǎng)料歸于天地的覆載化育,那么,同出于這種覆載化育的宇宙萬物,亦如人的生命那樣是有血有肉、有靈有情的;那么,在天地之間展開的生命萬物的運動過程及其具體細節(jié),亦如人的生命運動過程那樣是有價值有意義的。這種信念緣自情感體驗,體現(xiàn)著人的情感態(tài)度。中國老百姓便是用這種情感態(tài)度對待世界,用這種情感擁抱世俗生活的。天地人間的一切,物質(zhì)與精神、客體與主體、生活與審美,悄然無聲地溝通于這種情感狀態(tài)。這種狀態(tài)何嘗不是審美的?

民間文化觀念提供給庶民百姓的人生觀,是務(wù)實的、樂觀的、趨善的人生觀。這種人生觀的性質(zhì),是為始終以維持、發(fā)展人類生命存在的基本條件為思慮焦點和價值核心的有機需要觀念所決定的。本著他們的需要觀念,中國老百姓把對敬愛、尊重、理解、賢智、審美以及自我能力實現(xiàn)等等所謂高級需要的追求,統(tǒng)統(tǒng)疊合在對求生、趨利、避害基本需要的卑近凡俗的追求活動中。他們的人生滿足感,他們的人生幸福感以至他們的自我實現(xiàn)感,都是從日常生活的溫馨感、富足感和如意感中發(fā)散升華出來的。在老百姓看來,人丁興旺、壯健高壽、家鄰和睦、五谷豐登、囤積富裕、風(fēng)調(diào)雨順、居行常安等等都在是人生的美事,委實是“吉”,是“福”,是“喜”,是“如意”。一個人,一個家庭或一個家族,若能在這些方面顯示出能力,就有可能得到眾人和社會的敬慕和褒揚。人們亦以這些美好事物為目標(biāo),相互鼓舞,相互競力,相互敬讓,相互祝賀。

“大吉大利”是民眾對美之更進一步的精神訴求

在這種人生觀和需要觀念的影響和促動下,人們滿懷生活的熱情,以各種方式來追求需要的滿足。民間美術(shù)創(chuàng)造活動便是人們在不盡人意的現(xiàn)實遭遇面前,用以保持樂觀剛健之心態(tài)而采取的一種替代性滿足需要的方式。它們的主題大都圍繞著日常生活的基本要求,而且,它們大都是為著滿足自我或親朋好友的精神需要。因此,從自我切身需要出發(fā),圍繞現(xiàn)實生活主題,在溫情脈脈的人倫基礎(chǔ)而非冷漠的交換基礎(chǔ)上展開的民間美術(shù)創(chuàng)作活動,自始至終地伴隨著熾熱而真摯的情感。從事民間美術(shù)創(chuàng)作主要是寄托自我對美好生活的希望,展示自我對人生未來的理想,表現(xiàn)自我切實的需要意向。藝術(shù)主題與生活主題、審美意識內(nèi)涵與功利意識內(nèi)涵的統(tǒng)一,使老百姓能夠在造型活動中集聚生活的熱情、匯合生活的情趣,從而形成甚于專業(yè)藝術(shù)家的主觀情感態(tài)度,產(chǎn)生甚于一般藝術(shù)創(chuàng)作活動的強烈情感體驗。

此外,從民間文化觀念的結(jié)構(gòu)特性來說,反映民間社會成員內(nèi)心意愿的求生、趨利、避害觀念本身就含有濃烈的情感因素。這些觀念并不是人們通常所理解的邏輯概念形式的思想,而是情感化了的思想,它們包含著主體從內(nèi)在要求出發(fā)去認(rèn)識外部世界所不可避免的感情色彩。這些觀念之所以能在民間構(gòu)成一種導(dǎo)向藝術(shù)實踐、激發(fā)和支配人的創(chuàng)造行為的積極力量,正在于它們是一種理在情中、情理交融的情感化了的思想。因此,在民間美術(shù)創(chuàng)作中,觀念的表現(xiàn)也就是情感的表現(xiàn)。

正因為老百姓的審美情感是與日常生活的情感相互交織、相互影響甚至混同統(tǒng)一的;正因為老百姓對待造型活動的情感態(tài)度是高度主觀的,伴隨的情感活動是熱烈奔放的,所以民間美術(shù)才總是充滿濃厚感情色彩、富有強烈生命節(jié)奏和生命流動感的。強烈的情感沖動狀態(tài),使他們不拘囿于形式規(guī)范和經(jīng)營法度去作刻意的雕琢,而往往是大刀闊斧、恣肆縱橫、一氣呵成。這種創(chuàng)作狀態(tài)造成民間美術(shù)形式結(jié)構(gòu)的天成之趣,具有剛健質(zhì)樸、粗獷豪放、簡約明快、渾厚自然、熱烈絢麗、親切溫潤的感性品質(zhì)。

在民間美術(shù)創(chuàng)作活動中,想象和情感活動活躍地交織并交互作用。情感是激發(fā)想象的力量,它使想象增添了浪漫的色彩;想象亦激發(fā)著情感,它使情感體驗更為強烈和深刻。而促成這兩種心理活動活躍地交互作用的關(guān)鍵因素也是民間文化觀念。

妝了彩的泥塑才更悅目和神氣

注釋

1.轉(zhuǎn)引自葉又新《山東民間玩具二題》,載《美術(shù)》1982年第10期。所謂“耍貨”、“泥貨”,是為兒童制作的玩具。

2.袁宏道《德山麈談》。

3.轉(zhuǎn)引自曹金英《金山農(nóng)民畫家談創(chuàng)作》,載《美術(shù)》1982年第8期。

4.轉(zhuǎn)引自靳之林《抓髻娃娃》,第34頁,中國社會科學(xué)出版社1989年版。

(原文發(fā)表于《民藝》雜志2018年第三期 本帖編輯 | 張西昌)

作者簡介

呂品田,中國藝術(shù)研究院研究員、博士研究生導(dǎo)師、國務(wù)院學(xué)科評議組成員。文化名家暨“四個一批”人才,國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作專家委員會委員,傳統(tǒng)村落保護和發(fā)展專家委員會委員,中國美術(shù)家協(xié)會理事及理論委員會副主任,中國民間文藝家協(xié)會理事、中國工藝美術(shù)學(xué)會民間工藝美術(shù)專業(yè)委員會主任。

曾任中國藝術(shù)研究院常務(wù)副院長兼研究生院院長、《美術(shù)觀察》主編、中國工藝美術(shù)館館長、中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心副主任等職。

長期從事美術(shù)理論研究和創(chuàng)作實踐。出版了《中國民間美術(shù)觀念》《中國民間美術(shù)全集·玩具卷》和《社火卷》《中國傳統(tǒng)工藝》《現(xiàn)代構(gòu)形藝術(shù)——新手工藝術(shù)與中國當(dāng)代創(chuàng)作》《新生代藝術(shù):漫游的存在》《中國當(dāng)代油畫精神景觀:回憶與忘卻》《民間燈彩》《東方美術(shù)欣賞》《自由空間的向往——西方現(xiàn)代雕塑》《動手有功》等著作。