唐宋以降,貯酒用長瓶。

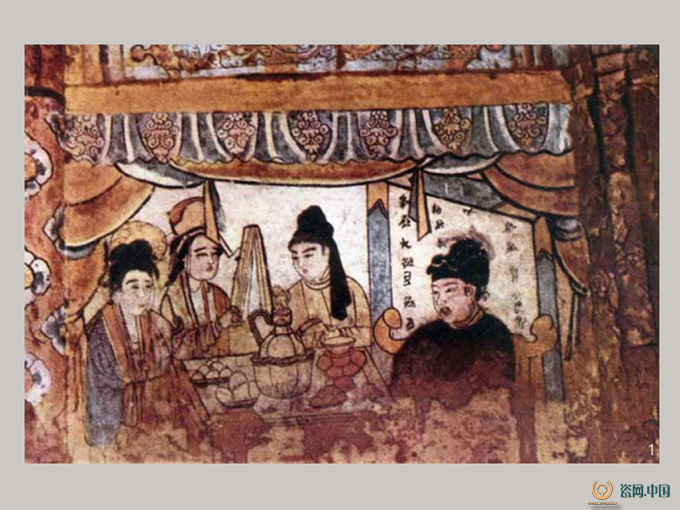

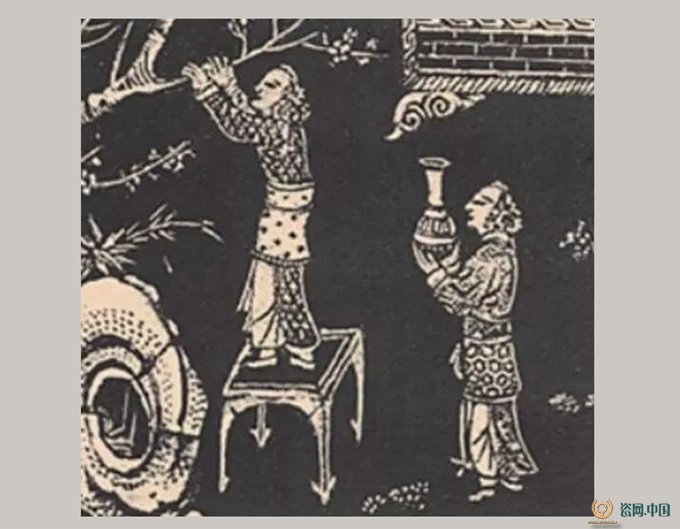

此物初見于陜西三原唐貞觀五年(631 年)李壽墓石槨內壁的線刻畫中。長瓶也叫經瓶,常出現在宋墓壁畫“開芳宴”的桌前。

1.白沙宋墓 M2 西南壁壁畫

民初許之衡在《飲流齋說瓷》一書中,將長瓶稱為“梅瓶”,言其口徑之小僅與梅之瘦骨相稱。雖然許氏又說,這類名稱皆“市人象形臆造”;但盡管是臆造、是誤解、是無根之游談,這個名稱卻叫開了。實際上,長瓶本是酒瓶,瓶上的題字亦足為證。上海博物館所藏長瓶有題“醉鄉酒海”的,還有題“清沽美酒”的。

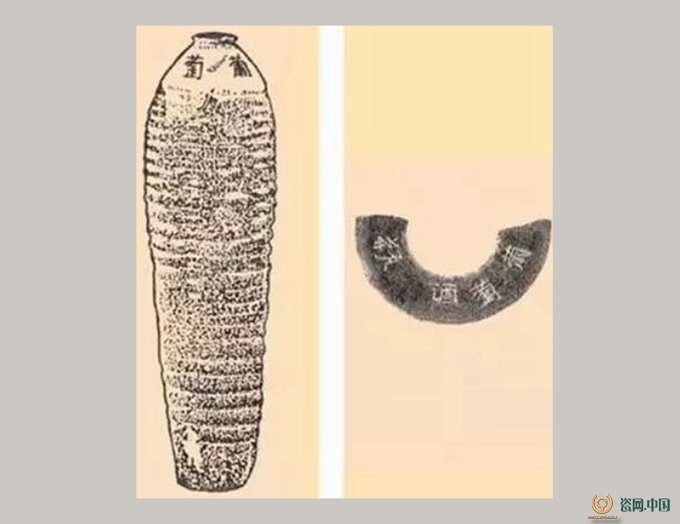

“ 醉鄉酒海”長瓶“ 清沽美酒”長瓶(以上二器均為上海博物館藏品)

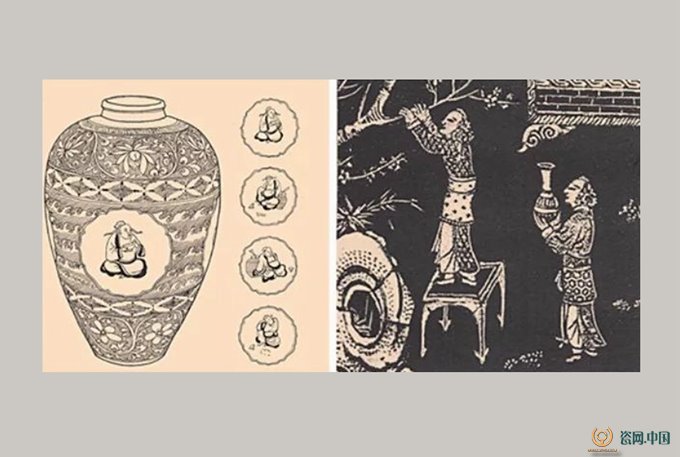

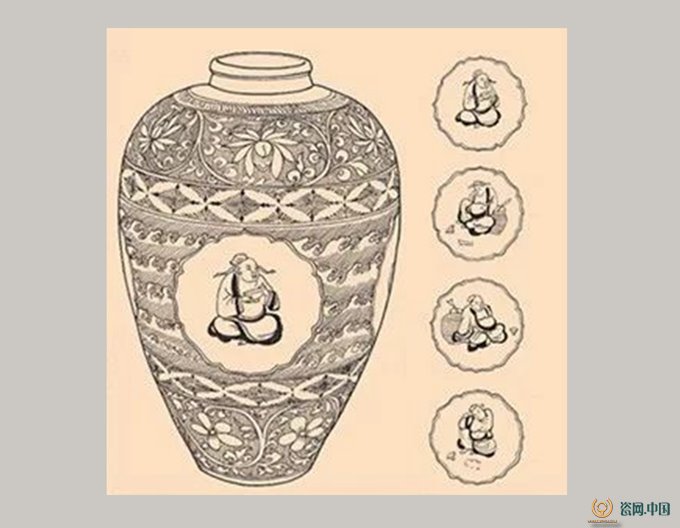

安徽六安出土的長瓶上有“內酒”二字。錦州博物館所藏者書“三杯和萬事,一醉解千愁”。西安曲江池出土者題有“風吹十里透瓶香”詩句。廣東佛山瀾石鎮宋墓出土長瓶的四個開光內,繪出飲酒者從舉杯品嘗到酩酊大醉的過程,更將其用途作出了形象化的說明。

酒人物紋長瓶,廣東佛山出土

山東鄒縣明·朱檀墓出土的長瓶里盛的也是酒。而宋元人在書齋中插梅花則多用膽瓶。如王十朋《元賓贈紅梅數枝》詩中所說“膽瓶分贈兩三枝”,楊萬里詩中所說“膽樣銀瓶玉樣梅,北枝折得未全開”;以之與韓淲“詩案自應留筆研,書窗誰不對梅瓶”之句相比照,則后一處所稱“梅瓶”,指的就是插了梅花的花瓶或膽瓶。明·袁宏道《瓶史》說:“書齋插花,瓶宜短小。”他認為膽瓶、紙槌瓶、鵝頸瓶等之“形制減小者,方入清供”。在明代螺鈿漆奩蓋上的“折梅圖”及青陽子《九九消寒瓶梅圖》中之所見,這時插梅花用的仍是花瓶和膽瓶,絕非被一些人稱為梅瓶的長瓶。

明螺鈿三撞漆奩蓋上的折梅圖

至于葡萄酒,漢通西域后才傳入我國。漢·張衡《七辯》中提到過“玄酒白醴,葡萄竹葉”。在唐代,葡萄酒已廣為人知。這時涼州是葡萄酒的主要產區。王翰《涼州詞》中開篇就說“葡萄美酒夜光杯”。但今山西一帶卻有后來居上之勢。《新唐書·地理志》稱太原土貢有葡萄酒。在我國北方民族建立的遼、金、元各朝中,葡萄酒更為流行。遼寧法庫葉茂臺遼墓主室中有木桌,桌下的瓷瓶中封貯紅色液體,經檢驗即葡萄酒。《馬可波羅游記》說:“從太原府出發,一路南下,約三十里處,出現成片的葡萄園和釀酒作坊。”《元史·世祖本紀》說,至元二十八年(1291 年)“宮城中建葡萄酒室”。這時連官方都在進行葡萄酒的釀造了。內蒙古烏蘭察布盟土城子出土的元代黑釉長瓶,刻有“葡萄酒瓶”四字。直接標明了它是貯葡萄酒的專用之器。

元代黑釉長瓶,肩部刻“葡萄酒瓶”四字 內蒙古烏蘭察布盟察右前旗土城子出土

由于酒醪中酒精濃度達到20% 以后,酵母菌就不再發酵,因此釀造酒的酒精含量一般在18% 左右。但經過蒸餾提純,酒精含量可達60% 以上。

蒸餾酒到元代才從西方傳來,當時的人說得很明白。如勿思慧《飲膳正要》(1330年)說:“用好酒蒸熬取露成阿剌吉。”許有壬(卒于1364年)《至正集》說:“世以水火鼎煉酒取露,氣烈而清,秋空沆瀣不過也。其法出西域,由尚方達貴家,今汗漫天下矣。譯曰阿剌吉云。”由元入明的葉子奇在《草木子》中說:“法酒,用器燒酒之精液取之,名曰哈剌基。酒極烈,其清如水,蓋酒露也。……此皆元朝之法酒,古無有也。”此說在明代亦無異議。李時珍《本草綱目》說:“燒酒非古法也,自元時始創其法。”明末清初方以智的《物理小識》中也說“燒酒元時始創其法,名阿剌吉”。

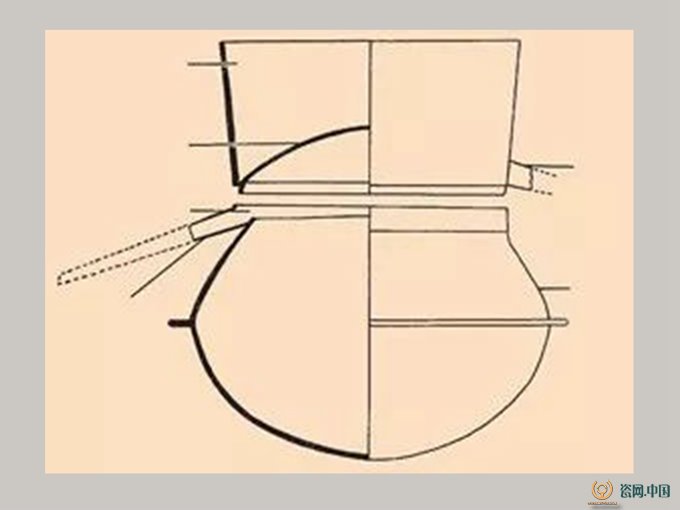

這些知識界的精英們談論的是當時或近世之事,而且眾口一詞,是不能忽視其權威性的。阿剌吉或哈剌基(亦作軋賴機、阿里乞、阿浪氣)為阿拉伯語‘araq 的對音。因為它的酒度高,早期的記載中甚至說它“大熱,有大毒”(《飲膳正要》);“哈剌吉尤毒人”(《析津志》);“飲之則令人透液而死”(《草木子》)。反映出當人們飲用這種烈性酒之初,還不很習慣,還存在著一些思想障礙。但也有人以河北承德市青龍縣西山嘴出土的一套青銅蒸酒器為據,認為它是金代的,從而提出宋、金時我國已有蒸餾酒之說。可是與此器同出的還有一件飾花草紋的滴水瓦,其圖案與北京西直門內后英房胡同元代居住址發現的同類瓦件頗相似;故蒸酒器也應是元代的。因此這一發現仍無以動搖元代始有蒸餾酒的成說。

我國的這種酒是用糧食酒醪蒸餾的,萃取了釀造糧食酒的歷程中獲得的那些可人的成分,在世界上獨樹一幟。與用葡萄酒醪蒸餾的白蘭地、用甘蔗酒醪蒸餾的朗姆酒的風味各殊。

元代的青銅蒸酒器,河北青龍出土

烈性酒在我國行世后,喝低度酒就顯得不夠勁、不盡興了。當前已是蒸餾酒的天下,依香型分類,有醬香型、濃香型、清香型、鳳香型、兼香型、馥郁香型等,各擅其勝。而佳釀之所以為眾口稱道,除了其選料、曲種、水質乃至釀造工藝、勾兌技術、儲存方式等諸因素外,往往還具有得天獨厚的條件。如若干老窖中之芳香的窯泥,富含復雜的微生物群落,就不是他處容易得到的。2005年,一塊宜賓明代老窯的窯泥還成為中國國家博物館的藏品。名酒或峻拔勁爽,或醇正甘洌,或軟滑綿厚,或狠酷辛烈,空杯留香,回味無窮。其中有些微妙的口感頗難言傳,更無法用化學分析的方法一一指證。個別現代酒家或將其產品的源頭遠溯漢唐,但彼時尚無蒸餾酒,攀親無處投靠,也就難以為酒史所認可了。(以上內容選自中華書局《中國古代物質文化》公眾號:古逸英華 作者:孫機,孫機,文物專家,考古學家。)