摘要:北方地區出土先秦時期原始瓷器,無論平底器還是圈足器,在平底的一側或圈足端均存在生燒現象,這種生燒特征是在戰國大型支燒具出現之前、斜坡狀龍窯中著地燒造所特有的現象。龍窯是南方地區起源并獨具特色的窯爐形態,自夏商時期開始出現,一直延續到近現代,而北方地區在北朝晚期至隋唐時期始用饅頭窯燒造高溫瓷器。因此從裝燒工藝與南北方窯爐形態的差別來看,北方地區出土的先秦時期原始瓷應該是南方龍窯爐燒造的產物。

關于原始瓷的南北產地問題,無論是從傳統考古學研究還是借助現代科技手段進行科技考古研究,直至目前仍無定論。隨著21世紀以來一系列原始瓷窯址的發掘,先秦時期原始瓷的裝燒工藝已日漸清晰,由于南北方瓷窯址窯爐與結構等的差異,從裝燒工藝的角度對北方出土的原始瓷產地進行判斷是大致可行的,因此,本文主要通過對南方地區原始瓷窯址的裝燒工藝進行總結,再與北方地區出土原始瓷留下的裝燒痕跡進行對比,以期解決北方出土先秦時期原始瓷的產地問題。

一、研究簡史

北方地區出土的先秦時期原始瓷產地問題,在20世紀50年代即成為學術界重點關注課題,其研究方法有兩種:一是運用傳統考古類型學方法,二是借助現代科技手段的檢測分析。無論何種方法,均產生了兩種觀點:“北方說”與“南方說”。

“北方說”學者以安金槐為代表,他認為,從器形上看,商代鄭州商城、盤龍城與吳城遺址出土的原始瓷雖然有共性,但差別較大;同時在鄭州商代遺址、洛陽西周遺址中均出土有未施釉的“原始素燒瓷尊”、燒裂的原始青瓷廢品殘片、小型明器殘片等,表明它們是在遺址附近燒制的。以上情況說明各地出土的商代與西周時期原始瓷器應是在當地燒制的[1]。張劍、孫新民支持這一觀點[2]。

1959~1975年,安徽屯溪西郊先后清理了8座土墩墓,出土了大量器型豐富的原始瓷器,時至今日這批器物依然是南方地區最重要的原始瓷材料之一。通過器形、制作、胎釉特征的對比,夏鼐認為它們與張家坡出土原始瓷非常接近[3]。以此為基礎,有學者通過對北方地區出土商代原始瓷和印紋陶種類、器形、胎釉、紋飾等的系統整理,認為與北方地區原有的青銅器、白陶、灰陶、紅陶基本特征完全不同,而與以江西為中心出土的商代印紋陶和原始瓷十分接近,因此其產地可能是以江西為中心的南方地區[4]。

黎海超等學者通過對早、中商時期南北方各地出土原始瓷與印紋硬陶的綜合研究,認為黃河流域出土的印紋硬陶和原始瓷器在南方地區的盤龍城以及吳城、池湖、萬年肖家山、送嫁山等遺址中均可找到對應器物。早、中商時期黃河流域出土的印紋硬陶和原始瓷器可能來源于吳城、池湖等多個地點。晚商時期黃河流域殷墟遺址出土的印紋硬陶和原始瓷器中,一類形制特殊的硬陶瓿和硬陶器蓋來源于長江中游地區的對門山—費家河類遺存;原始瓷尊和豆與浙北南山窯址出土的原始瓷器一致。因此晚商時期,黃河流域出土的印紋硬陶和原始瓷器來源發生了一些變化,但依然源于長江中游、下游的多個地點[5]。這是對“南方說”的再次認可。

除了考古學上的證據外,原始瓷產地“南方說”還得到現代科技的支持。通過利用中子活化分析[6]、電感耦合等離子體發射光譜分析[7]、感耦等離子體質譜法分析[8]等多種技術手段對張家坡等地出土的原始瓷進行成分分析后,周仁等學者認為北方地區出土的原始瓷產地應該在南方地區[9]。陳鐵梅進一步將商代原始瓷的產地縮小到吳城及其鄰近地區,但不排除其它地區輸入吳城技術進行燒造的可能性[10]。

這樣,從考古學與科技檢測兩方面,北方地區出土原始瓷產于南方地區的觀點為學術界廣泛接受。

然而,進入2000年以后,中國科學技術大學王昌燧、朱劍等從微量元素的測試角度,認為至少北方地區出土的部分原始瓷產地應該在北方[11]。朱劍認為,吳城遺址出土的原始瓷形態及化學元素特征與北方和江浙地區出土的原始瓷都相距甚遠,表明我國南方地區原始瓷面貌也是非常復雜的,原始瓷的發生與發展也存在著較大的差異。北方地區出土的原始瓷與南方地區出土的原始瓷在微量元素組合特征上的差異較大,不僅反映出原始瓷原料來源完全不同,也說明北方原始瓷就是當地燒造的,因此商代原始瓷產地并不統一,而是具有多元性。這說明至少在商代,我國原始瓷的產地應該是多元的[12]。

后來朱劍等人又引進了陶瓷巖相學分析原始瓷與印紋硬陶的產地問題,“分析結果表明,南方原始瓷(江西吳城、江西角山、浙江黃梅山)胎料中的石英顆粒,其大小和分布相似……而北方各地原始瓷的原料不僅和南方不同,且彼此之間也各不相同。分析結果指出,北方各地原始瓷原料均含有‘異源’的大顆粒石英。其中,山東大辛莊原始瓷明顯含有顆粒較大的砂粒(直徑大于250微米),河南小雙橋原始瓷原料也含有直徑200微米左右的砂粒,而河南洛陽的原始瓷原料則含有直徑100微米左右的砂粒。雖然本工作尚不能判定北方原始瓷原料中的‘異源’石英砂粒是天然混入還是人工添加,但是可以肯定的是,北方原始瓷的制瓷原料和南方明顯不同,它們不可能是同一地區生產”[13]。這實際上是利用不同的科學研究手段,再次強度了北方出土原始瓷為北方生產的觀點。

此外,在“中華文明探源工程”的支持下,上海硅酸鹽研究所的魯曉珂等人對二里頭遺址部分白陶、印紋硬陶和原始瓷殘片進行了化學組成、燒成溫度、晶相組成和顯微結構等實驗,得到了一些較為有意義的結果。其中在化學組成上,實驗所測量的4件原始瓷和1件印紋硬陶胎的化學組成可以分為兩類:第一類,有2件原始瓷樣品,與二里頭遺址中出土的白陶胎相近,其氧化鋁含量(22%左右)相對較高,并且胎較厚;第二類,2件原始瓷樣品和1件印紋硬陶樣品,其二氧化硅含量(73%左右)相對較高,并且胎體較薄,表面都存在印紋,有斜方格紋、回字紋(或云雷紋)、方格紋等。此外,在對釉的測試過程中發現,二里頭遺址原始瓷釉層的成分不均勻,特別是不同部位的氧化鈣含量差別較大,在5~9%之間,屬于鈣釉。醬色釉樣品中氧化鐵含量較高(5.28%),屬于富鐵釉類型,并且釉中都含有一定量的氧化錳和氧化磷,也屬于灰釉。從釉的組成特征來看,它們存在富鈣的青釉和富鐵的醬釉兩種類型,與目前所發現的早期原始瓷釉的一般組成特征相符。二里頭遺址出土的原始瓷與印紋硬陶這兩種不同的胎料組成有可能暗示二里頭遺址的原始瓷存在多種來源:“分析的與灰色白陶胎相近的原始瓷是否是在白陶基礎上生產的,目前還不能下定論,但至少它們組成上關系較密切,在此拋磚引玉,以便討論”,“二里頭遺址原始瓷和印紋硬陶胎料組成存在兩種類型,一類具有南方瓷石的高硅低鋁特征,另一類與二里頭遺址泛灰色的白陶關系較為密切,這為探討二里頭遺址原始瓷的來源提供了一些依據”[14]。這是首次提出二里頭遺址出土的原始瓷與印紋硬陶可能同時來自于南、北方的可能性。

二、從南方先秦時期原始瓷窯址看原始瓷的裝燒工藝

南方地區經過正式發掘的先秦時期原始瓷窯址有浙江湖州瓢山夏代窯址、南山商代窯址、福建武夷山竹林坑西周早期窯址、浙江德清火燒山西周晚期至春秋時期窯址、亭子橋戰國窯址、長山戰國窯址等,基本貫穿從夏商至戰國時期的各個階段[15]。

1. 瓢山夏代窯址

瓢山窯址發現1條窯爐,雖遭嚴重破壞,窯尾不存,仍保留部分火膛、兩側壁,可以確定是龍窯,這是目前已知最早燒造瓷器的窯爐[16](圖一)。殘長4.2、西頭上坡處寬2.9、東頭下坡處寬2.2米,坡度22°。火膛與窯室之間低緩坡過渡,不見垂直的斷坎,窯室底部呈紅褐色,明顯為人工用較粗顆粒、帶有砂性的土鋪墊而成,比較松軟。裝燒方法上,部分原始瓷器物底部粘結有大塊的砂結塊,明顯是從窯爐底部粘結上來,未發現窯具,因此推定器物直接置于窯床上燒造。許多器物,無論是圈足器還是平底器,底或足端一側有明顯的生燒,呈土黃色(圖三)。這是由于斜坡狀的龍窯放置器物時朝上坡的一側必須插入窯底砂土才能平穩所造成。

2. 南山商代窯址

南山窯址共揭露3條窯爐,均修建在小山緩坡上,平面呈長條形,主體包括火門、火膛與窯床等幾部分,屬富有南方地區特色的龍窯窯爐[17](圖二)。

Y3保存最好。斜長7.1、最寬處2.2米,坡度15°~21°。火膛位于窯床前端中部,縱向(與窯爐同向)長方形,后端與窯床相接位置急收,但未形成斷坎。窯床底部為不平的青灰色燒結面,不平處使用較粗顆粒、帶有砂性的土鋪墊而成,墊土比較松軟,其中在窯尾處墊得比較厚以使坡度增大。

Y2的保存狀況及結構與Y3基本一至。Y1保存狀況不佳,僅存一個紅燒土燒結面,窯底面等均已破壞。但該燒結面較厚而平整,明顯是經過人工平整鋪設而成,且較Y2的底部墊土更厚、更平整。

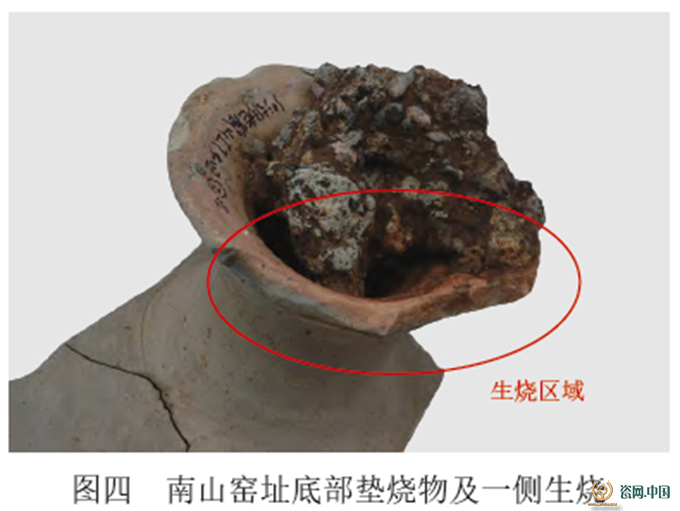

南山窯址的3條窯爐均呈斜坡狀,要將器物放置平穩,至少需要以下兩種不同的放置方式:第一種是Y3這種鋪設土層較少、甚至基巖暴露無遺的較硬窯底,器物必須在朝向下坡的一側支墊才能平穩,從考古出土原始瓷標本來看,這一時期的襯墊物并不是十分嚴格,既有用大塊的窯渣的,也有用較粗的砂粒的;第二種,是直接放置在窯底,朝上的一側插入鋪墊的土層中,使用這種裝燒方式的有Y3窯床后段鋪設土層的部位以及Y2與Y1整體窯爐,南山窯址許多豆的豆柄圈足底端一側呈月牙形生燒,就是此種裝燒方式所造成的(圖四)。

3. 竹林坑西周窯址

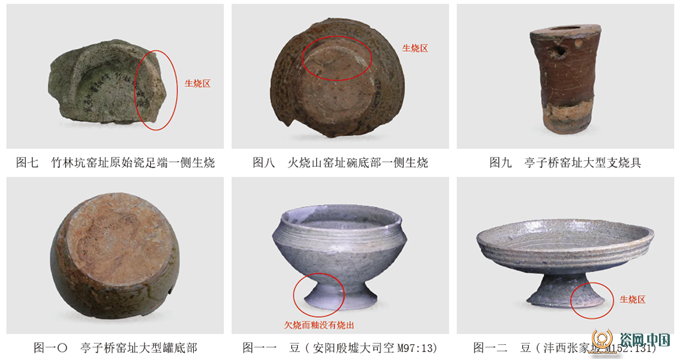

武夷山先秦時期原始瓷窯址均為西周早期,其中竹林坑一號窯址經過發掘[18]。清理窯爐1條,屬洞穴斜坡式龍窯,分火膛、火道、窯室三部分。火膛與窯室之間有較高的斷坎,窯室斜長5.2米,坡度約20°,燒結層較厚。窯室尾部兩側各有一個煙道,呈斜坡狀通向地表,后部則直接呈斜坡狀通向窯尾工作面,未見煙囪或其他排煙設施。火道坡度約13°,窯室中段窯底坡度約18°,窯室后段晚期窯底坡度23°,早期窯底坡度約26°(圖五)。產品主要是各種器形的原始瓷豆,從殘存完整的豆柄來看,亦常見足端一側生燒的現象(圖七)。

4. 火燒山西周晚期至春秋時期窯址

德清火燒山原始青瓷窯址位于德清縣武康鎮龍山村,是一處西周晚期至春秋晚期燒造原始青瓷的古窯遺址[19]。發掘揭露窯爐3條,均遭破壞,僅保留窯床的窯尾部分,坡度約16°,底部均鋪呈灰黑色的細砂層。燒造技術上,未發現支燒具,部分器物底部粘有極厚的砂層,當為直接將器物置于窯床上,原始瓷器物底部一側生燒的情況十分明顯(圖八)。

5. 亭子橋戰國原始瓷窯址

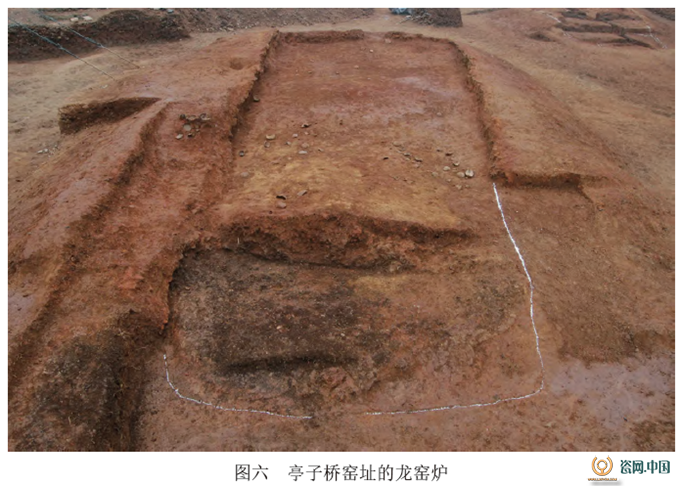

原始瓷窯爐發展到戰國時期,已比較成熟,德清亭子橋戰國時期原始瓷窯址共揭露窯爐3處7條,結構基本相同,均為斜坡狀龍窯。其中保存較好的Y2斜長8.7、寬3.32~3.54米,窯底斜平,坡度不一,以中段最大,達17°,窯床底部鋪細砂,厚8厘米左右。火膛位于窯床前端,低于窯床36厘米,平面基本呈長方形(圖六)。[20]

這一時期在裝燒上開始使用大量的支燒具,多呈筒形(圖九)或上小下大的喇叭形。一些器物使用特殊的支燒具,如三足器使用帶三孔的覆盤形支燒具,句鑃使用帶方孔的筒形支燒具等。由此帶來了原始瓷質量的巨大飛躍,尤其是重點燒造的大型禮樂類器物,通常通體燒造火候均勻,而基本不見底部一側或整個底部生燒并粘結大量粗砂粒的現象(圖一〇)。然而一些小型的、碗盤類的日用器上,仍舊使用直接放置于窯爐底部的裝燒方式,并且普遍多件疊燒,因此其底部通常或整體生燒而朝向上坡的一側更嚴重,或僅朝向上坡的一側生燒。

長山戰國時期原始瓷窯址位于亭子橋窯址東面不遠,窯爐結構、裝燒工藝、產品面貌與亭子橋窯址基本一致。

通過對夏商至戰國時期南方地區已發掘原始瓷窯址的梳理,可以確定這一時期裝燒工藝的基本特征:均使用斜坡狀的龍窯燒造,在戰國大型的支燒具出現之前,為了在斜坡上將器物放置平穩,一般是在窯底鋪砂土或細砂,器物朝向上坡的底部通常插入砂土或細砂中。由于這一時期僅由火膛提供火力,沒有投柴孔、窯門等火膛移位技術,因此朝向火膛的下坡溫度較高,而朝向上坡、背向火膛的溫度較底,尤其是插入砂土中的足端,通常形成生燒現象。而這種足端生燒現象,是戰國大型支燒具出現之前斜坡狀龍窯中最具特征的裝燒痕跡。進入戰國以后,由于大型支燒具的應用,尤其是在高等級禮樂器上的使用,這種器物足端一側生燒的現象基本不見,通體燒造均勻。

三、北方地區出土先秦時期原始瓷裝燒工藝分析

2018年11月,位于杭州的南宋官窯博物館,舉辦了一次時至目前展品最多、來源最豐富的原始瓷與印紋硬陶大展,除了浙江地區出土的大量原始瓷與印紋硬陶器外,來自于河南、山西、陜西、湖北、山東諸省的眾多先秦時期原始瓷與印紋硬陶集中亮相,包括偃師二里頭遺址、鄭州商城遺址、安陽殷墟大司空村墓地與婦好墓、黃陂盤龍城遺址、北趙晉侯墓地、灃西張家坡墓地、鹿邑長子口墓、平頂山應國墓地、藤州前掌大墓地、湖北葉家山墓地、翼城大河口墓地等,基本涵蓋了北方地區或與中原文化密切相關、出土原始瓷與印紋硬陶最重要的先秦時期遺址與墓地,其中共有原始瓷器42件[21]。

這42件原始瓷中,豆19件,占絕大多數;尊15件,其中大口短頸折肩尊11件、長頸喇叭口圓腹尊2件、魚婁形尊1件;罐7件,其中大口圓腹小平底的大型罐3件、小口圓腹帶圈足的小型罐4件;簋形器1件。

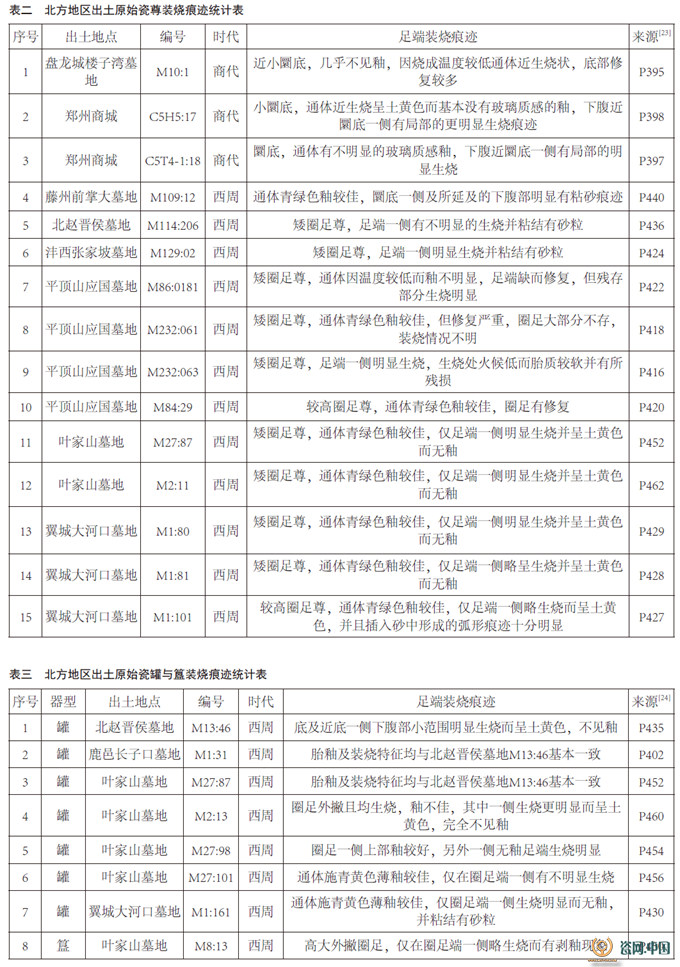

由于裝燒工藝的痕跡主要保存在底部,這42件器物的底部特征見表一至表三。

從以上42件原始瓷來看,除5件豆與1件尊因底部不完整而不能確定其裝燒痕跡之外,其余36件器物,無論是圈足器還是圜底器,足端一側均存在著生燒的情況:有的生燒明顯而整個圈足釉不佳,一側足端生燒更明顯;有的包括圈足在內均燒造較佳而僅一側足端略呈生燒的土黃色;還有的介于兩者之間,一側生燒無釉,另外一側釉較好。這種復雜性的出現與這一時期窯爐技術的不穩定和窯溫有較大起伏情況是吻合的(圖一一~一八)。

四、北方地區出土先秦時期原始瓷產地分析

從以上42件原始瓷中能明確裝燒痕跡的36件器物來看,均存在著足端一側生燒的情況,這種裝燒痕跡與南方戰國時期支燒具出現之前斜坡狀龍窯中燒造的器物足端痕跡完全一致,因此可能明確北方出土的原始瓷器均是在斜坡狀的龍窯中燒造而成的。

而目前的龍窯均發現在南方地區,最早出現于夏商時期,包括燒造原始瓷的浙江瓢山窯址、南山窯址以及福建燒造硬陶與著黑陶的貓耳弄山窯址,由此可以確定,龍窯的出現是伴隨著原始瓷與硬陶等高溫陶瓷器的出現而出現的,兩者之間具有緊密的聯系。并且在浙江地區,從夏商時期開始,經兩周、秦漢六朝,直至唐宋時期,這一龍窯燒造技術有一個完整的發展演變與成熟過程,至少可以說浙江地區是龍窯最重要的起源與成熟地區,龍窯技術是南方地區最具有特色的窯業技術。

北方地區燒造高溫陶瓷器的窯爐遲至北朝晚期至隋唐時期才出現,并且從目前公布的資料來看,均是饅頭形或馬蹄形的窯爐。如安陽戚家莊發掘的兩座隋唐時期窯爐,Y2為燒造瓷器的窯爐,半地穴式,由窯道、火門(包括灰道口)、火膛、窯室和排煙設施五大部分組成。窯道北接火門,呈長方形豎坑,前半底部為坡形,后半底部平坦。火門北接火膛,長方形,上部微拱,門頂部與火膛上弧形坡頂下沿相接。火膛南接火門,北接窯室,近似三角形。東西橫寬2.1、南北長0.8米。火膛底部距窯床面高0.65米,拱形頂,底部平坦,表層為青灰色燒結面。窯室南接火膛,近似方形,南北長2.07、東西寬2.18米。窯床呈方形,表面經火燒烤后呈青灰色燒結面,厚0.02米,其下紅燒土厚0.08米。再下為生土。煙道直通后面的煙室,煙室呈橢圓形直筒狀[25]。這種窯爐底部不鋪砂,不傾斜,器物直接放置于窯床上,不會出現一側生燒及粘砂的現象。

因此從南、北方地區的高溫陶瓷器燒造的窯爐技術傳統與北方地區出土的先秦時期原始瓷裝燒痕跡來看,基本可以確定北方地區出土的原始瓷是由南方地區燒造的。

另外,這種足端一側生燒的情況在南方戰國之前的遺址或墓葬中出土的原始瓷與印紋硬陶上亦普遍存在(圖一九),而非北方地區出土原始瓷與南方窯址中原始瓷產品上獨有。

下面再簡單討論一下安金槐與孫新民所提出的作為原始瓷北方產地說的最主要證據:生燒與變形情況。

實際上這種生燒與變形器物在南方的遺址與墓葬中廣泛存在,尤其在夏商時期的遺址與墓葬中,比例非常高:龍游寺底袁M18商代墓葬中出土的印紋硬陶幾乎每件都嚴重變形(圖二〇);湖州下菰城夏商時期城址中出土的原始瓷與印紋硬陶生燒的比例亦相當高(圖二一)。北方墓葬中出土的生燒原始瓷亦非鄭州商城所獨有,平頂山應國墓地出土的一件原始瓷大口折肩尊(M86:0181)完全生燒而沒有釉[26]。

原始瓷是伴隨著環太湖地區自良渚文化復雜社會崩潰之后,在馬橋文化時期社會再復雜化進程的出現而出現,從整個先秦時期的原始瓷窯業發展過程來看,其幾次發展高峰均伴隨著社會復雜化程度的不斷提高,尤其是進入戰國的越國時期,達到了本地區先秦時期文化發展的最高水平,與此相應的是原始瓷發展亦進入了最鼎盛時期。而北方地區先秦時期的原始瓷均出土于高等級的墓葬中,尤其是西周時期,凡出土原始瓷的墓葬,都是隨葬大量青銅器的高等級墓葬。因此先秦時期的原始瓷,無論是在南方還是北方地區,都是社會身份與地位的重要象征物。這說明原始瓷(包括印紋硬陶)在當時的技術條件下無疑是一種重大的發明,而在技術初創的夏商時期,變形與生燒比例相當高,但此類器物因其較低溫陶器的巨大技術進步及其稀缺性而被當成正品使用,隨著兩周時期燒造技術的提升與改進,生燒與變形的比例逐步降低,無論南、北方的墓葬還是遺址中出土此類器物的比例也隨之降低。

從以上窯業發展的進程、原始瓷的地位與意義諸方面,說明鄭州商城中出土的這種生燒與變形原始瓷器,并非是窯址中丟棄的廢品,而是作為正品使用的器物。孫新民作為窯址證據的鄭州小雙橋遺址出土、下腹部有窯粘的尊,雖然出土時完全破碎,但拼對后幾乎完全不缺,這在窯址中是非常罕見的,因此這件器物并非是窯址中的廢品,而是作為正品出現在使用地的[27]。

因此,從目前的考古出土材料來看,北方地區出土先秦時期原始瓷產地“北方說”的證據是不充分的。