北宋元祐七年(1092),甌江的整治使龍泉窯的銷(xiāo)售半徑和銷(xiāo)售對(duì)象人群急劇擴(kuò)大,龍泉窯得到迅猛發(fā)展,產(chǎn)品不僅上供宮廷,而且在北宋時(shí)期便已展開(kāi)外銷(xiāo),但其外銷(xiāo)產(chǎn)品與內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品并無(wú)區(qū)別。從元代開(kāi)始,龍泉窯開(kāi)始有意識(shí)地根據(jù)海外不同地區(qū)人們的生活偏好和民俗習(xí)慣來(lái)生產(chǎn)瓷器,向海外市場(chǎng)進(jìn)行全方位的輸出,圣杯嶼沉船是龍泉窯在元代外銷(xiāo)盛況的歷史例證。

每件商品除了生產(chǎn)和消費(fèi)兩端,還有一個(gè)重要的中間環(huán)節(jié)——流通。古代社會(huì),商品在生產(chǎn)地向消費(fèi)地的運(yùn)輸過(guò)程中,特別是海運(yùn)外銷(xiāo)途中,因?yàn)楹r環(huán)境的不確定性,很可能會(huì)發(fā)生意外而致商品連同船體一起折“楫”沉沙,因此才有了我們今天的水下考古。圣杯嶼水下沉船遺址位于福建省漳州市圣杯嶼海域,是古代海上絲綢之路南洋航線(xiàn)和東洋航線(xiàn)的交匯處。沉船發(fā)現(xiàn)于2014年,2021年第三次調(diào)查勘探采集到瓷器標(biāo)本近700件,均為元代龍泉窯產(chǎn)品,2022年由國(guó)家文物局考古研究中心與福建省考古研究院聯(lián)合發(fā)掘,出水遺物包括碗、盞、盤(pán)、洗、高足杯、香爐以及龍紋大盤(pán)和雙魚(yú)洗等。

龍泉窯是中國(guó)歷史上生產(chǎn)規(guī)模最大的著名窯場(chǎng),也是海上絲綢之路中國(guó)對(duì)外輸出產(chǎn)品及窯業(yè)技術(shù)最多的古代窯場(chǎng)。尤其是元代,龍泉窯青瓷大量行銷(xiāo)海外,促進(jìn)了中外文化的交流,對(duì)世界文明產(chǎn)生過(guò)深遠(yuǎn)的影響。數(shù)十年來(lái),在陶瓷之路經(jīng)過(guò)的航路上發(fā)現(xiàn)多艘裝載了不少龍泉青瓷的古代沉船,而且以元代為主。從這些外銷(xiāo)途中沉入海底的不幸歷史事件中,也可窺見(jiàn)龍泉窯曾經(jīng)“梯航萬(wàn)國(guó)”的輝煌。而龍泉窯之所以能夠在宋元時(shí)期從一個(gè)產(chǎn)品只供應(yīng)周邊地區(qū)的地方小窯,迅速發(fā)展成一個(gè)窯場(chǎng)眾多、遍布以整個(gè)甌江流域?yàn)橹行牡凝嫶蟾G區(qū),除了得益于自身優(yōu)越的自然條件及制瓷技術(shù)不斷提高外,其在海上貿(mào)易發(fā)展中的深度介入,也是一個(gè)重要因素。福建漳州圣杯嶼沉船是龍泉窯在元代海洋貿(mào)易高峰時(shí)期行銷(xiāo)海外盛況的歷史例證。

一 元代龍泉窯外銷(xiāo)的社會(huì)背景

龍泉窯唐代即已開(kāi)始生產(chǎn),但因居于浙南高山的自然環(huán)境,交通不便,故一直處于就地銷(xiāo)售的小規(guī)模生產(chǎn)狀態(tài)。宋元祐七年(1092),龍泉知縣邱括率先集資治灘,百姓捐資踴躍,各縣不愿落后,紛紛仿效,“畢合百六十有五灘,龍泉居其半,縉云亦五之一。凡昔所難,盡成安流,舟晝夜行,無(wú)復(fù)激射覆溺之虞”。

隨著交通運(yùn)輸條件的改善,其產(chǎn)品順甌江而下,直達(dá)溫州,使龍泉窯突破了原有的生產(chǎn)狀態(tài),銷(xiāo)售半徑迅速擴(kuò)大,銷(xiāo)售對(duì)象也從國(guó)內(nèi)向海外延伸,在東亞的朝鮮半島、日本及東南亞的菲律賓、蘇門(mén)答臘北部、泰國(guó)的班薩拉恩攀等地都有龍泉窯產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)。

宋室南遷以后,國(guó)土日蹙而養(yǎng)兵日多,龐大的開(kāi)支迫使南宋政權(quán)不得不在經(jīng)濟(jì)上更為倚重海上貿(mào)易,南宋初就在溫州設(shè)立市舶機(jī)構(gòu)。從南宋后期開(kāi)始,龍泉窯產(chǎn)品的對(duì)外輸出已經(jīng)突破原有的東亞和東南亞地區(qū),開(kāi)始銷(xiāo)往中東和非洲的環(huán)印度洋區(qū)域。但直到此時(shí),龍泉窯仍沒(méi)有專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)針對(duì)海外市場(chǎng)的外銷(xiāo)瓷,其外銷(xiāo)產(chǎn)品與內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品相差無(wú)幾。

一直到元代,龍泉窯才真正全方位地拉開(kāi)了外銷(xiāo)序幕。該時(shí)期雖數(shù)次禁商泛海,但每次海禁持續(xù)時(shí)間都不長(zhǎng)。總體看來(lái),元朝政府推行了鼓勵(lì)海外貿(mào)易的政策。元立國(guó)不久,即于至元十四年(1277)在泉州設(shè)立元朝第一個(gè)市舶司;第二年又在慶元(明州)設(shè)立了提舉慶元市舶使司;緊接著在上海、澉浦、廣州、溫州、杭州等增設(shè)了市舶司。凡設(shè)市舶司之地,皆為海商聚集之處,是海內(nèi)外船只往來(lái)的集中之處。

元朝前期的海外貿(mào)易主要采取的是官方組織的“官本船”制度,《元史》有記:“官自具船、給本,選人入番,貿(mào)易諸貨。其所獲之息,以十分為率,官取其七,所易人得其三。”蒙古人在入統(tǒng)中原之前曾三次西征,在與“回回人”的接觸中,頗知通商之利,所以主動(dòng)對(duì)外發(fā)展貿(mào)易的程度遠(yuǎn)勝宋代,利好出口貿(mào)易的政策相繼出臺(tái),如至元三十年(1293)“市舶則法”規(guī)定推行泉州市舶司的成例,加征船舶稅三十抽一,并且確定了“雙抽”“單抽”之制,即蕃貨的抽解率兩倍于土貨,以保護(hù)和扶植土貨的出口。從上述市舶司的設(shè)立情況看,元朝的市舶司多位于浙江地區(qū),這應(yīng)與龍泉窯產(chǎn)品的外銷(xiāo)有著某種聯(lián)系。

到至治三年(1323),元政府開(kāi)始頒布大規(guī)模開(kāi)放私人海外貿(mào)易政策,以“聽(tīng)海商貿(mào)易,歸征其稅”。相對(duì)于“官本船”的官方相對(duì)統(tǒng)一裝備,私商的航行設(shè)施很難都能得到足夠保障,以致沉船等意外事故明顯增多,韓國(guó)新安沉船、福建平潭大練島沉船、小練島東礁村沉船、泉州后渚港沉船、福清東壁島沉船、龍海半洋礁二號(hào)沉船、漳浦沙洲島沉船、漳州圣杯嶼沉船、印度尼西亞海域玉龍?zhí)柍链龋瑧?yīng)都是這一政策下的產(chǎn)物。當(dāng)然,這些私商并不局限于元人,包括海內(nèi)外商人。所發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)期的沉船中,龍泉窯青瓷是最為重要的船貨。例如韓國(guó)新安沉船發(fā)現(xiàn)于1976年,出水文物共計(jì)22040件,其中龍泉窯青瓷就有12377件,占總數(shù)的60%,且質(zhì)量上乘。而大練島沉船、小練島沉船和圣杯嶼沉船則幾乎裝滿(mǎn)了龍泉青瓷。

這些“土貨”龍泉窯青瓷中,主要是日常用器,以碗盤(pán)為主。也有一些是有意識(shí)地根據(jù)海外不同地區(qū)人們的生活習(xí)慣和偏好來(lái)生產(chǎn)定制的瓷器,就是說(shuō)需求方可能在造型、裝飾紋樣等方面提出規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),訂購(gòu)所需瓷器。如在新安沉船和大練島沉船中發(fā)現(xiàn)的小口罐,主要流行于東南亞地區(qū);形體碩大的盤(pán)、碗,主要行銷(xiāo)到中東地區(qū)等。從普通的內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品中選擇部分器物進(jìn)行外銷(xiāo)到根據(jù)海外商家要求定制器物,當(dāng)然會(huì)獲得更大的利潤(rùn),同時(shí)生產(chǎn)者也要承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn),所以這也是海上貿(mào)易發(fā)展的一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變階段。

二 圣杯嶼沉船出水的龍泉青瓷

圣杯嶼沉船遺址中發(fā)現(xiàn)的龍泉窯瓷器符合元代產(chǎn)品的基本特征,雖然數(shù)量不少,但品種不多,以碗盤(pán)為主,同一規(guī)格器物數(shù)量較多。出水器物從造型到裝飾紋樣,再到裝燒工藝,幾乎完全一致,而且多為日常用器,質(zhì)量普通。產(chǎn)品裝飾以印花為主,許多器物疊燒,追求批量生產(chǎn),適合大規(guī)模銷(xiāo)售特點(diǎn)。

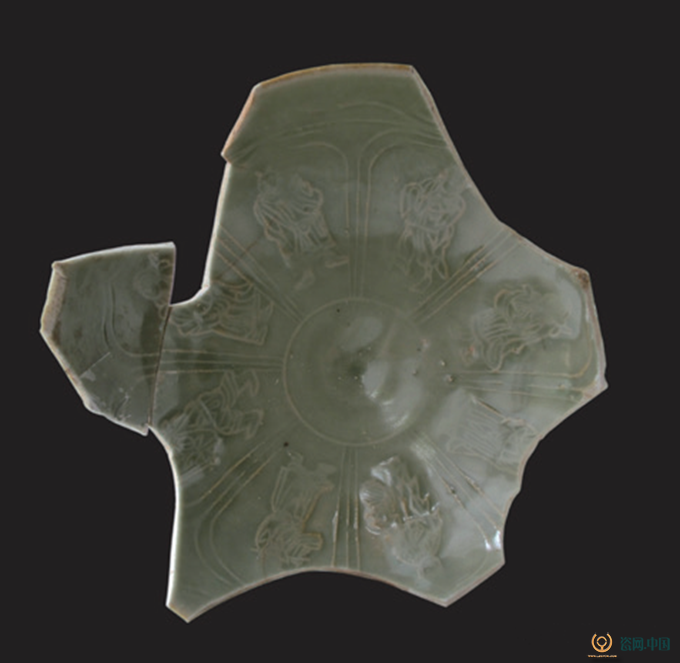

在發(fā)現(xiàn)的這些遺物中,有諸多器物與差不多同時(shí)的新安沉船、大練島沉船等相近。這些產(chǎn)品中,盤(pán)和碗是發(fā)現(xiàn)最多的品種。碗盤(pán)內(nèi)壁和內(nèi)底一般均飾有紋樣,主要為印花工藝。印花是元代龍泉窯運(yùn)用最廣泛的裝飾手法。由于印花既具有與刻劃花類(lèi)似的裝飾效果,且工藝簡(jiǎn)單,工效高,適合批量生產(chǎn),符合規(guī)模生產(chǎn)的要求,故在大宗產(chǎn)品的生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。一些原來(lái)采用刻劃花裝飾的地方,大多被印花所替代。印花以陽(yáng)紋為主,如在碗的內(nèi)腹印有折枝花卉,內(nèi)底則為團(tuán)花〔圖一〕。除了印花,貼花也是常見(jiàn)的工藝,這種工藝是從模印中脫胎而來(lái)的,在印模上壓制出帶有花紋的泥片,裝貼在器物表面,呈現(xiàn)出比印花更凸現(xiàn)的浮雕般裝飾效果。貼花的題材也是豐富多彩,主要裝飾在碗盤(pán)的內(nèi)底。雙魚(yú)洗多見(jiàn)寬沿、外壁刻蓮瓣,內(nèi)底貼或模印雙魚(yú)紋。這類(lèi)洗在宋代就已出現(xiàn),但并不流行,其魚(yú)紋多為刻飾。元代雙魚(yú)洗以貼花多見(jiàn),因此被后人認(rèn)為是元代龍泉窯的典型器形。還有一種貼塑龍紋大盤(pán),器形口徑闊大、折沿、斜弧腹、臥足,盤(pán)內(nèi)心貼塑模印龍紋并于內(nèi)壁刻劃卷草紋一周,足端留有墊燒痕跡。盤(pán)、洗類(lèi)器物中大型器類(lèi)足端無(wú)釉〔圖二〕,小型器類(lèi)足端和外底多未施釉〔圖三〕。此類(lèi)大盤(pán)除圣杯嶼船外,新安船也有較多發(fā)現(xiàn)〔圖四〕,且曾廣泛地發(fā)現(xiàn)于東南亞、中亞、西亞、北非等海外地區(qū),如阿力麻里古城遺址中發(fā)現(xiàn)的龍、鳳紋瓷盤(pán)被發(fā)掘者判斷為贈(zèng)予西域的賞賚賜物,蘇門(mén)答臘、爪哇海、埃及福斯塔特等地發(fā)現(xiàn)的龍紋殘片及西亞托普卡比皇宮博物館所藏珍品等,是元代主流盤(pán)型,非常具有時(shí)代特征。而此類(lèi)底足形態(tài)極少見(jiàn)于龍泉東區(qū)同式大盤(pán),應(yīng)是龍泉南區(qū)的產(chǎn)品,東區(qū)產(chǎn)品普遍采用便于制作的圈足作為器底。

〔圖一〕 龍泉窯印花碗殘片 漳州圣杯嶼沉船出水

〔圖二〕 龍泉窯折沿盤(pán)殘片 漳州圣杯嶼沉船出水

〔圖三〕 龍泉窯折沿洗 漳州圣杯嶼沉船出水

〔圖四〕 龍泉窯折沿貼花龍紋盤(pán) 韓國(guó)新安沉船出水

紋飾特別是印貼紋飾的逐漸推廣和蔓延,與元代龍泉窯從薄胎厚釉漸次向厚胎薄釉的過(guò)渡有關(guān),恰似一對(duì)孿生姊妹,兩者異軌同步。顯然,薄胎不適宜印、貼和分段銜接,厚釉只會(huì)使裝飾紋樣變得模糊不清。所以當(dāng)元代龍泉窯從南宋的厚釉、以釉取勝,轉(zhuǎn)變到裝飾工藝的盛行,其施釉方式,也必須做出相應(yīng)的改變。元早期的龍泉窯尚延續(xù)了南宋的風(fēng)格,較少裝飾,故釉較厚,有一些裝飾,也主要是刻劃;至元中晚期大量應(yīng)用印花工藝時(shí)發(fā)生了較大的變化,因?yàn)橛月院瘢砸话闫浼y飾多為陽(yáng)文,以使紋飾清晰體現(xiàn);待到窯工們意識(shí)到陽(yáng)文紋飾也未必能很好的使圖案清晰體現(xiàn)時(shí),就開(kāi)始使用貼花工藝,使主題紋樣整個(gè)凸起于器表,甚至后來(lái)干脆使用露胎貼花工藝,如新安沉船中發(fā)現(xiàn)的露胎貼花盤(pán)等,其目的都是為了使裝飾紋樣能清晰體現(xiàn)。而釉也是為了適應(yīng)這個(gè)需要,一再減薄,并且力求透明,變成了厚胎薄釉。認(rèn)識(shí)了這一點(diǎn),就不難理解處于龍泉窯鼎盛時(shí)期的元代,其制瓷工藝上的這種演變,以及這種演變對(duì)產(chǎn)品的影響,也就更能把握演變過(guò)程中各時(shí)期產(chǎn)品變化的脈絡(luò)。

高足杯也是圣杯嶼沉船中出水較多的器物,杯身多作敞口,垂腹,高足,有的在杯外腹飾數(shù)道旋紋,類(lèi)似五線(xiàn)譜,有的飾八吉祥圖案。當(dāng)然,這種五線(xiàn)譜圖案亦常常出現(xiàn)在碗的外腹,有一些往往有固定的組合紋樣,除口沿處的五線(xiàn)譜狀條帶〔圖五〕和脛部單線(xiàn)或雙線(xiàn)的刻花蓮瓣外,往往在外壁的中間位置飾旋紋一道。除了圣杯嶼沉船,新安沉船〔圖六〕、大練島沉船等都有發(fā)現(xiàn),此類(lèi)紋樣在龍泉東區(qū)的安福、安仁口、源口及麗水保定等窯址中都有發(fā)現(xiàn),年代主要為元代中晚期。

〔圖五〕 龍泉窯 “五線(xiàn)譜” 紋碗 漳州圣杯嶼沉船出水

〔圖六〕 龍泉窯 “五線(xiàn)譜” 紋高足杯 韓國(guó)新安沉船出水

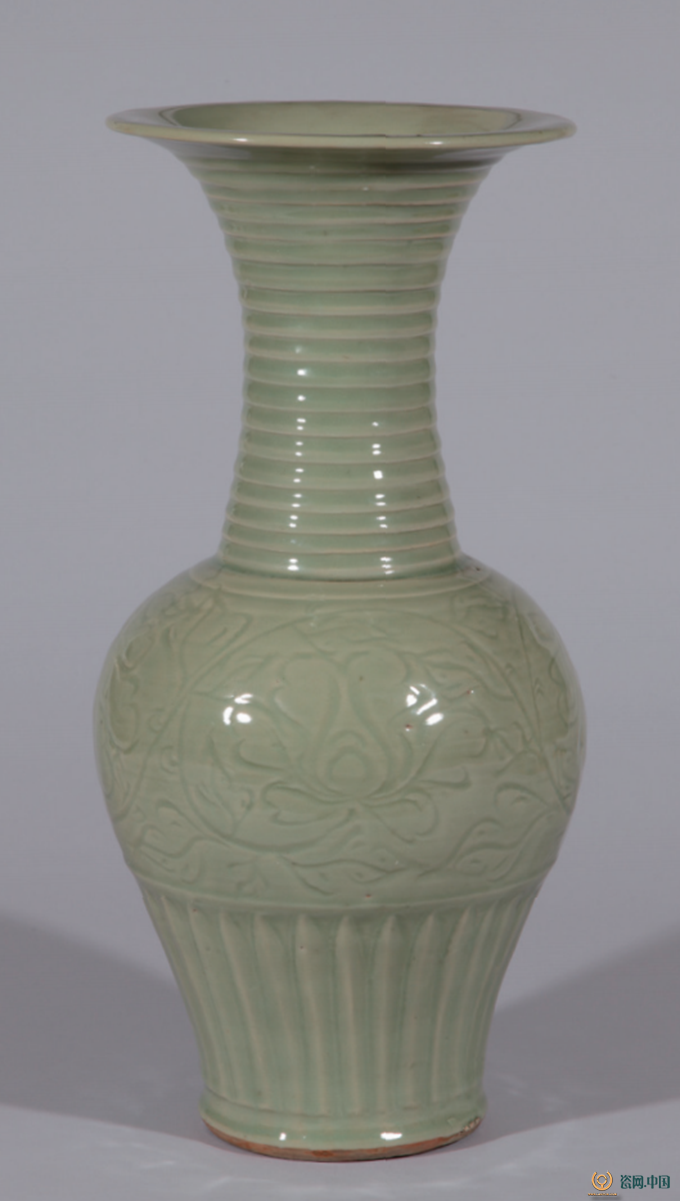

盡管圣杯嶼沉船遺物與新安、大練島等船有較多相同的船貨,但幾者之間的差異也是非常明顯的,如在新安沉船和大練島沉船遺址中發(fā)現(xiàn)的元代龍泉窯較為典型的器物諸如荷葉蓋罐、小口罐、鳳尾瓶等,在圣杯嶼遺址中并未出現(xiàn)。荷葉蓋罐這種器形大小各異,規(guī)格豐富,較大的荷葉蓋罐在成型后將底部挖空,然后填以比挖空略大的、向外微凸的餅狀胚,再以釉接燒制而成。而那種小口罐,普遍呈小口、豐肩、鼓腹、平底略?xún)?nèi)凹、肩附兩圓系,多為模印上下兩段,胎銜接成型,腹中部有一道明顯的接痕,器身布滿(mǎn)凸線(xiàn)印紋,或素面無(wú)紋,此種器物在境內(nèi)的遺址和墓葬中并不多見(jiàn),卻在海外遺址和沉船中常可見(jiàn)到,應(yīng)主要為外銷(xiāo)用瓷〔圖七〕,如新安、大練島、玉龍?zhí)柕瘸链z址,或流布于海外——如菲律賓、印尼、新加坡、柬埔寨等東南亞區(qū)域及距離更遠(yuǎn)的西亞、東非地區(qū)。這種小口罐應(yīng)是盛裝揮發(fā)性較大的物料。宋張世南《游宦紀(jì)聞》有記:“永嘉之柑,為天下冠??以箋香或降真香作片,錫為小甑,實(shí)花一重,香骨一重,常使花多于香。竅甑之傍,以泄汗液,以器貯之。畢,則徹甑去花,以液漬香,明日再蒸。凡三四易,花暴干,置磁器中密封,其香最佳。”這種小口罐之功用是否即是以器貯之密封的瓷器,尚需深入探討,但這種小口罐以往主要發(fā)現(xiàn)于東南亞地區(qū),日本并無(wú)相關(guān)出土情況的披露,那么在新安船上被發(fā)現(xiàn),是否意味著此類(lèi)容器可能是船員所用,抑或此船的目的地可能并非單一的日本,有將東南亞列入船貨的聯(lián)運(yùn)目的地的可能。鳳尾瓶器形呈喇叭口、長(zhǎng)頸、鼓腹、斂足微外撇狀,器身及底普遍多段分制,并按頸部、腹部、脛部三部分分段裝飾。新安船出水大瓶即為成熟形制〔圖八〕,按主體紋樣的差異可分為模印貼花與刻劃花兩類(lèi),暗合多數(shù)學(xué)者認(rèn)為船貨生產(chǎn)時(shí)間為元中期的判斷。前者又與英國(guó)大維德基金會(huì)藏龍泉窯“泰定四年(1327)”銘牡丹紋大瓶風(fēng)格一致。

〔圖七〕 龍泉窯雙系小口罐 韓國(guó)新安沉船出水

〔圖八〕 龍泉窯鳳尾瓶 韓國(guó)新安沉船出水

在圣杯嶼沉船遺物中另出現(xiàn)外底刮釉澀圈托燒特征的器物,胎質(zhì)相對(duì)較為精細(xì),釉色多為較純正的青色,釉層仍較薄,與明代產(chǎn)品燒成工藝類(lèi)似,但其澀圈離足壁較近,而澀圈寬度較窄,與明代的澀圈較寬,距足壁略遠(yuǎn)有一些差別。還有一類(lèi)是將器物的內(nèi)底釉刮去一圓餅狀,以疊燒工藝制成〔圖九〕,相應(yīng)的外底及足端無(wú)釉〔圖十〕。

〔圖九〕 澀餅狀疊燒工藝 漳州圣杯嶼沉船出水

〔圖十〕 底足無(wú)釉工藝 漳州圣杯嶼沉船出水

故圣杯嶼沉船與新安、大練島等沉船遺物比較,有一些共同的特征:從器物來(lái)看,均有元代典型的器物如雙魚(yú)洗、高足杯、貼花龍紋盤(pán)等;從裝飾紋樣來(lái)看,均有印花,且主體紋樣以陽(yáng)文為主,都有貼花工藝,五線(xiàn)譜加雙線(xiàn)或單線(xiàn)蓮瓣的組合也是重要的時(shí)代風(fēng)格;從裝燒工藝看,幾者均有內(nèi)底澀圈或澀餅狀疊燒,外底及足端無(wú)釉的情況,臥足盤(pán)的底足其外腹近底處堆貼一圈的情況都相同。所以幾者之間的年代應(yīng)該相近。但幾處沉船遺址的遺物也表現(xiàn)出了其不完全相同的一面,如前述新安、大練島等沉船中的荷葉蓋罐、小口罐、鳳尾尊等器物以及具有露胎貼花和點(diǎn)褐彩等工藝器物在圣杯嶼遺址中尚未發(fā)現(xiàn),這既是產(chǎn)品銷(xiāo)售對(duì)象的不同導(dǎo)致的差異,也可能在年代上存在先后。總體上看,圣杯嶼的年代比新安、大練島等沉船略晚,年代可能為元代晚期。

元代晚期的龍泉窯與宋代特別是南宋時(shí)期的龍泉窯產(chǎn)品相比,明顯地呈現(xiàn)出風(fēng)格的轉(zhuǎn)變。宋代的龍泉窯產(chǎn)品以制作精致、釉面純凈,厚釉、乳濁釉、失透、不重裝飾、追求形與色的完美為特色,是高雅與質(zhì)的追求,粉青和梅子青深入人心,其銷(xiāo)售對(duì)象應(yīng)該是有限的層次相對(duì)較高的人群。而元代的龍泉窯產(chǎn)品更多的是制作不甚講究、薄釉、透明釉、多裝飾、生活化、世俗化、是樸素與量的追求,其銷(xiāo)售對(duì)象主要為普通大眾〔圖十一〕。毋庸諱言,元代龍泉窯在不斷壯大和發(fā)展,并源源不斷地向海外輸出承載著中國(guó)傳統(tǒng)文化符號(hào)的青瓷產(chǎn)品的同時(shí),也悄悄地越過(guò)了龍泉窯制瓷史上的頂峰。進(jìn)入元代晚期后,這個(gè)聲名顯赫的窯場(chǎng)為應(yīng)付龐大的市場(chǎng),已隱現(xiàn)出質(zhì)量下滑的端倪,這一隱患給后世也留下了一定的影響。

〔圖十一〕 龍泉窯印花洗 漳州圣杯嶼沉船出水

三 龍泉窯產(chǎn)品外輸?shù)闹匾劭?mdash;—溫州

據(jù)考古調(diào)查,龍泉窯窯場(chǎng)在元代數(shù)量猛增,密集分布于甌江上游的龍泉溪以及支流兩岸的龍泉、云和、遂昌、麗水、青田、永嘉、文成、泰順、蒼南、武義等地,窯址總數(shù)多達(dá)400余處,占?xì)v代龍泉窯總窯址數(shù)量的一半多。而且從窯場(chǎng)分布的情況來(lái)看,其從甌江上游的龍泉南區(qū)漸漸向東區(qū)發(fā)展,既是為運(yùn)輸便利,也是為節(jié)省運(yùn)輸成本,所以元代龍泉窯的興盛及窯場(chǎng)布局向溫州港靠近延伸的情況肯定與大量外銷(xiāo)有關(guān)。1980年浙江省文物考古研究所調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示,在已發(fā)現(xiàn)的龍泉東區(qū)218處窯址中,屬宋代的21處,宋至元時(shí)期的12處,元代114處,元至明時(shí)期的47處,明代23處,元代窯址顯而易見(jiàn)占絕大多數(shù)。甌江兩岸,窯場(chǎng)林立,煙火相望,江上運(yùn)瓷船舶來(lái)往如織,日夜繁忙,雖然龍泉東區(qū)的瓷土較以南區(qū)并不算很好,瓷器產(chǎn)品質(zhì)量也不是很高,但已可以基本滿(mǎn)足外銷(xiāo)的要求。從南中國(guó)海到環(huán)印度洋沿線(xiàn)的一些重要古代遺址出土中國(guó)瓷器的調(diào)查統(tǒng)計(jì)——在環(huán)印度洋地區(qū),自元代中后期到明初,龍泉窯瓷器在出土中國(guó)瓷器中占比達(dá)80%以上,而在東南亞和東亞地區(qū),所占比例在60%以上,是外銷(xiāo)瓷中最重要的產(chǎn)品。

而這些產(chǎn)品的流通,除了閩北等少數(shù)處于閩江流域窯場(chǎng)的流通形式是主要順著閩江到達(dá)福州港、然后分銷(xiāo)各地外,大量的產(chǎn)品最便利的通道應(yīng)該是順甌江而下到達(dá)溫州,然后從不同的海路銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)各地及海外市場(chǎng)。溫州港成為海陸經(jīng)濟(jì)串聯(lián)的重要通道,在商品運(yùn)輸和人員交流往來(lái)方面具有更大的便捷性,其作為“海上絲綢之路”的節(jié)點(diǎn)輻射到處州及更縱深的內(nèi)陸,并發(fā)展成具有甌江特色又具海洋文化色彩的海上青瓷之路。

南宋初,朝廷即在溫州設(shè)立了市舶務(wù),隸兩浙市舶司。南宋后期,僅日本商船每年有四五十艘到慶元港,但這些到慶元的日本船,總是先在溫州、臺(tái)州海域停泊,并和當(dāng)?shù)匮睾>用窠灰祝缓笤俚綉c元貿(mào)易。待其返國(guó)時(shí),又到溫、臺(tái)地區(qū)低價(jià)出賣(mài)余貨。曾任臺(tái)州知府的包恢在《禁銅錢(qián)申省狀》談到大量銅錢(qián)被日本船運(yùn)走,沿海銅錢(qián)流通量嚴(yán)重不足,臺(tái)州城有一天甚至“絕無(wú)一文小錢(qián)在市行用”的狀況,“但漏泄之地,非特在慶元抽解之處,如沿海溫、臺(tái)等處境界”。

而溫州具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)、良好的港口環(huán)境和作為重要的貨源輻射地,不管是市舶司設(shè)立期間還是并入慶元市舶司階段,盡管各市舶司也都有規(guī)定的基本航線(xiàn),如“寧波通日本,泉州通琉球,廣州通占城、暹羅、西洋諸國(guó)”等,但海外貿(mào)易船只總是經(jīng)意不經(jīng)意地到達(dá)溫州。上述包恢申省狀中有南宋晚期日本商船到溫州一帶交易銅錢(qián)的情況,另弘治《溫州府志》也記載了元代有日本“客商五百余人赍金珠、白布等物,駕船于九月二十七日放洋,意投元國(guó)慶元路市舶司博易銅錢(qián)、藥材、香貨等項(xiàng),不料十月七日海風(fēng)漂浪累日至十五日辰時(shí),至此十一月十四日移泊瑞安州飛云渡,赍到拜見(jiàn)上位及與浙省官赤皮甲、大刀、皮袋、箱扇等物,隨即起解”。《明宣宗實(shí)錄》記載,宣德七年(1432),溫州知府何文淵奏呈所述:“行在禮部言,永樂(lè)間琉球船至,或泊福建或?qū)幉ɑ蛉鸢病=衿鋰?guó)貢使之舟凡三二泊福建,一泊瑞安,詢(xún)之因風(fēng)勢(shì)使然,非有意也。”盡管記錄的是明代的事情,但“風(fēng)勢(shì)使然”之事常有發(fā)生。

元代的溫州港是十分繁忙的,“永嘉為海右名郡,南引七閩,東連二浙,宦車(chē)士轍之所憩止,蕃舶夷琛之所填委”。瑞安、永嘉都指代溫州。與海外貿(mào)易關(guān)系密切的《真臘風(fēng)土記》的作者周達(dá)觀就是溫州人,其于元成宗元貞元年(1295)奉命隨使團(tuán)前往真臘,從溫州取海路開(kāi)洋,“自溫州開(kāi)洋,行丁未針,歷閩、廣海外諸州港口,過(guò)七洲洋,經(jīng)交趾洋,到占城。又自占城順風(fēng)可半月到真蒲,乃其境也。又自真蒲行坤申針,過(guò)昆侖洋,入港”。 在 “欲得唐貨”條中也有“其次如真州之錫臘、溫州之漆盤(pán),泉、處之青瓷器??”的記錄。

2022年9月28日,“考古中國(guó)”重大項(xiàng)目重要進(jìn)展工作會(huì)在北京召開(kāi),會(huì)上溫州朔門(mén)古港口遺址的重大考古收獲也正式對(duì)外發(fā)布,引起了社會(huì)廣泛的關(guān)注和聚焦。通過(guò)開(kāi)展考古勘探與發(fā)掘,在江濱路發(fā)現(xiàn)了成組的宋元時(shí)期碼頭遺跡。相伴這些遺跡的是沉船及數(shù)以噸計(jì)的宋元時(shí)期龍泉窯遺物,年代集中于元代〔圖十二〕,而其中不少標(biāo)本可以在龍泉東區(qū)的安福等窯址發(fā)現(xiàn)相同的產(chǎn)品〔圖十三〕。

〔圖十二〕 龍泉窯瓷器殘片 溫州朔門(mén)港口遺址出土

〔圖十三〕 龍泉窯印花人物紋碗殘片 龍泉安福窯址出土

在所發(fā)現(xiàn)的載有龍泉窯瓷器的沉船中,時(shí)代以元代為最,發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)以福建沿海為多,前述大練島、小練島、圣杯嶼等遺址均位于福建海域,而其航向也基本被認(rèn)定為海外。有學(xué)者曾有諸如新安沉船的龍泉窯產(chǎn)品是沿松溪入閩江,后于福州發(fā)舶的觀點(diǎn),實(shí)是可以商榷的,福建區(qū)域發(fā)現(xiàn)沉船多的原因應(yīng)該與龍泉窯瓷器從溫州出發(fā)輸往東南亞和環(huán)印度洋區(qū)域有關(guān)。

除了明文規(guī)定的輸往琉球及東南亞一帶的產(chǎn)品必須有泉州市舶司發(fā)給的公憑外,福建沿海尚有其他如浙、廣所難以具備的優(yōu)勢(shì),在明海道針經(jīng)《順風(fēng)相送》及《指南正法》等書(shū)中均有提及諸如福州對(duì)日貿(mào)易又可經(jīng)臺(tái)灣、琉球、呂宋、暹羅等多地中轉(zhuǎn),線(xiàn)路靈活異常。同時(shí)還存在海商假稱(chēng)去他國(guó)貿(mào)易,出洋后轉(zhuǎn)航日本的情況——“借呂宋之名,往呂宋復(fù)往日本。”而泉州市舶司早期歸閩廣大都督行都元帥府事忙古?督之,上海、慶元、澉浦三處市舶司由福建安撫使楊發(fā)統(tǒng)領(lǐng),后來(lái)配專(zhuān)職提舉。所以,龍泉窯產(chǎn)品在元代大量行銷(xiāo)海外,特別是銷(xiāo)往東南亞和環(huán)印度洋區(qū)域的大背景下,處于古代海上絲綢之路南洋航線(xiàn)和東洋航線(xiàn)的交匯處的福建沿海是其必經(jīng)路線(xiàn),是元代中國(guó)陶瓷貿(mào)易最重要的海上通道和樞紐。而這片海域暗礁遍布,夏季以偏南風(fēng)為主,其余季節(jié)多為東北風(fēng),是世界上最強(qiáng)風(fēng)區(qū)之一,至今常為臺(tái)風(fēng)的登陸地。復(fù)雜的海況和暗礁、惡劣的風(fēng)象,可能是沉船在福建沿海最多發(fā)現(xiàn)的重要原因。

向洋而生的龍泉窯在這場(chǎng)全球購(gòu)銷(xiāo)的盛況中被推向世界的每一個(gè)角落,無(wú)問(wèn)西東。

附記:圣杯嶼遺物照片由國(guó)家文物局考古研究中心梁國(guó)慶提供,特別致謝。

[作者單位:復(fù)旦大學(xué)文物與博物館學(xué)系,復(fù)旦大學(xué)科技考古研究院]

(責(zé)任編輯:張 露)