本文結合文獻與實物資料,在前人研究的基礎上,對岳州窯興衰時間、分期、歷史地位和影響進行了深入探討。硅酸鹽版《中國陶瓷史》將越窯作為唯一在東漢中晚期始燒成熟青瓷的瓷窯,然近年考古材料表明,岳州窯始燒青瓷時間不比越窯晚,但不能以長沙白泥塘東漢永和元年(136年)M18出土罐作為始燒的最早紀年,窯址出土刻“漢安二年(143年)”的殘片才是目前所知岳州窯最早燒造青瓷的確切年代。

衰落時間也并非以往所說的中唐,而是五代。其興衰可分為東漢至三國、兩晉、南朝、隋至盛唐、中晚唐五代五個階段,每次大的社會變遷均在岳州窯瓷上留下深深烙印。作為最早燒造青瓷的窯場,岳州窯持續時間長,是南朝定制宮廷用器的窯場,對北方瓷業及周邊其他地區青瓷業產生深遠影響,也為后來長沙窯的興起提供技術基礎和市場空間。

一 始燒與衰落的時間

(一)始燒時間

岳州窯始燒時間,隨著對岳州窯認識的不斷加深,時間不斷提前。之前均根據《茶經》所載,將岳州窯定為唐代。中國硅酸鹽學會《中國陶瓷史》認為“位于長江中、上游的四川、湖南、湖北和江西等地區,從已經發現的資料來看,燒造瓷器的時間要比長江下游的江浙地區晚一些,很可能到晉代才開始設窯制瓷”[1],將岳州窯的始燒時間向前推至兩晉。

之后,周世榮先生依據1988年青竹寺窯址發掘時T1第三層出土一塊“漢安二年(143年)”殘片[2](圖一),以及1955年長沙白泥塘東漢“永和元年(136年)”磚室墓(018M)出土的青瓷罐[3],將岳州窯始燒年代定為東漢中晚期[4]。李梅田先生在《長江中游地區六朝隋唐青瓷分期研究》一文中,將“岳州窯早期制品,時代可限制在三國時期”,十年之后他又發表了《岳州瓷與岳州窯研究》一文,采納了周世榮先生觀點,認為“青竹寺年代為東漢中晚期,屬岳州窯的早期”[5]。

“漢安二年”硬陶殘片,1988年青竹寺窯址發掘出土

從窯址及遺址、墓葬資料看,將岳州窯上限鎖定在東漢中期是客觀且準確的,但需補充說明的是,1988年湘陰窯青竹寺窯址發掘第三層所出的“漢安二年”殘片,并非為青瓷,而是印紋硬陶,表面并未施釉,但同一地層中出土大量青瓷殘件,共計青瓷2400件,其中罐1571件,(碗,漏字)481件,釜268件,洗92件,碟12件,鏂9件,盂3件,盞2件,壺、甕各1件,無釉素胎器77件,此外還有璧形墊圈、器蓋、系、器底等殘件若干。其下的第四層為白膏泥和黃砂土層,同樣出土青瓷器,共計356件,其中碗246件,壇242件,釜39件,洗7件,甕2件,另有無釉陶器9件。

如以出土“漢安二年”殘片的第三層為基準,時代相當時漢中期偏晚,年代在公元143年左右,而其所疊壓的第四層年代應早于公元143年。經上海硅酸鹽研究所郭演儀先生檢測,釉色呈“青綠中帶微黃的色調”,釉中引入草木灰為釉的含鈣溶劑,屬高鈣灰釉。胎中硅含量達70%以上,為高硅質。這次發掘有明確的層位,同時也有絕對紀年,且發現于窯址,排除了外地窯口流入的可能性,由此實錘了至少東漢中期岳州窯已始燒成熟青瓷。此外,1987年長沙市文物工作隊在長沙石磯發掘一座青瓷窯址,揀選標本151件,其中陶器22件,瓷器131件。

這里與湘陰毗鄰,與岳州窯“可作為一個大的窯址區”,通過實物比對,其“年代應可早到東漢晚期,其下限年代可能延續到三國”[6]。2017-2018年湖南省文物考古研究所對湘陰青竹寺窯址再次進行了發掘,清理出兩座東漢時期的龍窯Y1、Y4[7]。差不多同一時間,湖南省文物考古究所對百梅村河嶺上、巷子口兩處東漢至三國時間的窯業遺存進行了發掘[8],河嶺上清理399平方米,未見原生窯業堆積和遺跡,但地表散布較多東漢至三國窯業遺存,采集瓷器有碗、杯、罐、壇和洗。巷子口發掘以PM4為例,第⑥至⑨層皆為東漢至三國遺存。

第⑥層又可細分A、B、C三小層。⑥A層為紅褐色窯渣堆積,含有大量紅磚塊、窯渣、碎瓷片,采集大量平底芒口碗、碗形燈、平底杯、四系罐、硬陶釜等殘器。⑥B層為灰黑色沙質粘土,含有紅磚塊、炭末、瓷片等,采集有平底芒口碗、平底杯、四系罐、折沿洗、器蓋、硬陶釜、陶網墜等殘器。⑥C層為灰褐色沙質粘土,含有紅磚塊、炭末、瓷片等,采集有碗形燈、平底斂口碗、平底芒口碗、平底杯、折沿洗、硬陶釜等殘器。

第⑦層:黃褐色沙質粘土,含有紅磚塊、炭末、較多陶瓷殘件,采集有魚紋洗、平底斂口碗、平底杯、四系罐、器蓋、硬陶釜等陶瓷器,出土器物的完整度較⑥層高

第⑧層:黃色沙質粘土,包含少量瓷片,采集有平底杯、四系罐殘片。

第⑨層:灰白色沙質粘土,該層表面有少量瓷片,應為早期窯業活動面。

巷子口斷面底層文化堆積可分為早晚兩期,早期以抬肩四系罐、斂口平底碗、硬陶釜為主,四系罐占較重分量,罐口多刮釉,碗多置于罐之上疊燒。晚期以芒口平底碗為主,罐釜的比例下降,碗口多刮釉,大量采用對口裝燒法。從遺址出土情況看,也可早到東漢中期。

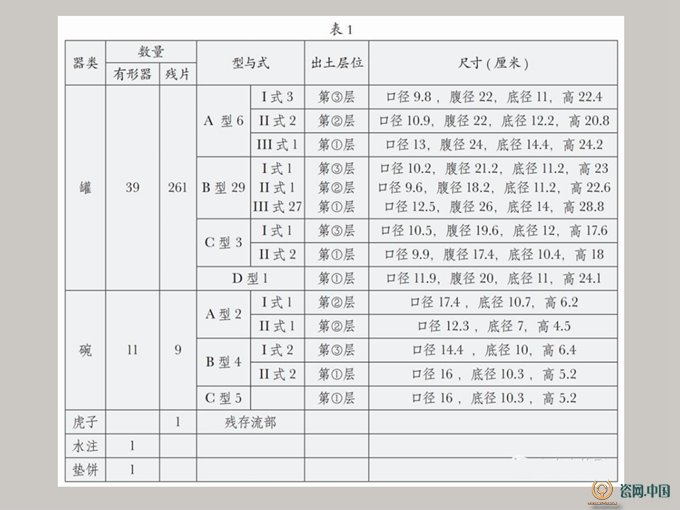

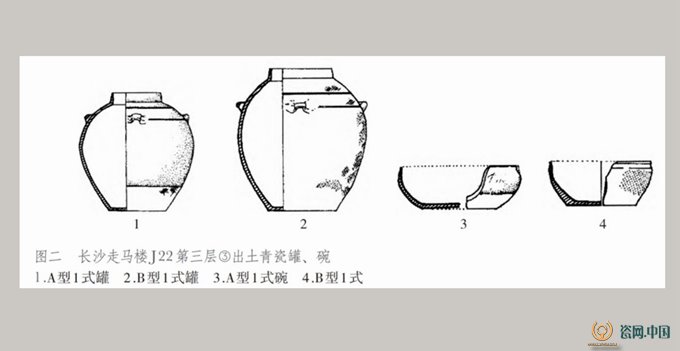

長沙走馬樓22號井中堆積層位非常清晰,報告分為四層,第一層為黃褐色覆蓋土,第二層為簡牘,第三層為灰褐色土,第四層為方形木壁豎井及四周黃褐色填土。第三層厚2.05-3.5米,上部呈坡狀,其中夾雜竹、木屑、草芥、樹葉等物,以及破碎的磚瓦、麻石塊、陶瓷器及殘片、銅碗、鐵鉤等物,其中出土完整青瓷器共52件(見表一),同時出土的還有硬陶等器物[9]。從出土物情況和堆積形狀看,這層顯然是作垃圾處理的灰坑。第三層壓在第二層簡牘之下,根據已整理簡牘獲知,簡牘最早紀年為獻帝建安二十五年(220年),最晚紀年為孫吳嘉禾六年(237年),意味著第三層的年代下限不會晚于建安二十五年。

據簡報,第三層按深度不同又細分為③②①層,也說明走馬樓J22第三層③出土的青瓷罐A、B型、I式造型(圖二:1、2)與第三層①有所不同,前者口徑與腹徑比為1:2.1,腹徑與器高比為1:1,肩腹在粘接時形成臺面,器形顯粗圓。而后者則分別變為1:1.8-1.9,1:1.2,器型向瘦高變化,最大腹徑在中部。青瓷碗由圓唇,斂口,弧腹,飾方格紋,變為敞口、斜腹、素面,口部刮釉。第三層③所出圈底釜與VI式罐與湖南南岳萬福村4號墓[10] 出土的方格印紋釜和方格印紋陶罐相同,萬福村4號墓也有“元興元年(105年)”紀年磚,長沙走馬樓J22出土青瓷可早至東漢中期。

從墓葬出土情況看,目前以1955年長沙白泥塘東漢“永和元年”墓(018M)[11]出土“青瓷罐”作為岳州窯青瓷產品的最早紀年,恐有不妥。由于該墓發掘時間尚早,陶瓷界對成熟青瓷界定尚未形成共識,筆者在庫房提取該罐細察,發現此罐實為陶質,胎尚未瓷化。所以以永和元年(136年)作為岳州窯燒造最早紀年應與存疑。但在安徽亳縣曹操宗族墓[12]董園村一號墓出土一件四系罐,造型與走馬樓J22第三層的下層所出的AI型四系罐極為一致,該墓有“延熹七囗元月(164年)”紀年磚。

另外元寶坑一號墓出土有三類瓷片:素面青色玻璃碎釉,胎白質細;棕黃色玻璃釉,胎白;黑色釉,有光澤。前兩類的胎釉明顯具有岳州窯產品特征。這座墓也有“建安三囗四月四囗(170年)”紀年磚。聯想到曹操高嶺出土四系罐亦為岳州窯產品,可見顯赫一時的曹氏家族對岳州窯產品的認可。綜合窯址、城市遺址、墓葬三方面材料,將岳州窯起始時間定在東漢中期是恰當的。

(二)衰落時間

岳州窯的下限,皆以長沙窯興起為標志,認為長沙窯取代岳州窯而興起,長沙窯的興起也就意味著岳州窯的衰落。如周世榮先生認為:“后者是在繼承前者的基礎上既燒青瓷,又燒彩瓷,并逐漸取代青瓷的地位。”[13]李梅田先生則認為:“岳州窯在7世紀后半期瓷業還十分發達,沒有走向衰落的跡象,但7世紀、8世紀之際以后的岳州窯典型器產品并未發現,近乎出現了生產的突然‘中斷’。而典型的長沙窯最早產品在8世紀初期(唐代宗初年),從時間上正好銜接在岳州窯生產的‘中斷’之后。

這一現象似可暗示岳州窯與長沙窯之間的繼承關系。”他認為“迄今所見岳州窯最晚可到武后時期,武后以后還沒有發現岳州窯的產品”[14]。這里要說明的是,岳州窯與長沙窯的關系,的確存在著替代關系,但僅限于長沙窯窯區或石渚一帶窯區范圍,1983年省市對窯址聯合發掘時,每個堆積層的最底部都是“單色青釉器”,2016年湖南省文物考古研究所窯址發掘的下層早期青瓷,與岳州窯如出一轍[15]。可見二者存在明顯的疊壓關系,也即長沙窯興起之前這一帶是岳州窯的窯場范圍,只不過并非核心窯區。

但在湘陰地區,岳州窯并沒有停燒,而近年墓葬和窯址資料表明,長沙窯興起后,岳州窯仍在燒造,與長沙窯并行并存,只不過規模和對外影響均今不如昔。二者風格體現在胎釉存在明顯差異,岳州窯的胎仍以灰白為多見,胎質較為致密、厚重,釉色仍以青釉為主,少量醬褐釉,而長沙窯胎質較為疏松,手感較岳州窯輕,胎有灰白、灰、紅褐等,較岳州窯粗,需施化妝土改良。釉色有青、黑、綠、紅、白、醬、褐、藍等多種,且裝飾風格完全不同,與岳州窯的素面不同,長沙窯以彩繪和褐斑貼花著稱,從地域上分屬潭州、岳州。

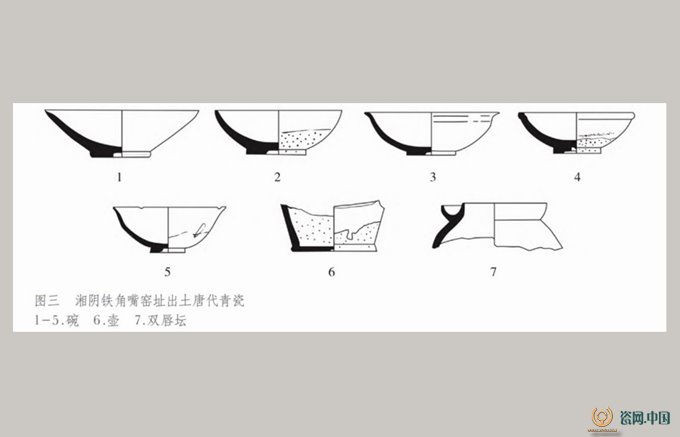

據調查,岳州窯早期燒造青瓷的窯區,在中晚唐時仍有燒造,只是遺存遠沒有東漢兩晉時豐富。中晚唐岳州窯仍保留原有的燒造風格,以釉取勝,但受長沙窯影響,部分較深色的胎也施有化妝土,有的甚到飾有褐斑,但極小彩繪。鐵角嘴窯是這一時期的典型窯場,1952年發現并有簡報介紹[16],所出碗壺壇等皆為中晚唐器物(圖三)。之后為配合基本建設,湘陰縣博物館劉永池館長曾幾次調查[17],產品有碗、碟、盤、杯、壺、罐等實用器。

釉色以米黃、靛青為主。此外,幾年前筆者在李浩先生帶領下,曾在洋沙湖水閘的施工工地上發現到大量瓷片堆積遺存,應是岳州窯窯區范圍,其外圍的湘江邊有許多中晚唐時期的青瓷標本,大都為碗、罐,但并未發現窯爐。采集到的標本中皆為素面青瓷,只有一小塊斜腹盞殘片,器內一面飾有團花點彩,尚不能斷定是長沙窯產品輾轉于此,還是岳州窯產品。

2014年湖南省文物考古研究所為配合“洞庭洋沙湖國際旅游度假區”項目勘探時,發現斗笠鋪窯址,并布設南北探溝一條,東西探溝5條,未發現窯爐,但存在原生窯業堆積層,厚約30-50厘米,出土器型有碗、盤、柜、杯、壺、碾槽、器蓋等,胎色較深,釉以青綠釉為主,另有褐、青黃等色,時代為晚唐至北宋。

從墓葬資料看,1952年長沙黃泥坑發掘的唐大和六年(832年)王清墓,出有碗兩件:一為口卷沿,深腹、平底,碗內有五枚支釘痕,該碗與湘陰窯頭山唐代窯址發現的標本“完全相同”[18]。另一件器內及外壁口沿處涂白色化妝土,通體施青釉。碟5件,撇口淺腹,玉璧底。器內底及外壁口沿處涂化妝土,施青黃色玻璃質開片釉,碟心與外壁作方塊狀露胎。

罐7件,有雙系罐和四系罐兩種,均施化妝土,雙系罐矮領,分三式,I式卷唇,裝系處飾醬褐圓斑,II式瓜棱腹,III式圓唇。四系罐造型與I式雙系罐,未飾褐斑。周世榮先生認為除了I式碗為岳州窯產品外,皆為長沙窯產品[19]。這里要說明的是,從湘陰洋沙湖、氮肥廠一帶采集的標本看,許多施有化妝土,說明岳州窯在中晚唐也借鑒了施化妝土的做法。

碟底部方形露胎也是岳州窯常見的做法,從時間看,岳州窯更早,長沙窯露胎彩繪應是受岳州窯影響。2005年攸縣工業園發掘唐“元和元年(806年)”墓(M3)[20],出土兩件青釉高足杯,敞口直腹,餅足,也應為岳州窯產品。1985年湘陰縣發掘出土的唐青瓷碗(圖四),從釉色到器形均可判斷為唐代晚期。

二 岳州窯的分期

周世榮先生將岳州窯分為三個大的時期:東漢至孫吳為創燒期,晉至唐為繁榮期,宋至元明為流變期[21]。李梅田先生根據墓葬所出,輔以窯址情況,將岳州窯產品分為六個不同組合,各組合在種類的增減、型式的演變方面形成一個較清晰的發展序列,分別代表岳州窯的六個發展階段,即:三國時期(第一期)、兩晉南朝時期(第二、三期)、隋朝時期(第四期)、唐朝前期(第五、六期)[22]。

楊寧波先生依照裝燒法的不同將岳州窯分為六期:東漢晚期至孫吳前期,孫吳后期至西晉早中期,西晉晚期至東晉前期,東晉后期至南朝前期,南朝后期至隋、初唐[23]。由上可見,分期的依據和方法不同,劃分的時段也會大不相同。分期依據主要有二:一是因工藝本身引起的產品變化,如自身工藝改良或受其他窯影響出現的陶瓷新工藝,使產品在種類、造型、裝飾技法和裝燒方法上的改變而形成的節點;

二是來自外部因素引起的變化,如社會重大變遷,包括戰爭導致生產停滯或衰敗,改朝換代導致人們觀念、生活方式變化,從而對陶瓷需求在種類、紋樣、釉色的相應改變。岳州窯不是孤立存在的,是一種社會產品,其產品種類、造型、裝飾等均受人們功能需求,西晉、隋唐統一,岳州窯產品皆有較大變化,而東晉、南朝的偏安,又凸顯出岳州窯特殊社會地位,都引起岳州窯產品的相應改變。因此岳州窯的分期,應結合二者因素綜合考慮,筆者將岳州窯分為五期,做了以下分析研究。

(一)東漢至三國為創燒期

西漢末年人口大量南遷,導致人口大量增長。湘陰時屬長沙郡的羅縣,而長沙郡人口公元140年為1059372,較公元2年217658,年均增長率為11.6%[24],譚其驤先生也提到“然以長沙等四郡言,則百四十年間,戶增四倍,口加五倍”[25]。人口的增長對陶瓷的需求相應增大,同時為陶瓷業的發展提供富足的勞動力。

這時期,岳州窯部分產品從印紋硬陶、高溫釉陶實現華麗轉身成為成熟青瓷。但制作工藝、產品種類、裝燒方法等方面,仍與印紋硬陶存在千絲萬縷的聯系。如成型方法仍采用印紋硬的泥條盤筑,修坯采用印紋硬陶內抵外拍的方式,故罐外部皆有細方格紋或粗麻布紋,只是紋樣較印紋硬陶單一。器形多仿印紋硬陶、漆器、銅器等樣,以罐、碗、盞、鏂為多見,器類比較少。裝燒也采用印紋硬陶窯爐,與硬陶一起混燒,窯內采用上下疊燒方式,只是為避免瓷器與其他器物黏連,便將碗、罐等器物口沿的釉刮去,底部多有疊燒后形成的。

為確保疊放安全穩當,坯體之間采用了玉璧形或餅形間隔具。這時期又可分為兩小段,東漢中晚期為前段,三國為后段。盛器前后略有變化,如罐腹部加深,最大腹徑下移。抬肩及肩部上的篦劃逐漸消失。碗由弧腹逐漸外敞,口外沿下出現一條較深的凹槽,內底的刻劃旋渦紋、邊弧紋也慢慢消失。同時三國增加了罍、槅、虎子、香爐等新器形。東漢時期青瓷基本上皆為實用器,明器以低溫鉛釉、硬陶制成。三國時期青瓷中出現專門為喪葬燒制的明器,如俑和模型器。

東漢青瓷多出自磚室墓中,隨葬器物數量較多,但青瓷數量少,一般為1-2件,多則3-4件,其他灰陶、鉛釉陶、硬陶則數量多,可見青瓷非一般人所及使用,即使是在富足之家,青瓷亦尚未普及。三國時期隨葬青瓷明顯增多,有的達8件。鄂州一些東吳墓隨葬青瓷有達數十件者。如鄂城東吳將軍墓[26]有一青瓷院落、房屋5件,熏、倉各3件,案2件,罐、壇、盤、燈、槅、耳杯、勺、灶、碓、磨、臼、牛、馬、狗、俑、席各1件。

(二)兩晉為轉變期

公元215年,劉備與孫吳通過談判劃湘江分治,岳州窯所在地歸屬孫吳,都城由東漢的洛陽轉為今為南京的建業,政治中心由中原轉向東吳,向心力也相應改變,產品銷往重心也由北邊轉為東邊,而東邊地區已有越窯、甌窯、洪州窯等青瓷窯場,都城建業便成為各窯場產品匯聚之地,各窯產品優劣通過比較得以明晰,相對差的窯場自然會向質量高的窯場學習,此時越窯產品無疑處于領先地位,自孫吳中后期始,岳州窯出現仿越窯之風,至西晉達到高潮,從成形方法、裝飾技法及圖案、裝燒方式等,均奉越窯為圭臬,成型方法由泥條盤筑改為拉坯,器表的細方格紋、麻布紋也隨之消失;

釉的配方也出現變化,玻璃質感弱化,流釉現象漸少,釉面變得勻凈;裝飾上,在罐、壺的肩部也多見越窯風格的戳印菱形紋裝飾帶;裝燒技法和窯具也有明顯的仿越窯之趨,出現越窯產支墊具,鋸齒形間隔具。東晉時越窯停滯下來,岳州窯仿越窯之風也相應轉向,開始走自己的發展之路,釉面又回到原來的高硅鈣釉,玻璃質感進一步強化。彩飾是兩晉時期的裝飾特征,皆為點彩。

周世榮先生認為點彩最早可追溯到東漢,據筆記考察和事物發展規律判斷應稍晚,東漢碗、缽主要仿青銅器而來,使用于置于地或低矮的幾案上,與使用者形成幾乎是垂直的視覺關系,這時碗的裝飾部分在內底,魏晉時期,隨著案的升高,使用者與碗缽形成斜視,裝飾部分由內底移到口沿,由于口沿狹長,不便刻劃,點彩是最好的裝飾手法,于是出現在口沿有成組的點彩,隨著移至外壁上部。

罐飾于肩部或裝系處,盤口壺則飾于口沿及肩頸部。也有個別器物如郴州市燕泉路出土的褐彩四系罐[27]、1985年長沙市出土四系蓋罐(長沙市博物館藏)[28](圖五)、2001年鄂州周家垴M26出土的豬首盤口壺[29]等器身遍飾點彩。彩有純彩和釉彩兩種,純彩點于釉下,釉彩點于青釉之上。兩晉時期,不僅在碗缽、小罐、雞首壺等也都出現點彩,主要在器物的口沿和肩部。令人奇怪的是,進入南朝后,一度流行的點彩裝飾,包括南京出土的釉下彩繪裝飾(有專家推測為岳州窯產品,但從窯址出土情況看,尚不能肯定),皆消失無蹤。

兩晉時期岳州窯的另一大進步便是匣缽的使用。關于岳州窯始用匣缽具體時間尚無確切紀年瓷證明,目前有實物確證的是東晉。1997年馬王墈窯址發掘,清理出一條隋代龍窯,打破南朝龍窯的龍頭部分。隋代龍窯的“窯身疊壓在南朝至東晉的窯渣堆積之上,堆積中發現有匣缽中粘附東晉的器物,匣缽比隋代小。因此,這一發現,把認為湘陰窯自隋代首創的匣缽裝燒法上延至東晉”[30](圖六)。

從產品看,采用匣缽的時間可能更早,東漢青瓷和早期白釉瓷上釉面常見窯汗,器物前后釉面因受火不勻差異明顯而成陰陽臉,或附有窯粘,皆因坯體沒有入匣所致。至西晉以后,這種現象得到緩解,已不見如同積釉的大塊窯汗,釉面也較為干凈,一些精細產品釉面沒有污染的痕跡,當是入匣燒成。

東漢、三國時期碗、罐口沿因疊燒需要刮釉的現象消失,有的口沿飾有點彩,這種變化極可能是因匣缽的使用。但相比漢吳、東晉,西晉時許多產品因燒成溫度低,胎釉結合差,釉面剝落嚴重的情形,也可能因匣缽的初始使用,坯體受熱量降低所致。至東晉后,這種狀況明顯緩解,燒成溫度得到相應的提升。

太康元年(280年),晉武帝司馬炎發兵滅吳,結束了東漢末年以來的豪強割據和分裂局面。中原文化也以“官樣”身份強勢進入湖南,體現在岳州窯產品上,便是體現死者身份和喪葬儀式的大量明器的出現,如各式儀杖俑包括騎馬俑、步兵俑,對樂俑、對書俑,反映家居生活新出現羊圈,鎮墓獸有穿山甲。南方江河棋布,交通多舟輯,不流行騎馬,這時卻出現大量騎馬俑,長沙金盆嶺西晉永寧二年墓還出現最早的單馬鐙(圖七)。

晉惠帝末年,巴氐李氏亂蜀,梁、益州之人多流入荊、湘,有汝班、蹇碩數萬家,永嘉五年,共推杜歿為主,據長沙反,占領湘州全部、荊州半部地區。劉宋時湘州刺史王僧虔上表割益陽、羅、湘西三縣地設湘陰縣,安置巴峽流民。這些移民的到來,必帶來蜀地生活習俗。如長沙東漢墓中有各類明器隨葬,唯俑罕見,而這時期除儀仗俑外,還新增許多另有許多勞作俑,很多俑可在四川平原俑中找到原型,如剖魚俑,持插俑等。可稱之為“蜀樣”。

(三)南朝為鼎盛期

這時期南北分治,政治向心力由北方再次轉向東方,岳州窯的銷往重心也隨之轉向都城的建康,由湘江入洞庭,下長江,一路順水為岳州窯運往都城及周邊地區提供了便利,且這時期越窯因孫恩、盧循起義而停滯下來,岳州窯趁機填補了這一空間。

這時期的典型墓葬有漢壽東晉墓、郴州晉墓、長沙爛泥坑齊“永元元年”劉氏墓(M2)、長沙識字嶺齊永明十一年墓、岳麓山桃園林1號墓(南朝晚期)。從器類看,西晉流行的中原式樣的俑類和模型明器消失不見,但又出現許多新的器形。從工藝看,西晉時仿越之風得到遏制,除了成型方式和支燒、間隔方法保留越窯技法外,胎釉又回到自身風格。為滿足高級貴族的需求,提升產品質量,這時期普遍采用匣缽裝燒。

南朝時坯體入匣裝燒,窯工能更好把握窯內氣氛,已能燒出較強還原的青綠色釉,《西京雜記》“清醪既成,綠瓷既啟”所說的“綠瓷”,也是隋唐時詩文詠瓷所贊的翠青,符合貴族的主流審美觀念,為其產品入宮提供了技術條件。這時期燒造不少高檔瓷,供高級貴族、寺廟使用,如號為青瓷之王的蓮花尊、蓮花座五管燭臺、蟾蜍座五管燭臺、刻印花方座燭臺、象首、凈瓶、唾壺、雞首壺、虎子、蹲龍等。

窯址資料和科技檢測表明,南京靈山大墓、河北封氏墓等出土的青瓷蓮花尊,皆為岳州窯產品,最西到達青海都蘭縣(圖八),此瓶雖出于墓中,口沿明顯磨過,說明蓮花尊曾作為實用器使用過。據檢測封氏蓮花尊的胎釉特點與岳州窯吻合,胎中的三氧化二鋁達26%,在南方的幾座青瓷窯中只有岳州窯的產品三氧化二鋁達到這種含量。

1975年窯址發掘時也出土過蓮花尊殘片[31]。同時窯址和南京皆出土有“太官”“官”“供奉”款銘碗[32](圖九),1997年馬王墈窯址發掘時,還出土一件“官”款匣缽。“太官”為掌管皇帝膳食及燕享的機構,說明南朝時岳州窯產品已進入宮廷,成為皇家膳食用器。

這時期另一變化,是裝飾技法和題材也發生較大變化。首先是隨著佛教的東漸,至南朝時已滲入社會方方面面,特別在篤信佛教的梁武帝推動下,佛教達到“南朝四百八十寺”的盛況,岳州窯除燒制蓮花尊、蓮花燭臺、香爐等各種供器外,日常用具也打下佛教的烙印,各種以堆塑、貼花、雕刻、錐劃、戳印等技法裝飾的蓮花紋樣非常流行。

與佛教相伴隨的西域另一文化元素也在影響岳州窯,即由西域傳入的各類器型、裝飾技法和紋樣。漢唐時期,湘江是連接海上絲路與都城的重要通道,各種從海上傳入的舶來品如各種質地的珠寶、玻璃、銀器、香料等經湘江北上,考古工作者在湘江流域也發現灑落各地的各類遺珍,這些異域文化也影響并沉淀在同在湘江岸邊的岳州窯產品上。從器形看,有牛首來通杯、細頸瓶、螺形杯、鸚鵡杯等。裝飾技法上有模印貼花、印花等,紋樣有胡人舞蹈紋、忍冬紋、唐草紋等,石蒙蒙、李浩等曾有專文探討[33],茲不贅述。

(四)隋至盛唐為持續繁榮期

隋唐時期定都洛陽、長安,北方瓷業興起,特別是白瓷興起,岳州窯不再為都城高級貴族、宮廷所寵,失去象牙塔尖的地位。但隨著瓷器的日益普及,岳州窯的產量不僅沒有減少,反而不斷擴大,處于持續繁榮階段。從窯址和墓葬材料看,這時期岳州窯的產量仍很大,馬王墈、馬草坡、洋沙湖等窯場都在繼續燒造,這時期的工藝技術基本沿用南朝,釉色由偏綠變為偏黃,說明窯內氛圍發生變化,但器類和器型較南朝也有所不同,主要體現在以下幾方面:

隨著隋唐的大一統,中原文化再次強勢植入,體現中原官方禮儀葬式的隨葬明器也隨之出現,數量上則依《唐六典》所載的根據官員品階高低決定,“凡葬則供其明器之屬,三品以上九十事,五品以上六十事,六品以上四十事……”。四神、十二時成為有一定身份貴族的標配,且是按北方地區俑的范式制作,只是對衣著按南方氣候進行了相應改變,不再有風帽、風衣。此外還有儀杖俑、文官俑、男女侍俑,以及鞍馬、牛車等交通工具,有提供異域寶物的牽馬、牽駱駝或架鷹的胡人,供墓主享樂的奏樂俑、雙陸棋、圍棋等器具,狗、羊、鴨等牲畜,井、灶、磨、碓等生活、糧食加工用具。

可見,明器便成為岳州窯的一大新增產品類型。這時期的典型墓葬有隋湘陰大業六年墓[34],唐代墓葬有1963年長沙牛角塘唐墓(63長牛M1)、長沙咸嘉湖唐墓(圖一〇)、岳陽桃花山唐墓、四川萬縣(現為重慶萬州區)冉仁才墓等[35]。從隋到唐明器也有個不斷補充不斷完善的過程,由十二時辰到增加當壙、當野、祖明、地軸四神,觀鳳鳥、仰觀伏聽等,成為隨葬標配,而青瓷器皿則隨葬地區風俗有所損益。

貞觀十四年(640年),唐在交河城設安西都護府。武周長安二年(702年),于庭州置北庭都護府,西域為唐所掌控,絲綢之路再度繁榮,開元間又在廣州設市舶使,后改為市舶司,管理與外通商。中西交往達到前所未有之頻繁,波斯文化、粟特文化為代表的胡文化在唐朝非常流行,“唐以后,市舶麕集粵東。”[36]“時南海郡利兼水陸,環寶山積”[37]。

湘江再次成為廣州連接都城的主要通道,受其影響,岳州窯產品胡風較南朝更勝,燒制大量的胡人俑,皆高鼻深目,濃密絡腮大胡,神態各異,或牽馬、牽駱駝、架鷹,或作武士俑,或作持杖的蒿里俑,衣著或胡服或漢化(圖一一)。器形有多仿粟特金銀器的高足杯、海棠杯,碗、碟等仿金銀器制成五曲、六曲,或出筋。紋飾有西亞風格的聯珠紋、唐草紋等。

器型與南朝相比有所變大,如盤口壺明顯增高,腹徑加大,系由原來的四系變為六系、八系。盤口也較南朝深,且盤口底外棱凸出。釉由原來施滿釉變為半釉。

裝飾技法上,隋流行小單元的印花,或印花與刻花相間排列。與同時期的洪州窯相比,花紋圖案偏小,圖案也沒有洪州窯復雜。入唐后印花明顯減少,多素面。但發現少數幾件以詩文裝飾的小盞,在盞口內沿刻一圈小方格,方格內錐刻五言詩一首,詩文多與酒有關。底心塑山石,山石有小鳥一對,相互顧盼。

這一時期,釉色由南朝偏綠轉向偏黃,說明窯內氛圍出現變化。

(五)中晚唐至五代為衰落期

進入中唐以后,由于長沙窯的興起,岳州窯走向衰落,產品已無創新。正如劉永池先生所說,這時期代表性窯址為鐵角嘴窯。產品種類減少,已無初唐、盛唐時期的明器,概安史之亂不僅動搖了唐朝社會秩序,也改變了人們的觀念,人們不再過多的關注身后世,而是關注現世。這時岳州窯產品多為飲食和盛儲用器,如碗、盤、壺、壇、罐等。

碗底多見玉璧形、圈足。工藝與長沙窯相互交流和影響走向趨同,如涂化妝土。總體看來,中晚唐至五代岳州窯雖仍有燒造,因長沙窯的強勢崛起,走向衰落已是不可避免,唐乾符六年十月黃巢軍攻占廣州后,因水土不服,同年底率軍北上,途經湖南時摧垮了原來的官僚管理體系,湖南陷于內亂之中,長沙至洞庭湖的湘江航道成各路兵馬往來必經之路,同處這一河段的長沙窯、岳州窯不再具備燒造條件。

待馬殷定楚,衡州窯已悄然興起,也以燒造青釉為特色。從湖南五代、北宋墓看,這時期出土青瓷多為衡州窯產品,實際上,這時期湘陰及岳陽其他地區仍有少量青瓷燒造,釉色與盛唐時期沒有多大變化,只是器形隨時代潮流發生相應改變,如宋代流行的茶盞,在湘陰變為傳統的青釉,且有不少出土。

三 岳州窯的歷史地位

由于窯址發掘不如越窯、洪州窯充分、系統,岳州窯的歷史地位并未凸顯出來,故學界以往言漢唐青瓷必稱越窯,將越窯作為東漢成熟青瓷的唯一發源地,其他窯口則在魏晉之后才興起;但凡見到造型、釉色皆佳的產品多半認為是越窯產品。拂拭歷史的厚土塵埃,岳州窯的真實面貌逐漸清晰。

(一)在陶瓷史的地位】

從興起時間看,岳州窯是最早燒造成熟青瓷的瓷窯之一,換言之,中國青瓷發源地并非是單一的,而是多元的。青瓷起源非一元論而是多元。“漢安二年”殘片是目前最早的紀年青瓷。而越窯青瓷的最早紀年墓是寧波奉化東漢熹平四年(175年),已是東漢晚期。

從裝飾技法看,岳州窯是最早使用詩文裝飾瓷器的窯場。湘陰縣城窯區的一住戶建房挖掘地基時出一件唐代刻有詩文的青瓷小盞,所刻五言詩為“市朝非我志,山水得余情,琴逐啼鳥囗,酒共落花傾。”內容與酒有關,可知此盞為酒盞。眾所周知,長沙窯以詩文裝飾產品為特色,所飾詩文的瓷器以茶酒具為多,其源頭可溯至岳州窯。酒文化與器具的結合,無疑是一種創新。對未施釉的部分刷有褐色的護胎醬,可視之為另一種形式的化妝土。從燒制技術看,岳州窯是最早使用窯匣缽的窯場之一。

洪州窯龍鳳烏龜山窯址第一期已開始使用匣缽,不過數量極少,其年代約在西晉至東晉早期[38]。1997年發掘表明岳州窯也在東晉時使用匣缽,而從產品分析,岳州窯匣缽的使用可能早到西晉。西晉潘岳《笙賦》:“披黃苞以授甘,傾縹瓷以酌醽”,縹瓷應是一種在較強還原氣氛中燒制的青瓷,現學界一般認為縹瓷指的是越窯或甌窯,恐需商榷。除龍窯易形成還原氛圍外,匣缽的應用是強化還原氛圍的另一大助力,能給坯體營造較為封閉的空間。晉及南朝使用匣缽裝燒的只有岳州窯和洪州窯,越窯直至唐時才開始使用匣缽。

詩中的“醽酒”是漢至南朝湖南釀制的一種名酒,晉張載有《酃酒賦》:“未聞珍酒,出于湘東。”所盛酃酒的縹瓷應是就地取材的岳州窯產品。南朝時岳州窯匣缽皆作筒形,近底部有兩個對穿的小孔,與洪州窯匣缽腹部有4、5個三角形或四邊形、圓形氣孔,口沿也有兩個半圓形氣孔不同,岳州窯匣缽較好的密封性有利于強化坯體的還原氣氛,燒出青中泛綠的翠色(圖一二),南京、武昌地區及中原地區高級貴族墓及城市貴族居住區遺址出土的南朝岳州窯青瓷多呈青綠色,從出土及國內外博物館所藏南朝青瓷看,釉色最為青翠者多為岳州窯產品。

“太官”款銘瓷及“官”字款匣缽的出現,說明岳州窯已成為官府及宮廷的定燒產品,成為南朝青瓷的象牙塔。從窯址發掘和采集到有“太官”“官”“供奉”“上廚”等銘碗,結合1997年窯址發掘時出土“官”字匣缽,以及南宋出土的“太官”“官”銘款標本,說明至遲南朝,岳州窯產品已進入宮廷,無論地方官府上貢還是朝廷定燒,都說明窯場與宮廷用瓷已有直接互動,是唐代窯場與宮廷用瓷互動形態—官府貢瓷和定窯“官”“新官”的早期形態。

岳州窯的歷史地位還體現在對其他地區及后世制瓷的影響上。在桂林漓江往南5公里西岸的瓦窯,始燒于南朝,盛于隋,從器型、裝飾特點、裝燒方法與岳州窯相仿,可能為“南朝時期,湘陰窯的工匠溯湘江而上,經靈渠入漓江,到桂林地區創建了新的窯場”[39]。從岳州窯早期流布看,其產品至三國時便銷往中原地區,南北朝時期盡管南北分治,并沒有斷絕南北經濟貿易往來,岳州窯青瓷大量銷往到中原地區,同時也影響中原地區青瓷的起源與發展,正如劉末先生通過比對,發現“岳州窯產品從遷洛之后開始迅速涌入,無論是種類、數量、質量與洪州窯產品相比都占據優勢,并在東西魏、北齊周時期獨步北方”[40]。

從湖北武昌隋唐墓出土青瓷盤口瓶、 多足硯、虎子及素胎明器等[41],陜西隋李靜訓墓等出土青瓷罐、盤口瓶等器物[42]反映了隋統一后岳州窯產品在北方尚有一段銷售旺盛期。岳州窯瓷的流布,對北方陶器和早期瓷器也產生很大影響,如北方流行的浮雕蓮花陶罐的造型便來自岳州窯,而相州窯、鞏義窯等早期瓷器受岳州窯的影響也非常明顯。

(二)在對外文化交流史的地位

自戰國至唐朝,湘江是海上絲綢之路往內陸延伸的重要通道,是連接海上絲路到都城最便捷的線路。這時期湘江流域出土許多從海上絲路傳入的各類質材珠飾[43],既有瑪瑙、水晶、紫晶等天然材質珠飾,還有金珠、蜻蜓眼琉璃珠、費昂斯珠等人工制造或加工材質的珠飾,此外還有香料、玻璃器、玳瑁等其他舶來品。西域文化也在湖南地區沉淀下來,為當地文化所吸收。

中國在進口納鈣玻璃的基礎上,創制中國特色的鉛鋇玻璃,據學者推測戰國至漢時長沙或湖南南部可能就是玻璃制造中心[44],鉛鋇玻璃蜻蜓眼、玻璃劍飾、玻璃璧以長沙及周邊地區出土最多。湖南省博物館藏漢胡人牽馬俑、人形吊燈、胡人奏樂吊燈等應是西域文化在本土的物化。西域文化元素傳入中土后,經過沉淀、遴選,部分為中土所吸收并華化。

得地利之便的岳州窯,是南朝以后西域文化元素體現最集中、最全面的瓷窯。正是因有岳州窯對西域文化的理解、包容和吸引,為后來長沙窯蘊含濃郁的中西文化做了前期鋪墊,也為長沙窯大量外銷奠定了基礎。因此,深處內陸的唐代長沙窯把產品銷售到海外20多個國家和地區,在黑石號出水67000余件文物中獨占56500件,并非空穴來風,這除長沙窯的開拓進取外,歷史的積累也是其重要因素。