畫畫容易,它是平面的;雕塑難,它是立體的。

陶瓷是火的藝術,1300多攝氏度的高溫下,瓷土變得像蜂蜜一樣。冷卻之后,成與敗,一半在人,一半在天。

因此,做陶瓷難,做陶瓷雕塑更難,做人物陶瓷雕塑,做古圣先賢人物陶瓷雕塑,難上加難。難就難在:人物雕塑是三維的,古圣先賢人物雕塑卻是四維的,有空間也有時間。穿越不了時空,就俗、就沒有精氣神。

歷史上,有一位被稱頌的陶瓷藝人何朝宗。他做的古圣先賢人物陶瓷雕塑,在16世紀的國際國內(nèi)市場,人們“不惜以萬金爭購之”。他的代表性作品,就是《渡江達摩》《自在觀音》《和合二仙》等。

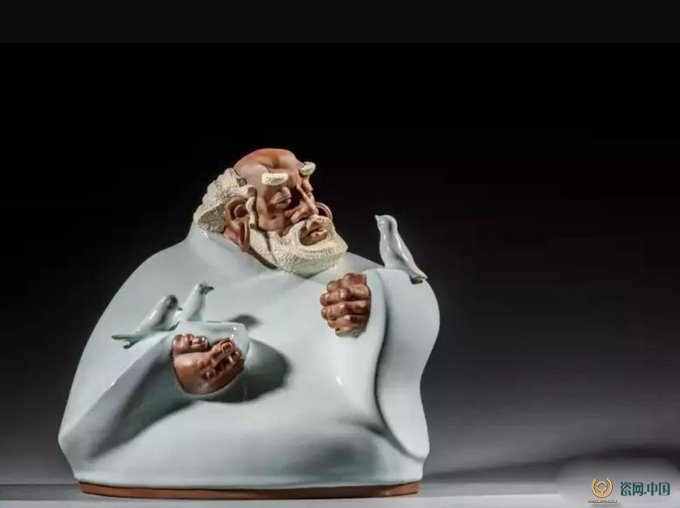

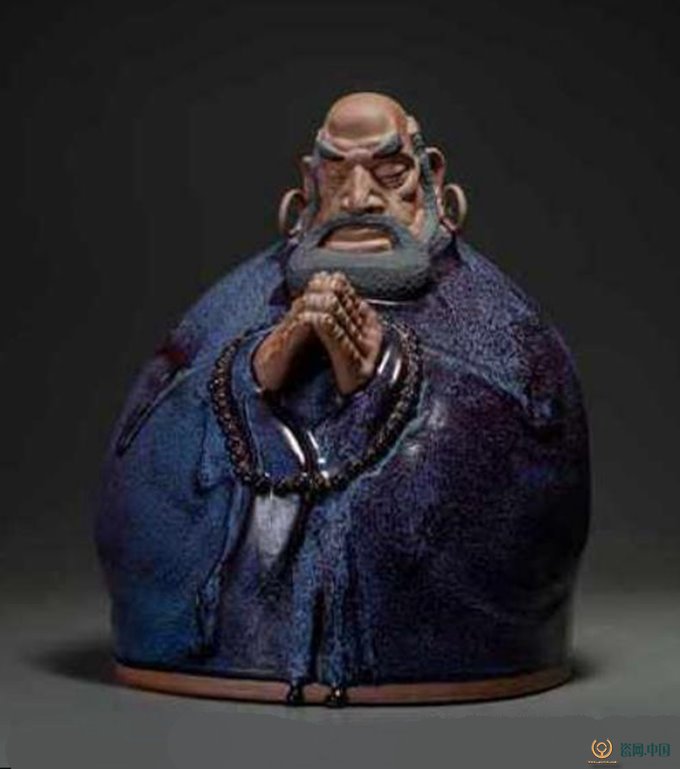

與何朝宗相類,李明的代表性作品有《達摩哺雀》《達摩觀月》《達摩伏虎》,也有《老子察地》《鐘馗八件》《羅漢頓悟》等。只是難度更大:何朝宗做的是白瓷,是固定釉;李明做的是鈞瓷,是流動釉。固定釉不太需要考慮釉的問題,流動釉則必須時刻考慮之。所謂“入窯一色,出窯萬彩”,“彩”得不好、不妙,就是畫蛇添足,就要前功盡棄。

生活在當下的李明,汲取北魏、唐代等石窟造像的中國傳統(tǒng),但他的手法就整體而言,卻是來源于西方的。他自小學素描,1978年以高考河南素描狀元的成績步入景德鎮(zhèn)陶瓷學院雕塑系。他的系統(tǒng)教育與訓練的“文”,自然是被“西化”了的。

“文”和“化”,其實就是傳承與創(chuàng)新。“文”代表過去,代表曾經(jīng)的輝煌,代表我們所學習的知識;“化”代表創(chuàng)造,代表幻化,代表一種精神裂變?yōu)榱硪环N精神。學好“文”,做好“化”,正是我們這個時代最需要做的一個事情。

縱觀中國陶瓷史,在人物雕塑上,秦始皇的兵俑,何朝宗的達摩、觀音等無疑都是“高峰”。在人物陶瓷雕塑上,河南第一個高峰應該在1300年前的盛唐時代。盛唐時期的三彩人物雕塑,不管是胖妞、武士俑,都做到了極致,達到了一個前所未有的高度。在盛唐時期的三彩中,我們看到,那個胖妞的臉上是沒有釉的。今天,我們在李明的雕塑之中,也看到了這一點。

就陶瓷雕塑造型藝術而言,李明傳承的,是我們整個中國陶瓷史八九千年的文化與文明。在陶瓷雕塑中,將人物的面部進行深入的雕塑與描繪,其精致而細微的工藝,稱之為“開相”。這個工藝或者說手藝,是很獨特的。在“開相”上,唐代的三彩運用到了極致,而李明的人物雕塑把整個中國陶瓷關于技藝、關于工匠精神的夢想,同樣也“開”到了一個重要高度。高度提煉,簡約精細,畫龍點睛,李明不只在河南,就是在整個中國陶瓷雕塑界,都是具有深遠影響力和重要話語權的藝術家。

他以古圣先賢人物陶瓷雕塑,闖出了一條新的陶瓷人物雕塑的道路。

文章來源:河南日報 2016年12月30日《精彩周末/人物·時空》

作者:郭愛和 中國陶瓷藝術大師