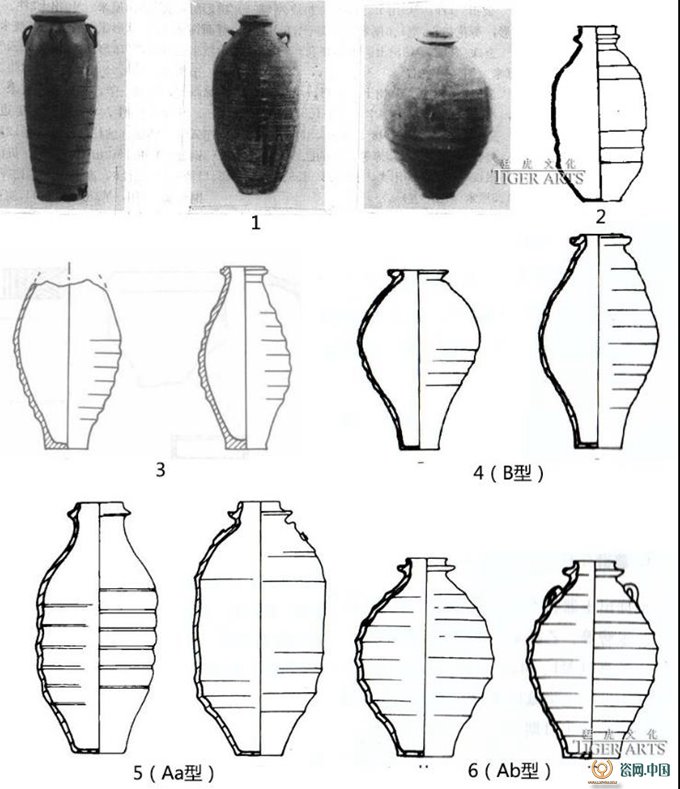

在安徽省宣城市宣州區貍橋鎮的東云村,水陽江畔,有一個叫西窯沖的地方,是經年累月沖積而成的山、河之間的扇形洼地,洼地兩邊坡丘上連綿不斷散布著眾多古窯場遺跡,是省級文物保護單位宣州古窯址群的一部分。窯址表面有大量的瓷片堆積,最多的是四系、雙系或無系的平底罌、瓶類的殘骸。這些瓶高矮、大小不一,制作粗獷,大多身筒修長,束頸、環口,有半施青黃釉、黑褐、醬黃釉等缸胎器(器內蕩釉或無釉),也有僅涂抹深色漿水類或素胎炻器;多深赤、褐、棕色缸胎,胎質堅硬。伴出的還有搽缽、長筒型小罐、小碟等器物。

圖一 窯址和窯址上采集殘器及標本

學界通常把此類器制瓶子稱為“韓瓶”,其燒造歷史的時間跨度較長,約集中在北宋至清代早期。地域分布廣。

宣城市地方史志里,也常提及一種名為“歲(貢)官瓶”的古代酒容器,產地在東門渡窯以東的古慈溪(目前宣州區貍橋鎮東云村、衛東村的全部和慈溪村的大部分地區),即現在宣州區貍橋鎮慈溪村慈溪西山一帶。而慈溪和西窯沖一帶卻恰好發現了大量這類青釉環口瓶的生產遺跡。

圖二 窯址附近出土的代表性器物

西窯沖這類大規模生產的長筒式瓶,其生產年代、目的和背景是什么呢?“韓瓶”是否就是文獻中所提的那種“歲官瓶”?本文擬從以下幾方面作考究:

1、史志中的線索

宣州窯是安徽皖南的重要窯場,窯址集中位于宣州區水陽鎮、貍橋鎮,和蕪湖縣的東門渡。唐五代是極盛時期,宋代中晚期開始衰落,明代繼續燒造。最早記錄有宣州窯線索的應該是明代《寧國府志》:“今東門渡古稱符里鎮,相傳許旌陽游山南,于窯傍置鐵符,斷自符以東可陶,今陶皆出鐵符之東”。

光緒《宣城縣志》也提到“符里鎮……宋建中靖國元年,監宣州酒稅左殿直、洛陽柴巽創建真符觀。鎮之東為東門渡,舊為焦村市,有屯師濠塹。”

表明:一、符里鎮東門渡以東可陶,也就是可以燒窯;二、符里鎮監宣州酒稅,且有屯師。史料上的自然地理條件、人為需求量都有了。發現的宣州窯生產“韓瓶”的窯址大部分即分布于東門渡窯以東及以南水陽江畔。

明代嘉靖《寧國府志》(卷之五表鎮紀)載“由嶺而北曰長山慈溪出焉,今歲陶官酒瓶于此”。光緒《宣城縣志》(卷之四山川三)載:由嶺(北隅嶺)而北曰長山慈溪出焉,歲陶官瓶于此,西為紫峰山稍北為西窯沖舊名莫家巷(48-49頁)。這兩處史料可以推斷慈溪產官酒瓶,慈溪即目前宣州區貍橋鎮東云村、衛東村的全部和慈溪村的大部分地區。西窯沖位于慈溪,也是其中窯址密集分布之地。那么由此就可以推斷,位于東門渡以東地區地區的慈溪,其大規模的窯址就應該是古籍上的歲官瓶產地。

2、位置和地名的佐證:禁碑

在西窯沖有一個叫禁碑的村莊。禁碑為康熙三十三年立,毀于本世紀70年代。光緒《宣城縣志》(卷之四橋梁二十四59頁)載“慈溪長山禁挖沙土碑略案碑康熙三十三年,邑令薛君履勘,得慈溪西山系郡城護衛,且附近墳宅甚多。近因無賴搆引蕪湖鋼坊硃店,挖盜紅沙紅土,供泥灶礬紅之用,致傷龍脈。士民李鳳閣等呈吁制撫各憲請禁,委系實在情形,應申請永遠斥禁,并給示立石。”

光緒《宣城縣志》(卷十六懿行二十八)中記載“李鳳閣字公敕,號云峰……其尤著者,慈溪西山一帶,北連大河,周圍水口盤結,郡北地脈上產沙泥,可供鋼坊泥爐、硃店礬紅之用。康熙年間,蕪邑有射利者串里奸挖掘搬運,致損郡城護衛以及墳冢村基。鳳閣于康熙三十三年首呈督憲傅公,請示嚴禁。督撫府縣往返委勘,祥準勒石,計費不下五六百金,鳳閣獨立任之,至今獲保無虞,莫不頌其遺澤。”

由此推斷:西窯沖的禁碑村位于史料中的慈溪西山(歲官酒瓶產于此),此地水口盤結水路交通便利,山林茂密,更重要的是產優質沙泥,天時地利,是立窯燒瓷的絕佳場所。清代早期還在禁止盜挖土壤。

通過以上史料里的蛛絲馬跡分析,實現了地理位置(慈溪一帶韓瓶窯址)和“官瓶”名稱的相互的印證。即宣州窯的部分窯址生產的青釉雙口瓶(“韓瓶”),就是史料理的“歲(貢)官瓶”,產地就在慈溪。

安徽地區出土“韓瓶”的墓葬資料表明,其生產時代大概從宋代一直延續到清代初期。

1965-1983年清理的明中山王徐達家族墓出土“韓瓶”五件[1](圖三1))。1993年4月安徽滁州珠龍鄉南小莊發現明代初期中軍都督府僉事李茂之夫人墓中也有“韓瓶”出土(圖三2)[2]。安徽省明光市張崗墓群2003年發掘的淺穴土坑墓M1、M2出土的A型瓶,即為明清時期(圖三3)[3]。安徽省肥東縣長臨河鎮羅勝四遺址宋、清墓葬發掘出瓶27件,其中A型21件(宋墓出土),B型6件(清墓出土)(圖三4、5、6)[4]。安徽廣德縣南塘村清代墓葬也發現陶韓瓶[5]。蚌埠市方溝明清吳氏家族墓發現10件清代早中期瓷瓶[6]。安徽肥東縣黃崗墓群發現瓷瓶5件,為北宋時期[7]。鳳陽縣大申墓地發現宋代釉陶罐[8]。

從墓葬出土情況來看,不同時期,器物形制和品質有不同。推測早期的多為施釉器,胎質比較細密,器形大多修長。晚期明清的應該多施薄釉或不施釉,胎質較粗,多鼓腹,大概是因為器物的普及程度越來越高,需求量大,導致產量巨大的原因。

“韓瓶”在很多文章中的叫法很多,除了“韓瓶”以外,還有“陶瓶”、“瓷瓶”、“釉陶罐”等。“韓瓶”相傳是南宋抗金名將韓世忠的軍隊行軍打仗時的軍用水壺。民國史學家鄧之誠著《骨董瑣記》卷二“韓瓶”條記載“康熙丁亥,蘇城大旱,川澤皆涸。有漁人于陽城湖中,掘得瓷罌數百,小口巨腹,容五升許。……或謂此韓瓶也,韓蘄王(韓世忠)所遺,得者遂珍之”[9]。這是“韓瓶”這一名稱最早的確切記載。

光緒《宣城縣志》“符里鎮……宋建中靖國元年,監宣州酒稅左殿直、洛陽柴巽創建真符觀……。”宋代有監酒稅的機構,那么金屬等材質資源有限、成本過高的古代,大量的酒器就只有采用陶瓷產品。

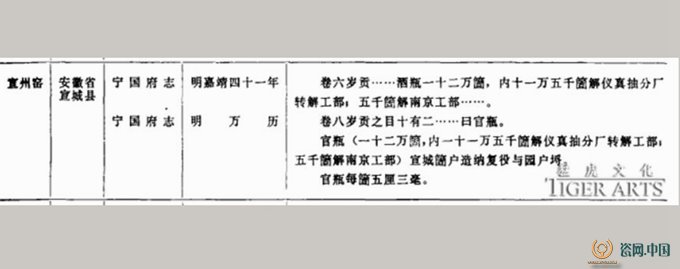

1973馮先銘在《記志書中一批有待調查的瓷窯》(《文物》1973年第5期,45—51)一文中列出了明嘉靖四十一年《寧國府志》、明萬歷年《寧國府志》中記載的安徽省宣州窯歲貢“酒瓶”、“官瓶”的情況。既說明了明代宣州地區酒業的發達,又證明了歲貢官瓶之數量之巨大。

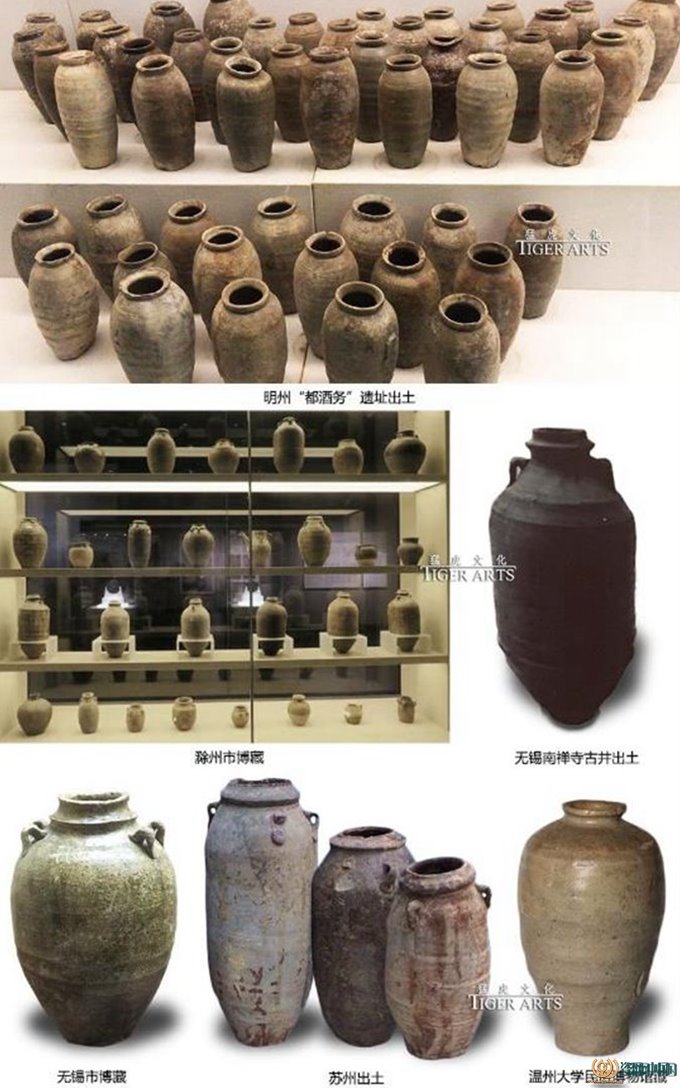

從遼宋金元明的國內歷代考古挖掘情況和大量器物類型學研究的成果中,我們可悉這類束口頸、長深腹式樣容器的陶瓷制品,基本皆為酒器的使用功能,從南到北的廣大地區均有大量生產。如這種束口瓶在周邊江蘇浙江等地也大量出土,江蘇宜興筱王古窯址群[10]就大量生產這種瓶子,只是它們和宣州窯的這部分“韓瓶”在胎釉上會微有差別。

圖五(圖片出自《宜興窯古代陶瓷標本集》黃興南編著)

圖六 各地出土韓瓶例

墓葬出土資料顯示,此類“韓瓶”有大量一起出土,也有單個或幾個隨葬的,且所陪葬墓一般都是平民墓;同時在河道等水域、城市遺址等地也多見出水出土品,或作汲水時脫落,或為運輸、集散時散失,都有可能。

由此可見,“韓瓶”的原型及其使用功能,首先是一種廣大老百姓日常生活用品中的酒、水容器,同時也是經營酒業的官坊或私坊大量采購的、官府訂造征用的“歲貢瓶”之類的貯酒具,卻并非一種“軍壺”性質的軍旅專用品。

只是在戰爭等特殊年代,因其成本低廉、量多,束口、細頸、深腹等器制特點,容量大并便于系繩攜帶,并可作汲水之用,而常被軍旅大量采用,如被韓世忠采用為行軍打仗便攜水壺,合乎情理。但 “韓瓶”這個因特殊歷史原因而衍生的器物稱謂顯然是片面的。

綜上所考,從地理位置的時空對應定位、生產年代的比對,以及類型及其功能考究上,都充分證實宣州區慈溪和西窯沖一帶古窯址發現的此類大規模生產的“韓瓶”,正是地方史志等文獻中記載的“歲(貢)官瓶”。只是在長遠使用過程中,由于特殊背景下,其功能出現衍生異變,以及民間流傳及歷代不同角度記述中的品名稱謂出現錯位等歷史原因,才導致了后世的認知模糊和概念混肴。

雖然在學界“韓瓶”這種稱謂似乎已約定俗成,但并不科學,很大程度上式沒了其歷史真容和社會功能。(《猛虎 • 文物考古》2019年第13期)