秦大樹教授

一 考古生涯的開啟

丁雨:秦老師您好,感謝您接受采訪,您是恢復高考后不久上的大學,能否請您先談談上大學之前的經歷?

秦大樹:我是81級的。當時恢復高考好幾年了,入學考試已經比較正常了,所以像我這樣歲數偏大考上的同學就不多了。上大學稍晚,是因為我在1976年入伍參軍。在當時,當兵相比下鄉插隊還算是一個較好的去向。“文革”時期,部隊通常選擇工農兵出身的青年入伍,而在76年底,算上我在內,居然有兩個知識分子家庭出身的子弟入選,這在剛剛粉碎“四人幫”時也是一個新現象。

當時我比較懵懂,不是有多么明確的動機要去參軍,身邊報名參軍的同學挺多,然后體檢又通過了,就去了。我想當時我父母比較無所謂,因為如果不去參軍的話,另一條出路就是插隊。我的同學大多都去插隊了。我1976年參軍,1977年底恢復高考,但因為我在部隊,無法參加高考,所以當時心里還是蠻后悔的。

面對中學同學紛紛考上大學,我想退伍之后再參加高考。1979年,作為基層部隊的戰士,也獲得了穿軍裝參加高考的機會。當時上級給了我所在的支隊五個參加地方高考的名額,每個大隊一名。我在部隊內部選拔考試中得了第一名,但是報到大隊黨委一討論,認為培養一個水兵挺不容易,于是就選了一個陸勤的戰友參加高考。我當時比較沮喪,但現在想想也可以理解。因為水兵屬于技術兵種,在到作戰部隊前要在訓練團先培訓10個月,部隊付出的代價較大。部隊也考慮到我的心情,就選派我去報考海軍學校。去海校也是上大學,回來還能提干,但需要長期在部隊工作,專業選擇不多。所以我沒有去考海校,部隊領導也挺失望。

后來部隊派我去上海學了一段時間的儀器操作,得了一個二級技術能手的稱號。部隊那時候學文化的氛圍不是很濃,我私下里還學著一些數學、外語,也有人說我是“大學迷”,覺得我沒有把全部的時間用來訓練。不過因為我在支隊比武成績很好,所以中隊領導一直比較重視我,希望把我送到教導隊學習,培訓通過就可以提干。我表示希望早日退伍回家去考大學,沒有接受去教導隊學習,領導也比較郁悶。當時我在艇上的戰位叫電航,管自動舵、電羅經的,是挺重要的戰位。同時我技術又還可以,所以部隊希望我能超期服役。

在部隊服役四年之后,1981年1月,我按期退伍了。回到北京后距離高考的時間已經很近了。對于我這樣一個從一上學就遇見“文革”,并經歷了十年的全過程,基本沒有系統學習過的人來說,時間很緊迫,需要趕緊復習功課。當時確實壓力非常大,我放棄了中學時較有優勢的理科,報考了文科。父親給我報了一個人大附中的補習班,以應試的方式系統補習各科知識;后來又跟著北大附中的在校班上了些課,聽了一段時間數學;并且心無旁騖地突擊學習了歷史、地理和政治課的知識。

其實70年代末部隊也在努力改變軍人文化水平較低的現象,大力組織文化學習,我也被選為中隊的文化教員,所以我在部隊有機會學習和講授數學,自我感覺數學應該沒什么問題,所以復習的時候沒太用心,語文則主要寄希望于自己以前的基礎。倒是外語一直比較差,所以就拼命復習外語。而那時候外語才計30%的分,占比不太高。但隨著高考的延續,數學越來越難,結果考試成績出來一看,外語考得挺好,數學反倒考得不太好。但總分是夠上北大了。當時中學應對高考已經有了系統的訓練體系,像我們這種情況還是比較特殊的,當時還有一位京籍戰友考上了北大,一位一起復習的戰友考上了中山大學,說明那段時間在部隊里文化學習的努力還是挺有成效的。

丁雨:那為什么要報考古專業呢?

秦大樹:我第一志愿報的就是北大考古專業。我父親原本在北大中文系教書,中文系很多教授跟我父親關系比較好,跟我比較熟悉,有時候和他們聊的時候,他們說一定要學考古,考古才是真正的做學問。他們的鼓動對我影響很大。總體來說就是想找一個專心做學問的專業,所以就這么選了考古專業。

其實也不是沒有動搖過。成績出來后也去問過其他院系,比如經濟學院,當時厲以寧老師跟我說可以接收,但是只能學政治經濟學。這個專業不是我中意的,想想還是算了。另外我的分數也夠中文系文學專業了,就去和中文系倪其心、袁行霈等老師探討,問我能不能去學文學專業。倪其心老師就勸我,考古學問大,還是應該學考古。上了一段時間考古之后,我也曾出現過動搖,想轉個別的專業。

那時已經開始推行學分制了,我前兩年課選得特別多,學分超過要求,其實是想提前畢業,因為我上大學年齡比較大了,就有些搶時間的想法。我就問嚴文明先生,學分修夠了能不能三年畢業,參加完基礎實習,寫一個論文畢業。嚴先生沒有同意,表示考古的兩次實習是必不可少的。所以就沒能提前畢業。也由于和嚴先生聊得比較多,他一直覺得我要考新石器時代考古的研究生。

丁雨:您本科實習是在哪里?對您有什么樣的影響?

秦大樹:本科的基礎實習是在煙臺長島,就是大黑山島北莊遺址。我在我們班里應該是實習成績最好的之一,因為正好趕上挖了一個房子,我挖出木骨泥墻來了——就是建筑承重的大柱洞中間的那個圍護結構的墻。再加上我的寫作能力還可以,所以最后成績還不錯。挖了兩個月之后,一部分同學由吳玉喜、趙輝等當時的研究生帶去附近調查,我則一直在北莊,從發掘、整理到寫出實習報告。首次接觸考古工作,最大的收獲是對考古學的基本方法——地層學和類型學有了更深入的理解,基本排除了以前心中的疑慮。

到專業實習時,我已經選擇了宋元考古方向。當時宋元考古學科方向剛開創,只有一個實習小組,也沒什么資源,也不知道去做什么工作。馬世長老師和甘肅慶陽聯系,說那里之前發現了三座宋墓,還沒做測繪、研究,所以我們就去慶陽合水縣對三座宋墓做測繪和研究。

當時去甘肅的是四個人,我、田凱、李海霞、荊文煌。馬世長老師把我們送到慶陽的西峰就離開了,我們自己去合水縣工地。結果測繪工作很快就做完了,一個來月就完成了現場的工作,后期階段住在合水縣縣委招待所里畫圖。正好那個時候修縣志,因為合水縣是陜甘寧革命老區,所以把當地1934年以前參加革命的老同志全給請去了,特別熱鬧。這個活動中一個重要的項目,就是組織大家去延安看看。我們就和當地負責的同志說,我們也想跟著去延安。縣委看我們是北京來的學生,比較支持,就答應我們去了。從延安回來之后,我向宿先生匯報了這件事,結果被宿先生痛批一頓,說他是系主任,結果他負責的這組怎么最早就玩兒起來了。其實那時的條件比較艱苦,能有機會多看看,還是有好處的,我們認真地參觀了清涼山石窟,其中的一些壁面裝飾,對我們測繪的宋墓還是有啟示的。我們返京時途經曲沃,剛好82級同學在曲村發掘,我們班也有同學參加,就在曲村住了幾天,然后又去太原參觀了晉祠,這才回北京。但也是最早回來的。回來之后我們很快就完成了三座宋墓的勘測報告,后來也發表了。這次實習的經歷對我后來的研究都有幫助,比如在曲村時正好趕上清理幾座元明墓,加深了我對北方仿木結構磚室墓變化趨勢的理解。專業實習對步入專門的學科方向很有好處。

我本科的畢業論文就寫的中原北方地區宋墓,宿先生打的分還是挺高的。因為宿先生一向以嚴格著稱,宿先生自己也說,我打85分,你這個文章就算達到發表水平了。

二 宋元明考古

丁雨:您研究生階段為什么選擇了學習歷史時期考古呢?

秦大樹:我讀書時,熱門的方向還是新石器和商周考古,選擇后段考古,多少也是為了避開熱門。學歷史時期考古原本還是有點擔心的,擔心要看比較多的歷史文獻,怕對古文的要求很高,而我這種求學期間主要在“文革”中的人,古文底子太薄弱。但后來考慮,和同齡人相比可能我看的古文還算比較多,又和中文系老師交往多,還可以從這些老師身上多學一些;另一方面是,宋元考古在當時是一個新的專業方向,相關的研究都具有開創性,機會也比較多。所以最后就選了這個方向。

我們那屆是第一年可以保送讀研究生。但是宿先生堅決不同意保送,說有水平的學生自然會考上,有本事你就考啊,干嗎要保送啊。所以我們那年還是考的研究生,除了公共課,也許是宋元方向專業課的內容還不很難,我考的成績不錯,也就考上了。

丁雨:您本科論文寫的是中原北方宋墓研究,后來論文中的基本觀點經過修訂增補也寫進了《宋元明考古》,形成了宋墓分期分區的經典觀點。當時為什么會選擇這個題目來寫呢?在方法上有什么特點?

秦大樹:我們本科四年級的時候四個人做宋元考古。我們四個的題目都是自己找的,不是宿先生安排的。像田凱做的開封城,也是他最早提出了九里皇城說;李海霞做的南方地區宋墓;荊文煌做的山西地區宋金墓;我做的中原北方地區宋墓。當然我們這些題目也都和宿先生討論過,他也同意。因為宋元這個時候基本上沒人做,特別是總結性的研究很少,所以做什么題目都是開創性的研究。

做論文的時候,宿先生也給過我們一些基本的指導,比如說文獻的使用,讓我們注意文獻的可靠性。我有一次在正文里邊先引了《宋史》,注釋里又用《宋會要輯稿》證明,宿先生就指出,要把《宋會要輯稿》放正文、放前面,因為那是當時人記當時事,是更可靠的文獻。他專門給我們幾個人講過兩次課,介紹文獻使用的注意事項,也講到后段考古研究的特點,有時候還會出題目考我們。這些都具有點撥之功,許多要點在后來的研究中會常常應用。

其實對宋元考古,徐蘋芳先生有很多體系性的思考,我受到他很大的影響。我研究生的時候,徐先生在北大開講宋元考古課,這是全國高校中最早開設的宋元考古課。我是第一次正式宋元考古課的助教。在這個課上我做的作業是《金墓概述》,徐先生給了95分,說這個文章可以發,后來就發表在《遼海文物學刊》上。馮永謙老師審的稿,他說寫得挺好,因為前面很少有人做過這樣大規模的總結。在此之前就是遼墓有過這樣的總結。遼寧大學的王秋華老師做過一些,我們系80級彭柯的本科論文也是寫的遼墓,做得也挺好。彭柯最早提出了遼墓有兩個體系:以努魯爾虎山為界,赤峰這邊是耶律氏皇族的,朝陽那邊是后族蕭氏的。這個分區成果是比較早的,對后來的研究者啟發較大。全面收集資料系統研究之后,總能找到一些前人沒有關注過的問題。讀這些概述,等于你在看前人文章的時候,已經站在了他們的肩膀上。

丁雨:在本科論文之后,雖然您有相當長一段時間里都在進行陶瓷考古研究工作,但從您所發表成果來看,其實您對宋元明考古一直保持著全面的關注,在城址和墓葬考古方面都著力很多。后來形成了《宋元明考古》一書,目前已經是經典教材。宋元明考古中的三大研究對象是城址、墓葬、手工業,您如何看待這三者之間的關系?

秦大樹:1985年,徐蘋芳先生首次講授宋元考古,我是從1988年開始講宋元考古的。其實陶瓷考古課一直是權奎山老師講,有時候有幾個專題他讓我講。這樣在講課的時候就等于系統地把這些專題的資料都收集了。2001年,徐先生接手了一個大課題,叫“20世紀的中國考古學”,徐先生讓我寫宋元考古發現研究的綜述,為這個事情,我花了很長的時間,寫了20多萬字的一個大稿子,把遼宋金元明時期的城址、墓葬都寫了,倒沒怎么寫手工業。大概2001-2002年的時候,我就寫好把稿子交給徐先生了,但是這本書最后沒出版。等到2005年的時候,文物出版社要出那套“20世紀中國文物考古發現與研究”的叢書,就安排我寫《宋元明考古》,我就以原先那個20多萬字的稿子為底稿進行了調整,交了30多萬字的稿子,注釋很詳盡。后來出版時考慮到全套書的協調,刪減了一些內容。1998年,在為北大建校百周年舉辦的國際漢學大會上,我從裝飾技法的角度寫過一個陶瓷生產區域性、階段性研究的文章,就以這個內容為基礎在這本書里加了一章手工業的內容。最開始的時候,徐先生并沒有特意把手工業納入到宋元明考古的體系里,但是我們講課的時候總要涉及礦冶考古之類的內容,所以就開始關注冶鐵、煤礦之類的資料。我們一直在做陶瓷考古,所以也把陶瓷考古放在里面了。其實是到近些年,我們才說三大板塊,作為歷史時期考古的體系就比較完備了。原來的體系主要是城市和墓葬。

幾位老先生,從宿先生到徐蘋芳、徐光冀這些先生,他們都很重視城址和墓葬。徐光冀先生特意和我說過,你教宋元明考古,你得做一個城,你看宿先生做的長安城,徐蘋芳先生做的元大都,我做的鄴城,你要想成大家,就得做城。但是實際情況是,像元大都、開封城這些,人家有長時間考古工作獲得的第一手資料,你沒有第一手資料,就只能做一些總結性的、概括性的工作,當然也能有一些創新點。比如在開封新街口發現了宋代門址,引發了各種討論,但當他們發表了部分資料后一看,那宋代門址出土的器物有些是金代的,這說明這個門址的年代有問題。但沒有一手資料還是比較麻煩,很難對一個古城做深入全面的研究。

當然,現在我們說手工業也挺重要的,牽涉到當時社會經濟的研究。墓葬肯定是重要的。從墓葬中可以看出很多社會經濟和意識形態的問題。而從已開展的陶瓷考古,可以看到考古發現顛覆了很多以前的認知。結合了窯址、商品傳播、不同時代面貌等等方面,能夠對手工業發展情況的認知有一些突破。比較令人欣慰的是,我們這些成果很多都被學界廣泛接受了。

丁雨:在您看來,宋元明時期的墓葬研究相較于其他時段有何特點?您所發表的墓葬研究論著中,哪些您印象比較深刻?

秦大樹:宋墓和唐墓最大的不同就是關注的重點不一樣了。唐墓是關注等級的,宋墓更多的是關注風水。南北朝時期形成的士族觀念和制度的突破是在宋代,宋代的進身之道主要是科舉,父輩是不是官員對地位的影響沒那么大了。宋代雖然也有蔭官,但作用有限,蔭官最多到四品、五品,但宋代實行的是官、職、差遣分離的制度,實際的地位是由差遣決定的,因此蔭官獲得的官階并無重要的意義。因此宋代家族門戶的地位變得不那么重要了,更多的是個人的努力,前途都是變數,一家歷朝為相的情況幾乎不再出現。因此人們在觀念上更多寄希望于尋找風水吉地,以使祖先的神靈能夠福蔭子孫,所以宋朝的墓葬常常忽視等級,而更關注風水。關注風水除了表達對先人的孝道,更多的是為子孫謀福祉。

我本科畢業論文做的中原北方宋墓研究,在這基礎上,我又做了系統的資料收集和較深入的總結,寫了一個稿子,當時做了幾張大表,挺系統的,原準備投給《考古學研究》。但宿先生讓我修改一下,結果沒趕上那一期,就放下忙別的事情去了,所以沒在《考古學研究》發表。最后主要的內容我都放到《宋元明考古》里了。

我先前為了完成徐先生“20世紀的中國考古學”的文稿,之后又為了寫《宋元明考古》,把前后各朝的墓葬都整理了一遍,也看出了一些問題。比如以前都認為遼墓受唐墓影響比較大,其實現在看,好多所謂唐墓的因素就是中原地區傳過去的,就是后來五代、北宋的文化因素,只不過那時中原地區發現的早期墓葬特別少,以為是從唐代直接傳承而來。慢慢材料多了,把分期做好了,這種相互影響關系的脈絡自然而然就出現了。本世紀初,鄧小南老師他們做了一個“唐宋時期的社會流動與社會秩序研究”的課題,我也參加了,寫了《宋代喪葬習俗的變革及其體現的社會意義》的文章,發表在《唐研究》唐宋之際課題的專號上,是我多年講宋元考古課對宋代喪葬問題思考的總結。這篇文章還是現在做宋墓研究中引用率比較高的一篇文章。

其實我在《宋元明考古》這本書里,把宋遼金元明時期的墓葬都做了一些梳理,是在給徐先生寫的20多萬字的文章中濃縮、歸納出來的。回頭來看,梳理得還可以,為后來別人所做的系統研究奠定了一些基礎,有些觀點現在都還有一些學術價值,如果進一步系統地梳理研究,是可以成體系的。但后來還是在陶瓷考古方面的研究做得越來越多了,一個課題接著一個課題,在宋元明考古方面的深入研究就用功較少了。

三 國內窯址考古

丁雨:在20世紀80年代,高校中的陶瓷考古方向尚屬初創期,您在研究生階段為什么會選擇這個方向做論文?

秦大樹:這個問題我在其他的文章里也談過。我是宋元考古方向的第一個研究生,歷史時期考古較難安排實習,學校無力開展針對大城址長期、大規模的考古工作,近十幾年才開始有了一些改變,因為城址的考古工作已經擴及到縣鎮一級了。宿先生曾經派蘇哲去內蒙古商談,想在克什克騰旗的元代古城建設一個歷史時期考古的實習基地,但是因為各種原因最終沒有落實。當時想做一個城確實是挺不容易的,投入很大又曠日持久。墓葬又有太多的偶然性,宿先生曾和遼寧省方面談過,當時朝陽有個遼墓群,最后也沒談成。做窯址考古最終成為了一個更現實的選擇,比較適合研究生的培養時間,參加一個發掘工作,加上出土資料整理和寫論文,兩年的時間大體可以完成。

丁雨:從碩士研究生選題到您博士畢業,磁州窯研究占據了很重的分量。磁州窯研究應該是北京大學參與的第一個陶瓷考古項目,能否請您詳細介紹一下這項研究的來龍去脈?

秦大樹:隨著歷史時期考古的發展,宿先生除了希望給歷史時期考古的學生找實習地點之外,也希望開展手工業考古和科技考古,從清華大學化工系調來了做陶瓷研究的楊根老師,并幫助他申請了一個七五期間社科基金的重點項目“磁州窯、吉州窯、建窯的比較研究”,課題需要在考古發掘的基礎上開展研究。宿先生問我愿意到哪兒去做,磁州窯、吉州窯、建窯都可以。于是我就選了磁州窯,我想還是磁州窯近一點。因為那時候要去南方做窯址發掘還是太費勁了,比如去建窯,火車得坐30多個小時。有一年開全國考古工作會議是在石家莊,宿先生就把鄭紹宗所長和馬忠理約上,好好地聊了聊,鄭紹宗同意了和北大一起合作發掘磁州窯。我就帶著三個本科生前去發掘,1987年去發掘磁州窯。那時候沒有技工,發掘、整理、繪圖全靠自己做。磁州窯挖完就做了一個碩士論文,是磁州窯的分期研究。博士論文做的是磁州窯研究,以磁州窯為主線,把北方地區稱為磁州窯系的、以及被稱為民窯的窯場都納入進去。這樣一個過程下來,特別是經過比較深入的研究,知道了怎么做窯址考古,也看到許多需要研究的問題,也就日益對陶瓷研究感興趣了。我發掘磁州窯之后,李民舉參加了建窯的發掘。可見在宿先生的計劃中,社科基金重點項目必須以發掘為基礎,否則科技分析就是無根之水。

從磁州窯發掘到報告出來,整整十年時間,等于這么長時間抓住一個窯,把它做透,研究得比較透徹。到現在大家也承認,目前還沒有人從大的框架上突破我做的那個分期以及一些相關研究。等于將磁州窯曠日持久的發掘、整理、研究過程融入了陶瓷考古研究之中,培養出感情了,愿意做了。從1987年挖完之后,全力投入整理大約用了四五年的時間, 一直到2001年,才開始再到窯址,發掘了鈞窯。中間去了埃及一年,美國一年半,還去了日本一段時間,一直都沒再做窯址發掘,一直到2000年從美國回來后才再次發掘。我想說的是,僅僅發掘是不夠的,只有經過時長數倍于發掘的整理工作,以及隨后的深入研究,才算進入了陶瓷考古的門徑。

丁雨:磁州窯的考古和研究是陶瓷考古研究中的經典工作,您的博士學位論文雖然沒有出版,但是比較而言,至今仍是很難超越的著作。能否請您具體談一談磁州窯考古工作的情況和在這一過程中形成的方法、理念?

秦大樹:方法論上還是考古學的方法,所有后續研究的基礎就是分期。在研究的過程中慢慢就覺得陶瓷研究這個方向,過去的很多傳統觀點需要靠考古來突破。像磁州窯,等我做完分期以后,很多以前被認為是北宋的器物其實都是金代的。我們的很多成果出來了之后還是被學界接受了。

我做博士論文的時候,第一次出現了預答辯。我預答辯的稿子,是把當時北方地區所有發掘過的相關窯址,包括鶴壁集窯、淄博坡地、密縣西關等,全都做了一遍分期,都貼成了大表,特別是鶴壁集窯,花了很大的功夫,因為原本的分期并不準確。預答辯的時候,徐蘋芳先生他們就說,你這個研究鋪的面太大了,你得推倒了重來,集中到磁州窯的研究來,這樣才能深入。那時規定提前三個月預答辯,所以3月份預答辯,然后再過三個月得答辯。所以我在這三個月對論文結構做了大的調整,以發掘資料充分的磁州窯本身的部分為核心,其他窯址的部分,就變成了工藝技術,特別是通過裝飾技法的比較、傳播這樣的方式來展現。自從做完碩士論文,我就一直在研究磁州窯,比較多地關注了各種裝飾,像白地黑花、白釉剔花、紅綠彩等都做了研究,到博士論文等于把這些整合在了一起。當然寫作過程中又做了一些新的研究,比如系統地做了北方窯爐的研究,發表在《考古學研究(四)》上。對一些裝飾技法,如白釉醬彩、白釉劃花、珍珠地劃花、白釉黑剔花等,都做了比較系統的研究,但這些研究的基礎資料在以前都有較系統的收集,可以說基礎工作是在過去十年持續的研究之上完成的。

當基礎性的研究做得比較充分以后,就有可能在較深的層次上開展研究。我在做磁州窯研究的論文中還做了兩個比較深入的陶瓷經濟學方面的研究。一個是根據發掘清理的遺跡,判別出在觀臺窯巨大的窯場中有專門燒制的窯戶、制坯的坯戶,同時還有專門配釉的人戶,以及專門備制化妝土的。由此看出北宋時磁州窯就是一種高度分工的商品生產模式,生產效率高,產品的質量也好,代表了宋代制瓷業的高水平。但也有一些想法未能在這個研究中實現,如窯爐復原之后就了解了裝窯量,當時我特別希望能夠復原出用煤量,《宋會要輯稿》對煤的價格有很多記載,然后就想去計算發熱量,看燒一窯要用多少煤,又有很多瓷器上寫了一件多少價錢。知道這些就有可能算出來,燒這一窯瓷器的成本是多少,所有燒成的瓷器售出值多少錢,最終就可以算出盈利是多少。可惜的是,發掘中雖然出土了許多燃煤,但當時沒有采樣,所以未能實現這個想法。另一個是燒造時間問題,原來都說是“忙時種田、閑時燒瓷”,我就把所有瓷片和窯具上刻的年月資料都收集了。從正月就有,時間幾乎覆蓋全年,三到七月最多。所以可以看到基本是全年都在生產,而三月至七月的農忙時期還是生產的盛期,原來的那個說法未必成立。

當然我現在的看法是,宋代制瓷業的商品化程度是不同的,像前兩年調查的萍鄉南坑窯、鈞窯,與定窯、磁州窯是不一樣的。鈞窯那里全是幾千平方米的小窯址,文化層也不厚,那就是一個個小的生產組合,很少的人從事生產,就地挖原料,一個小窯址要完成備料、成型、燒成的全過程,所以它的生產效率是比較低的。這種窯址可能就是忙時種田、閑時燒瓷的模式。但是像面積幾十萬平方米的大規模的窯址,如磁州窯、定窯那樣的窯址,文化層非常厚,定窯的文化層可達11米,那就是專業化生產。一年從頭到尾都在生產,是專業化的手工業。

我寫完碩士論文之后,在分期的基礎上陸續寫了幾篇文章,最后形成了比較準確的時代特征認知,慢慢對其他地方的瓷器產品的時代也有了比較清楚的了解。在這種基礎上再談工藝技術的傳播,會比較可靠。陶瓷研究應該系統地做好分期,了解其興衰過程,再去做與其他窯場的關聯和技術傳播、討論生產管理體制等深層次的問題。我在那十年沒做什么別的研究,除了做了一些宋墓研究,主要就是做磁州窯。后來發現,當把一個窯做得比較深入透徹以后,再做其他窯的研究就很容易上手,因為每個時代都有時代特征,可以觸類旁通。

丁雨:磁州窯工作開展不久,北大在權奎山老師的主持下與江西省所合作開展了洪州窯的考古工作。您和權老師在做陶瓷考古上有理念和方法上的交流嗎?

秦大樹:權奎山老師原本是做隋唐考古的,后來宿先生安排他做陶瓷。權老師1992-1994年發掘了江西豐城洪州窯,1996年發掘了河南汝州嚴和店窯,1998-1999年發掘了浙江慈溪寺龍口越窯址。但是在這個階段,我一直沒主持過發掘,主要還是在做磁州窯,后來又分別去了日本和美國,回來才又做了鈞窯的發掘。

我覺得我們的一個共同點,就是把以前窯址發掘中不是太規范的地方。用考古學方法規范起來。原因是古陶瓷研究受傳統觀念影響比較強烈,在考古發掘中常常被傳統認識所左右,不講地層,直接按傳統觀念分期。我們強調按考古學的原則發掘窯址,以地層為依據進行分期研究,發掘中也注意對地層和遺跡有效判斷的方法。1987年我發掘磁州觀臺窯時,宿先生先后帶權老師和齊東方老師到現場,對考古方法的應用都有過討論,從地層判斷、出土物收集到遺跡圖繪制等方面都對我們的工作進行過討論和指正,要求嚴格按考古學的方法做。我記得,當時我畫的遺跡圖不夠細致,宿先生就說,遺跡圖要仔細畫,達到可以根據線圖和照片復建這個遺跡的標準,所以我又用了一個月的時間,重新畫了遺跡圖。這樣的討論使我和權老師在做窯址發掘中力圖嚴格貫徹考古學方法方面有了共識。權老師有兩個重要的貢獻,一是洪州窯發掘時,是先調查摸清楚情況再發掘,不是說看到一個窯址就去挖,那樣就沒有明確的學術目標了,這其實也是最早開展的專題性區域考古調查之一。另一個是在發掘寺龍口窯址時按“探方法”發掘遺跡,而不是“順坡挑”。因為在1998年北大百年校慶舉辦的漢學國際討論會上,在討論窯址考古方法的時候,還有學者說在南方發現了窯爐之后要“順坡挑”。按遺跡邊界發掘的做法,在相當長的時間里在窯址發掘中很流行。現在咱們都很清楚,用探方法能夠更好地獲得遺跡內外堆積的資料,對判斷時代和產品特征很有價值,而窯爐本身的信息反而沒那么豐富。從磁州窯發掘開始,我們一直堅持從發掘、資料收集、繪圖、到整理完全按照考古學方法來做,像我們的整理都是參照本科實習發掘北莊新石器遺址的訓練分型定式。

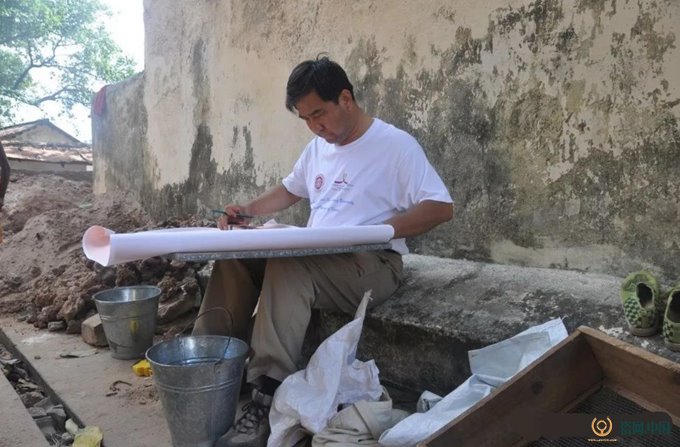

1987年宿白先生在觀臺窯發掘中清理得最完整的宋代饅頭窯內與齊東方、秦大樹合影

但窯址考古還是有特殊性的,地層學、類型學的使用也要有所創新。比如窯址會有很短時間快速堆積的地層,界限也不清,對分期沒有什么意義,我們就不細分地層了,努力劃分具有分期意義的大層。在類型學的使用上,分型式要綜合考慮,納入了更多的要素,在造型上關注包括口沿、足、腹各個部分,還要特別注意裝燒工藝的變化,這些要素與制瓷工藝技術的變化密切相關。現在我們對瓷器分型定式,造型當然是最重要的,而裝燒工藝的變化、胎釉的變化等也都納入到型式劃分當中。比如早期以柴為燃料、晚期以煤為燃料,瓷器釉色明顯不同,胎的原料選擇和人工配置,都會形成胎質胎色的差別,在分期中具有更重要的意義。再比如做景德鎮明清瓷器研究時,紋飾變化也要考慮。

丁雨:對,時代發展伴隨著社會政治、經濟和文化的變化,還有生活習慣的變化,瓷器的生產、使用和特征也會不太一樣

秦大樹:對,這些都是在實踐中慢慢總結出來的。我們受了比較嚴格的考古學訓練之后,自然而然地會把考古學的這些方法應用進去,而且證明確實也有效。記得2001年我們發掘了鈞窯之后,我負責整理劉家門窯址,李靜整理河北地窯址的資料。在做完型式劃分后發現了一些規律,我告訴李靜,北宋末期時器物的曲線十分優雅圓曲,到金代時上腹部曲,下腹較直,到元代就變成斜曲了。她對河北地的器物做了類型學研究之后說,確實是這么回事兒。其實我們最開始在接觸考古的時候,也常常不能理解,憑什么一個時代的口沿就外侈這么一點,后來就侈口變大了?都是不同的工匠手工來制做,也不用模子,為什么會有一致性呢?但是實踐當中一看,確實是有一致性,而且全國都有共性。一個窯的時代特點,可能在相距很遠的其他窯場也有體現。所以我常跟同學們說,你要是真的潛心把一個窯弄清楚了,再看其他窯的時代,都不會相差太多。因為許多方面具有相同的特點,時代共性是存在的。

丁雨:2006年,您代表北大與浙江省文物考古研究所合作,參與龍泉大窯楓洞巖窯址的發掘。在此之前,龍泉窯已經經過了長期的調查與發掘,楓洞巖窯址的發掘在目標上與之前的工作有何不同?

2006年秦大樹在龍泉楓洞巖窯址發掘(施文博供圖)

秦大樹:主要就是為了解決明初龍泉官器的問題。朱伯謙先生在1958年發掘大窯的時候應該是挖到了一些官作的遺物,現在這些標本保存在溫州博物館。這些是我們在楓洞巖沒有挖到的,我們挖到的是洪武永樂時期的,他挖到的有可能是宣德時期的。其實朱伯謙先生和任世龍先生應該都看到了龍泉窯有明代的遺存,但是討論得不多。傳統上認為龍泉窯是宋代的窯口,隨著考古工作的開展,逐漸認識到元代才是龍泉窯生產的高峰時期,而對龍泉窯明代生產面貌的認識,是本世紀以來才逐步清晰的。

在《大明會典》中就有一些關于饒州、處州官窯的記載,但是如果不了解龍泉窯那個時期的面貌的話,這些記錄很有可能被忽視。21世紀初期,當時有人指使當地農民在楓洞巖窯址盜挖,挖出了一些明初的官器,并聲稱是新發現,還找了媒體宣傳,說是發現了明代官窯。我們當時還能在現場看到盜挖的一個大坑。其實,當時隨著對龍泉窯考古工作的開展和研究的深入,本身也到了探討明代龍泉窯的生產狀況和尋找官作的階段,成為當時需要開展的課題。因為出了這個盜挖的事情,相關的考古工作就顯得比較急迫。但是浙江省文物考古研究所和龍泉當地幾次向國家文物局申請主動發掘,都沒能獲得批準。

2005年,我和一些國外友人在閩北到浙南這片區域做學術考察。到龍泉的時候,和沈岳明、楊冠富見面,就商量了這個事情,希望做一個系統的發掘,這樣就能比較清楚地揭示明初的生產情況。經過一番努力,2006年獲得了國家文物局批準,楓洞巖窯址的合作發掘得以實現。當時剛剛經過“三普”,對龍泉窯窯址的總體情況是比較清楚的。我們的目標十分明確,就是理清龍泉窯明代的生產狀況,特別是官作的生產狀況。

當時北大有四位同學參加了發掘。我自己也是全程參加,龍泉的條件還是比較艱苦的,我記得當時我耳朵上都生了凍瘡,這是我小學二年級以后就沒有發生過的,但也一直堅持了下來。后來的整理工作也有同學參加。這次發掘使學界對明代龍泉窯有了比較清楚的認識,使我們可以從以往被認為是元代的器物中成功地劃分出明代的器物。這項工作,一方面是使龍泉窯的研究更加全面了,另一方面,更重要的是,這個成果在海上貿易的研究中產生了“撥亂反正”的作用,在我們肯尼亞考古和瓷器調研的工作中發揮了非常重要的作用。這項發掘可以說開啟了龍泉窯考古的新階段,自緊水灘水庫隨工開展的發掘以后,龍泉窯的考古發掘長期停滯;而2006年以后,龍泉窯的考古工作連續不斷,相關研究成果斐然。我們后來還與浙江省考古研究所合作發掘了溪口的瓦窯垟窯址。龍泉窯的發掘產生了一篇碩士論文,兩篇博士論文。以一項考古發掘工作為基礎,帶動研究生的學位論文研究,成為我后來指導陶瓷考古研究生的一種模式。

丁雨:我記得我本科還沒畢業的時候,忽然有一天開會,說宣布一個很重要的事情,要挖定窯。可以談談2009年定窯的發掘嗎?

2009年秦大樹在定窯遺址現場指導窯具統計工作(李鑫供圖)

秦大樹:定窯一直都想做,因為它是宋金時期影響最大的窯之一,窯址以外的考古發現非常多,不斷刷新人們對定窯重要意義的認識。窯址發掘的滯后影響了定窯研究的深入,這促使我們決心要對定窯進行一次夠規模的正式考古發掘。我們發掘的目的也很明確,最重要的目標就是分期。定窯這么重要的一個窯場,如果沒有以窯址材料為基礎的分期成果,很多問題都沒法往前推進。當時河北省文物研究所韓立森所長很支持。但困難總是會有的,在發掘經費的籌措上就遇到過問題,所以當時河北省所和我們都多方努力籌錢,最終使發掘得以實現。定窯考古隊是我們學院歷史上最強大的陶瓷考古隊伍,是參加發掘的研究生最多的一次。發掘中各方配合得很好,所有探方都有我們的同學參與發掘,大家做得也都比較細。多年來積累的窯址考古方法得到了全面應用,發掘和整理工作也都非常系統認真。這個過程中我們也克服了許多困難。那一年是曲陽有氣象記錄80年來最冷的一年,但幾乎所有的同學都堅持了下來。在這個基礎上,做出來的分期成果,對于研究宋金時期北方地區陶瓷生產的變化很重要。定窯是宋代文獻記載最多、貢御時間最長的窯場,在宋代具有很重要的地位。這次發掘之后,定窯的發展歷史基本得到了理清,許多成果顛覆了以往的認識。比如以往都認為定窯是宋代最重要的窯,它本身的生產高峰也在北宋。但經過發掘,我們看到定窯生產最繁榮的時間卻是在金代。類似的成果還有很多,現在相關的研究成果還在陸續刊布的過程中。

丁雨:從2012年起您在景德鎮做了一系列的工作,包括蘭田窯、落馬橋、御窯廠的發掘,以及一些早期窯址調查,做這些工作是有哪些機緣?又有哪些學術上的考慮?

秦大樹:我們是2012年去發掘的。蘭田窯發掘的緣起是,2011年的時候權奎山老師帶著景德鎮市陶瓷考古研究所的同行在那里挖了一條探溝,出土了一些早期的遺物,看起來有可能可以早到中晚唐時期。大家認為找到了景德鎮陶瓷生產的源頭,突破了以往認為景德鎮窯業生產出現于五代的觀點。當時也是想給劉靜找一個做論文的材料,所以后來在江建新所長的邀請下,我們就去蘭田窯發掘了。蘭田窯的發掘使我們了解了景德鎮早期窯業生產的面貌,由于蘭田窯是由多個規模較小的窯址構成的,所以我們認為景德鎮早期的瓷器生產可能也是一種多地點、小規模生產的狀況。我們后來又對湘湖地區開展了專題性區域考古調查,調查了五十多個窯址,發現景德鎮早期窯業生產的確是由南河流域許多小的作坊構成的。

落馬橋窯址位于老的國營紅光瓷廠內,當時新成立的國有的景德鎮陶文旅集團將一批老的國營瓷廠整合在一起,進行改造和開發利用,屬于計劃中進行文化產業開放的區域。而這個窯址以往在基建中就曾出土過元青花,所以想依托對一個重要窯址的發掘,形成一個片區的陶瓷文化建設。由于紅光瓷廠當時處于半停產狀態,窯址遭到嚴重盜挖破壞,在景德鎮工作的北大畢業生就建議讓北大來發掘。當時陶文旅集團的劉子力總經理就到北大找到我,希望我們來發掘這個窯址,而我們恰好也對發掘元青花窯址和景德鎮鎮區的民窯遺址很感興趣,所以我們就和省所、市所合作對紅光瓷廠窯址進行了大規模的發掘。對落馬橋的發掘我們投入了很大的力量,也有許多同學參加,發掘延續了一年多的時間,后來又做了一些補充發掘,算起來有三年左右的時間。整理工作更是延續了七八年的時間,成為在景德鎮鎮區發掘的一個最重要的民窯遺址,時代從北宋一直延續到民國時期,地層反復打亂,是一個典型的古今沿用型的窯址,對我們也是很大的挑戰。但由于我們細致的發掘和耐心地整理,取得了重要的成果,解決了宋元時期,特別是明代民窯生產的許多學術問題。

在發掘落馬橋窯址期間,我們幫景德鎮市陶瓷考古研究所制定了一個御窯廠的五年考古工作規劃。這個規劃獲得了國家文物局的批準。作為五年規劃的第一年,2014年我們就又參與了御窯廠的發掘。御窯廠在以往進行過數十次的搶救性發掘,2002至2004年權奎山老師、劉新園所長他們又開展了主動性的發掘,在御窯廠的南、北部進行了大面積的發掘,我們就選擇了中部地區發掘,剛好那個區塊上面的后期建筑(原市政府食堂所在地)在那時徹底拆掉,所以就在那里進行了發掘。2014年的發掘發現了明中期的作坊遺址,彌補了以前發掘的缺環,此后,我們跟進進行了整理,整理工作持續了三四年的時間,李楊完成了她的碩士論文,鐘燕娣做了她的博士論文。

2014年秦大樹教授與齊東方教授、王光堯研究員在景德鎮御窯廠指導發掘工作(鐘燕娣供圖)

蘭田窯主要是為了解決景德鎮窯業初創期的問題。御窯廠是一個連續性的工作,是在不斷地弄清御窯廠范圍內不同區域的生產面貌。落馬橋窯址的發掘很多人都比較看重,認為最重要的是發掘出了元青花,而我覺得更重要的是我們發掘了一個鎮區的民窯,看到宋代這里就有了窯業生產,元代這里可能是浮梁磁局下屬的一個作坊,明清時期是發達的民窯生產區。景德鎮以往宋元時期的工作做得比較多,后面明清民窯反倒做的工作較少。所以更重要的是落馬橋延伸到了明清時期,在不斷變化的窯業生產格局中,在鎮區發掘這么一個窯址是很必要的,真正把景德鎮千年窯火的面貌串聯了起來。

四 外銷瓷與涉外考古

丁雨:您應該是最早調查埃及福斯塔特遺址出土中國瓷器的中國考古學者,能否介紹一下此次調查?

秦大樹:1993到1994年,我去埃及開羅大學進修了一年,這是中埃教育部的互換項目。這個項目從20世紀50年代就開始了,以前一直是外語專業的相關學者去交換,主要目的是學語言。到20世紀90年代初,中埃雙方都希望擴大交換的領域,別光學語言。作為兩大古代文明中心,首先就想到了擴展到考古領域。我當時選擇的是考古學院的伊斯蘭考古系,想做中國和中東地區古代的交流。原本埃及方面承諾給我們這些人用英語授課,結果去了之后發現落實不了,人家也不會專門為這兩三個人用英語上課。曾經有幾次他們派一個學生在課堂上給我現場翻譯成英文,但實際上翻譯不出來什么。開羅大學的教學比較隨意,與我們的教學體系差別較大,從課程的系統性和難度方面都不適合我們。所以跟著上課也就以參觀為主,去了很多清真寺參觀。老師講得手舞足蹈,可惜用的是阿拉伯語,我們什么也聽不懂。參觀了很多地方之后覺得還是要干點專業相關的事情。于是就跟考古學院的院長要求去福斯塔特做些調研。當時一位副院長正好在福斯塔特做考古工作,就幫我聯系了福斯塔特的管理部門,去考察那里出土的中國瓷器。

我在福斯塔特做了兩個多月的調查,工作條件挺艱苦的。我從開羅大學學生宿舍坐汽車到火車站,坐不到半個小時的火車,然后要走很長一段路,天氣酷熱難當,但我卻興致勃勃。福斯塔特那時候就是一個大垃圾場。我們一起留學的中國同學跟我去過一次,人家正在那兒翻垃圾,特別臭,把那位同學都給熏暈了。我在那兒調查的兩個多月時間里,把日本考古隊1965到1966年調查的中國瓷器都翻看了一遍,根據國內陶瓷考古的新成果,對許多資料進行了重新斷代和判斷窯口。我很驕傲的是,三上次男曾經在文章里質疑,中東發現了許多長沙窯瓷片,為什么福斯塔特沒有發現?而我從中找出了8片長沙窯瓷片。說實話,在國外留學,如果你不抓緊,東玩玩兒西看看,什么活兒都干不出來。當時我是在現場認真做了調研,收集了埃及伊斯蘭時期的背景材料,回來于1994年寫了篇論文,產生了較大的影響。三上次男他們挑出來的中國瓷片里,我看到有些應該不是中國的,可能是伊拉克的。這個情況我和日本考古隊的弓場紀知也說過。這個實地考察工作做完之后,大家還是比較認可的,成為了重要的外銷瓷參考資料。去年馬建春主編的《“海上絲綢之路”中東商旅群體研究論文集》,還把這篇文章又收進去重新發表了一次。

丁雨:肯尼亞項目的由來您寫過文章,能否再談一談?

2012年秦大樹率領中肯聯合考古隊在曼布魯伊遺址發掘(丁雨供圖)

秦大樹:其實這個項目確實是在我計劃之外的。因為非洲的中國后裔還有鄭和研究比較受到國家領導的重視,所以就讓國家文物局組織專家去調研,閆亞林、張威、我就去探了一次路,盡管調查的結論證明與原本的傳說有些出入,但我們希望利用這個機會走出國門去海外開展考古工作。從肯尼亞回來之后就寫了研究規劃準備赴肯尼亞開展考古工作,并得到了批準。

原本的學術目標主要是想找沉船,因為傳說鄭和船隊有艘船沉了,然后沉船上幸存的水手游到了岸上,并留在當地生活。此外,我們還計劃順便做點瓷器調研。又因為去的時候,肯尼亞學者帶我們去了曼布魯伊,說這里可能是古代馬林迪的都城,希望我們探索一下,所以就又明確了陸上發掘的主要地點。2006年,國家文物局撥了一筆經費讓我們去做預研究。我就和王光堯、劉巖再次去肯尼亞做了一點出土中國瓷器的預研究,并復查了傳說中中國水手登陸的遺址。根據初步研究的成果,我們制定了大規模開展考古發掘和瓷器調研的工作計劃,上報了商務部國際合作司。

2010-2013年肯尼亞考古的進展比原本預想的還要深入。一來在發掘上我們實現了最初的目標,幾個遺址出土了數量比較多的中國瓷片,特別是出土了“永樂通寶”、明初景德鎮御窯青花和龍泉官器,這讓確認鄭和船隊到達過東非的證據大大豐富。二來在瓷器調研方面也很有收獲,對30多個遺址出土中國陶瓷的整理讓我們系統認識了東非輸入中國瓷器的情況。三來我們的考古工作其實對當地歷史的研究做出了重要貢獻,對曼布魯伊、馬林迪這幾個遺址的發掘,讓大家對馬林迪這個地區聚落的變化有了不少新的認識,讓馬林迪王國的面目清楚了不少。像你的博士論文就已經不再是站在中國看非洲了,而是站在非洲看世界了,這就可以說是外國考古了。這次工作不僅僅是在做外銷瓷,也在研究東非斯瓦希里地區的歷史變化。另外,你應該還記得,當時跟肯尼亞學者還有些方法上的交鋒,最后他們也認可中國考古使用的按地層變化發掘的這套方法了,摒棄了他們受英國人影響一直堅持的10厘米一層的發掘方法,也算是比較意外地把中國考古學方法拓展到了一個新的地區。同時,也給中國的非洲史研究增添了一些考古學的力量。

2012年秦大樹在馬林迪A區發掘現場進行繪圖工作

丁雨:在肯尼亞項目之后,您又先后與海外學者合作,陸續整理了馬達加斯加武黑馬爾、沖繩首里城等地出土的中國陶瓷資料,也多次赴東南亞各國考察沉船遺址。能否請您談一談這些工作對于認識海上絲綢之路的意義?

秦大樹:因為以前中國學者沒有太多機會實地考察海外出土的這些中國瓷器,只要我們有機會接觸這些資料,整理一下,將我們在國內陶瓷考古的新成果應用到對這些資料的分析研究當中,肯定是可以有新突破的。我發現,在國內炙手可熱的陶瓷考古研究,取得了許多顛覆性的成果,但由于缺少英文發表,在國外往往不被認知。比如我們前些年請新加坡國立大學的美籍教授密西(John N. Miksic)來講學,他甚至還在使用20世紀40年代的研究作為參考資料。像井里汶沉船,出水的幾乎全都是越窯的瓷器,而黑石號沉船全是長沙窯瓷器,這就可以看出9世紀到10世紀有一個特別大的變化。再看海外發現的鞏縣窯、邢窯、定窯白瓷,就可以看到9-10世紀先后由鞏縣窯-邢窯-定窯成為外銷白瓷主體的變化次序。我們現在對國內窯址的考古與研究取得了這么多的成果,只要能實地考察海外資料,自然而然就能突破一些舊有的認識,取得新的成果。我跟李凱在《海洋史研究》那篇文章也特別提到了長沙窯、越窯在外銷上隨時代發生的變化,10世紀出土越窯的非洲遺址數量是9世紀出土長沙窯瓷器的兩倍,傳播的范圍也更遠,并深入到內陸地區。國外的發現與我們在國內窯址考古取得的認識是一致的。

外銷瓷是海上貿易的重要商品,又容易保存,但也不是唯一的商品。與海上貿易相關的還有許多研究方向,如造船、航路、海圖及遷星術等等。不過隨著外銷瓷研究的深入,透過這些貿易品,看到了作為早期全球一體化進程的海上貿易的發展和變化,也折射了文明的交流與互鑒,其意義遠遠超過對瓷器商品本身的研究。現在,前往海外開展考古工作和實地調研的國內學術機構越來越多,形成了萬箭齊發之勢,相信我們在國際海上貿易研究中的話語權會越來越大。

丁雨:能否請您談談當下外銷瓷研究的重點和進展?

秦大樹:外銷瓷研究的下一步就是需要系統化,期待更多新資料的刊布,一個階段一個階段地深入研究。把階段性更體系化,加上統計,看看不同時期瓷器外銷的情況和特點,并結合國內外重要的歷史事件和制度變化,了解海上貿易波浪式發展的具體表現和內生原因。另外海上貿易的材料還有很多值得進一步考查研究,不能只做陶瓷的研究,還有各種原料,包括鐵、錫、銅和木材等,還要關注銅錢、白銀等貨幣,都很重要。不論我們說是“海上絲綢之路”還是“陶瓷之路”,海上貿易的商品都不僅僅是絲綢或陶瓷,對貿易物品全方位的關注和研究,才能更準確地把握海上貿易的內生動力。進而,中國的商品在輸往海外以后使用功能的變化、對當地思想觀念、文化藝術構成的參與程度,以及由此生產的中外文化的交流互鑒,都是我們未來應更多加以關注的問題。

丁雨:宋元明考古和陶瓷考古學科幾乎是同步從無到有,從小到大,快速發展。您經歷了這個過程的重要發展階段,也是這個過程主要的參與者和推動者,您如何判斷這兩個學科方向的未來趨勢?您對年輕學者有什么樣的期望?

秦大樹:現在宋元明考古和陶瓷考古這兩個學科方向都日益受到學界的重視,大量開展的考古工作積累了越來越多的材料,使我們今天已經可以從宏觀到微觀來進行一些總結和深入研究,看怎么把考古材料和歷史研究結合起來。無論是深入的研究,還是方法論的討論,這兩個學科方向相比史前和商周時期考古都還明顯不足。有意識地開展相關的研究無疑是未來發展的方向。就是所謂需要課題意識和系統性的觀念。

年輕學者還是要注重基礎訓練,還是要讀文獻,不能單純地依靠檢索系統找文獻和了解歷史。我上研究生一年級的時候,宿先生對我說,你先看書去吧。宿先生要求我把《宋史》的本紀、《續資治通鑒長編》和《宋會要輯稿》對照著看。看了一個學期,根本就看不完。我跟宿先生說,我沒您的本事,我看不完這么多。宿先生說,你就是用功不夠,文獻看多了,翻開一頁掃一眼,那些有用的東西就會往你眼睛里跳。我說,我怎么沒感覺到呢。但現在真的體會到,讀書多了,你翻開《宋會要輯稿》,打開一頁掃一眼,某些特別重要的內容一下子你就會關注到。同樣,當你做的研究多了,頭腦里有足夠多的課題意識時,你在隨時參觀一個展覽時,就會抓住對相關研究有價值的資料。所以基礎的田野工作的開展和基本功的訓練,無疑對每個學者的成長都是非常重要的。

丁雨:對,或許也和閱歷有關系,學生階段好像很難有這種感覺。

秦大樹:是,也和熟練程度有關。你自己有課題意識了,就會容易關注到。你一直在考慮一些問題,就能關注到材料的價值,就能利用材料去解決問題。青年學者還是要打好基礎,熟悉材料,培養問題意識,才有可能超越前人。

[作者單位:北京大學中國考古學研究中心、北京大學考古文博學院](責任編輯:郭洋夢莎)