湖南省文物考古研究所奚培坤匯報(bào)了懷化市中方縣窯窿坡明代官窯遺址2021年考古發(fā)掘。窯窿坡窯址已揭露磚窯54座,均為地穴式饅頭窯,多數(shù)窯址利用所在丘陵山體四周建設(shè),各窯緊密相連。各窯址均由清灰溝、窯門、火膛、火道、窯床、煙囪組成,以及制磚洗泥、曬坯等作坊區(qū)域,基本囊括了古代城磚生產(chǎn)鏈的各個(gè)方面。已出土城磚950余塊,一般長40、寬20、厚12厘米,重約18、21公斤不等,燒成溫度約在1000℃。城磚有兩種,一種是素面磚,主要用做磚窯窯床上的鋪底磚。一種為銘文磚,其上刻有監(jiān)造各級(jí)官吏、燒造人員(總甲、小甲、造磚人戶、窯匠)等姓名。窯址的年代為明洪武時(shí)期。

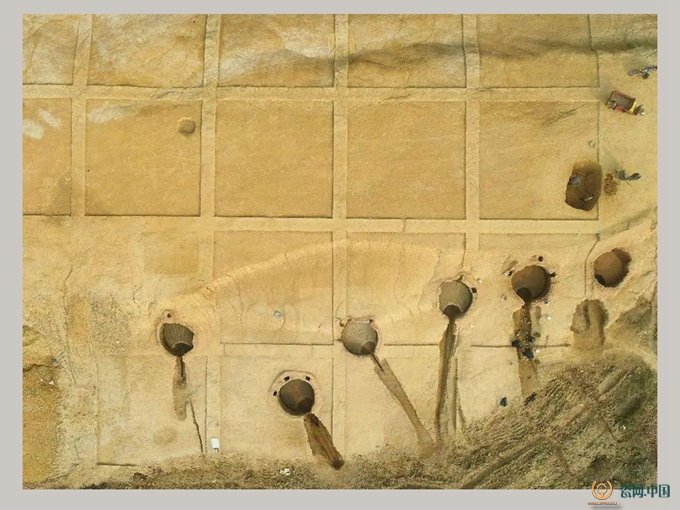

窯窿坡窯址發(fā)掘區(qū)局部航拍

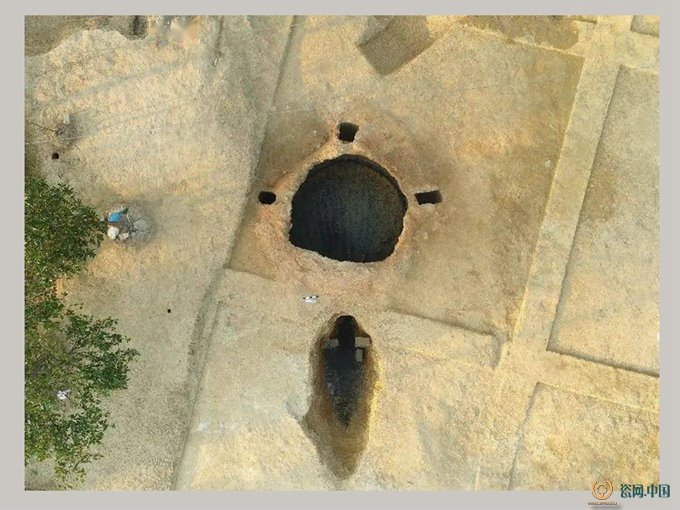

Y14

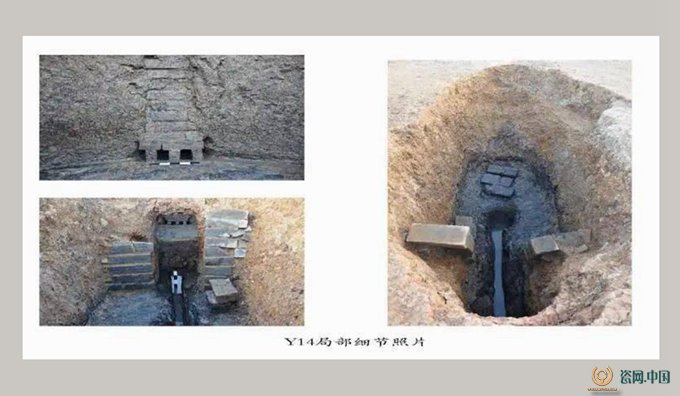

Y14局部細(xì)節(jié)

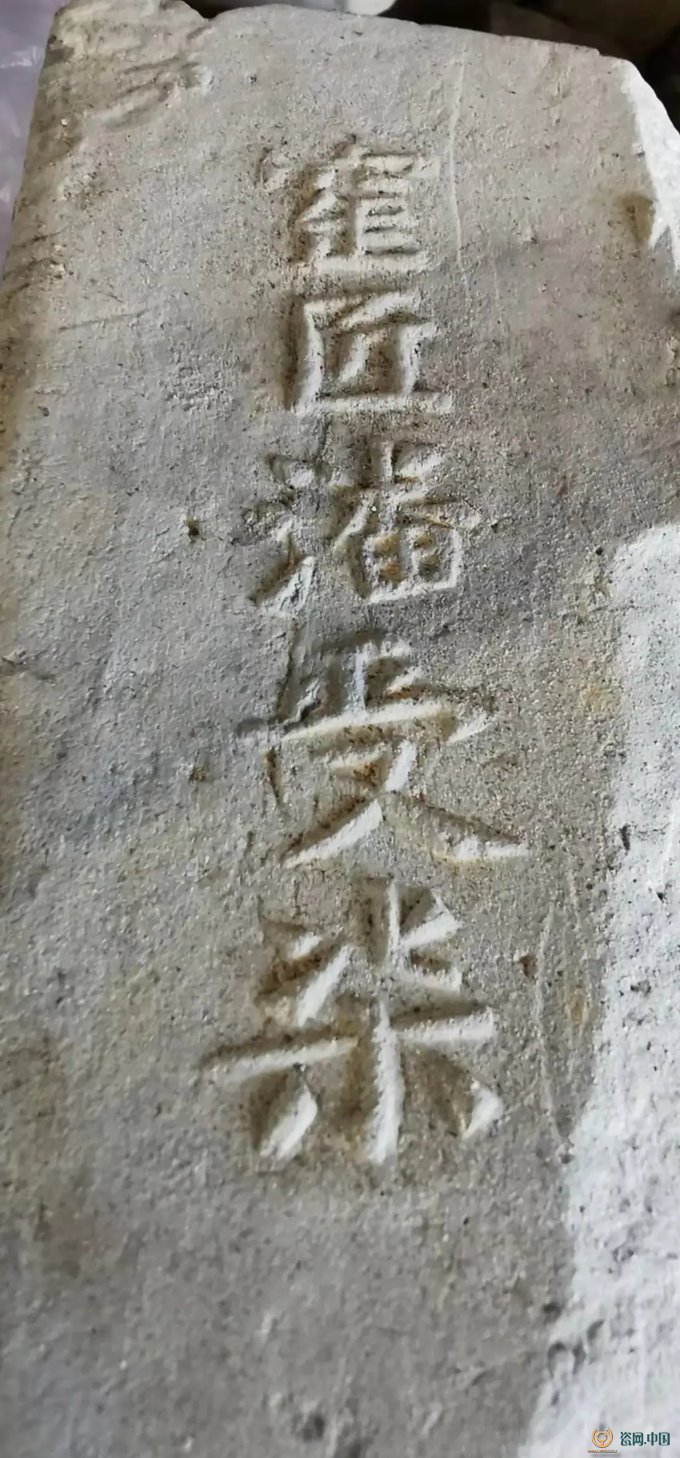

“窯匠潘受柒”磚銘

根據(jù)出土城磚的銘文資料,可以得出以下幾方面的認(rèn)識(shí):第一,目前可確定窯窿坡窯址燒造的城磚被用于荊州明代城墻;第二,本次發(fā)現(xiàn)的城磚銘文以考古材料證明了文獻(xiàn)記載中明初沅州府“去府為州”并入辰州府的歷史過程;第三,明代五溪地區(qū)的管理與其他地區(qū)有很大區(qū)別,反映出當(dāng)時(shí)五溪地區(qū)社會(huì)管理與組織方式可能相對從簡;第四,窯匠中的“潘受七”、“潘萬陸”來自附近荊坪村的潘氏,族譜中記載其生前為“掌窯師”,死后葬于“窯坡”,屬于就地征發(fā)民力;第五,窯址日常生產(chǎn)中,監(jiān)造官員一般不在現(xiàn)場,窯址的日常工作主要由各個(gè)總甲主持,小甲負(fù)責(zé)具體的生產(chǎn)活動(dòng),窯匠屬于專職技術(shù)工作,未發(fā)現(xiàn)兼職其他角色;第六,關(guān)于城磚的運(yùn)輸管理與路線,應(yīng)該是水路經(jīng)舞水入沅江送至常德津市,轉(zhuǎn)陸路送至公安,最終到達(dá)荊州,貢磚可能是采用就地征發(fā)運(yùn)糧等各類民用船只。

中方窯窿坡窯址發(fā)現(xiàn)很重要,尤其是把墓磚的文字記載和家族族譜緊密聯(lián)系起來。窯工的傳統(tǒng),契合當(dāng)下講大國工匠精神。明帝國時(shí)期,如此多的工匠制作如此大量的城磚,他們的社會(huì)組織形式、工藝傳承都值得深入研究。各窯址的燒制時(shí)間是否都是明代早期,是否有早晚關(guān)系,值得進(jìn)一步關(guān)注。此外,地方政府將來需做窯址的保護(hù)規(guī)劃。