導語:我國是世界上最大、最古老的植物起源中心,也是世界上蔬菜栽培的最早起源地之一。探討我國蔬菜栽培起始時代,對豐富農業起源基礎理論具有重要的指導意義。

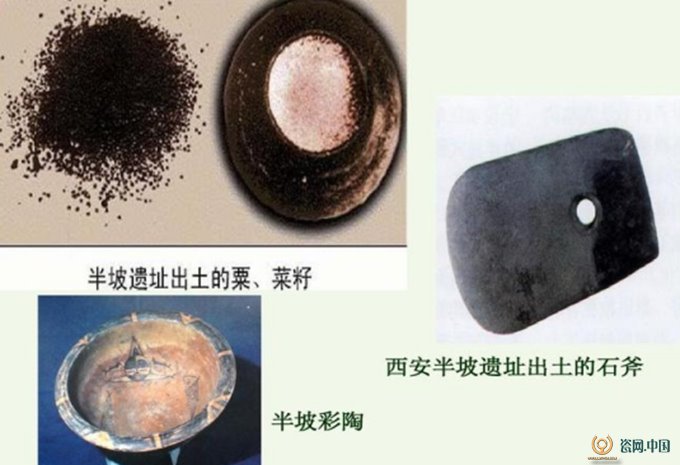

我國蔬菜栽培,到底起始于什么時代?這是一個比較難以回答的問題。70年代以前,人們一般都以1954年陜西西安半坡(仰韶文化)遺址出土的“芥菜或白菜類種籽”的年代為據,把我國蔬菜栽培的起始時代定在仰韶文化時期。自從1973年浙江余姚河姆渡新石器文化遺址出土了葫蘆皮、葫蘆籽以后,從時間上就突破了這個概念,但是這一新的概念還沒有被考古界、農史界更多的同志所認識,在一些公開發表的文章中,仍然把我國蔬菜栽培的起始時代限定在仰韶文化時期。怎樣才能恢復我國蔬菜栽培的本來歷史——斷定其起始的時代呢?文獻記載無從可考,唯一的辦法只能借助現已發現的考古資料來解決。筆者打算從探討浙江余姚河姆渡遺址出土的“五葉紋陶塊”入手,來對回答這一問題。

河姆渡文化刻劃五葉紋陶塊

一、問題緣起

1977年河姆渡遺址第四文化層出土了一塊形似馬鞍、造型厚重、上刻五葉紋植物的夾炭灰陶塊(T213④:84),此陶塊高19.5、殘寬18、厚5.7厘米。陶塊面上“在一方形框上,陰刻似五葉組成的栽培植物,五葉中一葉居中直立向上,另外四葉分于兩側互相對稱,五葉子粗壯有力,生意盎然。”現在人們習慣稱其為“五葉紋陶塊”,也有不少學者稱其圖案為“五葉紋植物”。此陶塊資料公布以來,引起了不少學者的興趣,專門研究此陶塊的文章和間接研究此陶塊的文章見諸報刊的已有十篇之多,研究的焦點主要集中在“五葉紋”和五葉紋之下的“長方形扁框”上。1987年筆者在《山西農業科學》11期發表了《我國蔬菜栽培起始時代考》一文,在援引河姆渡遺址出土“五葉紋陶塊”資料時,率先提出了此“陶塊上的五葉應為蔬菜之象征”之觀點。繼之,俞為潔、康育義、黃渭金、劉志一、姚曉強等學者又先后撰文對此陶塊上的“五葉紋”進行詮釋。概括起來,現在對“五葉紋”的認識有:萬年青說;水稻說;箬蘭說;姜科植物說等。其中俞為潔女士先后兩次在《農業考古》(俞為潔:a.《試論河姆渡盆栽五葉紋植物》,《農業考古》, 1991年1期;b.《再論河姆渡五葉紋植物》,《農業考古》,2004年3期)發文,提出河姆渡五葉紋植物為“萬年青”。并且在《再論河姆渡五葉紋植物》一文中否定了包括筆者在內的所有學者的觀點。下面筆者就從河姆渡五葉紋陶塊究竟為“何種植物形象”談起,在回敬俞為潔女士的同時,順便對我國蔬菜栽培的起始時代問題加以探討。

當然,學術研究提倡自由爭論,問題只有爭論過程中才會越辯越明。1987年,當筆者初次提出“五葉紋圖案應為蔬菜之象征”的時候,并沒有考慮到這塊五葉紋陶塊作何用途,也沒有對此陶塊圖案上的長方形扁框及扁框下的六根植物須根進行綜合分析。時至今日,筆者雖不敢完全保證,對這塊陶塊的真正用途能做出正確的、合理的解釋,但在認真拜讀了上述諸位學者、尤其是俞為潔女士的兩篇大作以后 ,筆者認為有必要對以俞女士為代表的學者們,所提出的有關五葉紋陶塊的用途、及其整個陶塊上所刻圖案之寓意之觀點,進行再探討,故分述如下。

二、關于五葉紋陶塊的用途問題

俞女士在《再論河姆渡五葉紋植物》一文的結尾寫道:“河姆渡遺址出土的五葉紋表現的是盆栽萬年青的形象,此陶塊應是屋脊或屋檐上的一種裝飾,可能象征著生命不息和子孫的旺盛,并逐漸由信仰演化為一種民間習俗,流傳至今”。俞女士的研究結論是根據河姆渡所在的寧紹平原現存民間建筑房屋正脊兩端飾件仍有形似立體的盆栽萬年青和民間習俗中很多地方都要用到萬年青而得出的。她引證陳忠來的觀點:說“這塊馬鞍形的厚重陶塊,可能是建筑上的一個飾件”。

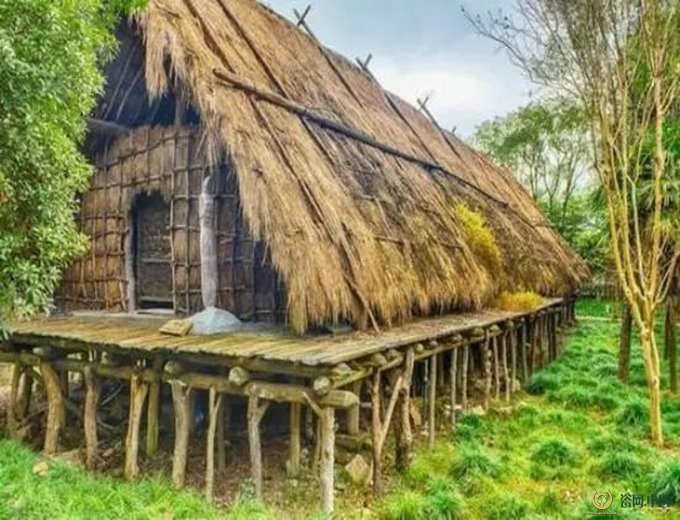

筆者不同意五葉紋陶塊是用作建筑飾件的說法,因為距今七千年前的河姆渡文化時期,河姆渡人居住的房子并不是我們現在所看到的房屋的樣子,而是一種干欄式建筑。

河姆渡人的干欄式建筑復原

從河姆渡遺址兩次發掘來看,其“發掘的范圍內普遍有第4文化層堆積,其間發現了大片的木構建筑遺跡,兩次發掘所得的木構件總數在數千件以上,主要包括長圓木、樁木、和木板等。其中能看出一些規律的是那些構成這里建筑基礎、仍保留在原位置的木樁。這些木樁分為圓木樁、方木樁和木板樁3種,都是一頭削尖打入地下的,其中方木樁較大,打得也比較深(一般打入生土部分在1米以上),應該是建筑的主要承重樁。圓木樁與方木樁一般相間分布、緊密排列,成排的發現于遺址中,在第一次發掘區的中部和西部這樣的排樁有13排,并且可以看出有三組相互平行,各應為同一建筑的基樁。因此這里至少就有三棟建筑……其中有一組4排平行木樁構成的建筑面闊在23米以上、進深7米左右,還有一道1.3米寬的前廊。第二次發掘這樣的排樁有16排,其中有4排可以同第一次發掘的這棟23米長的房屋相連接,因此這棟房屋實際上要長達百米左右。”⑻根據鉆探得知,它們是架空的全木構干欄式建筑,“從樁木殘留的一些跡象來看,有的排樁高出地面0.8~1米,在這個部位架設大、小梁(龍骨)以承托地板,地板以上的梁柱有的高達2.63米。隨建筑一起出土的木構件中有幾十件帶榫卯的建筑構件,包括平身柱、轉角柱、大梁、企口板和窗欞等,還有刻花的木構件,反映了這種干欄式建筑的各個細節部位的構成情況和建筑技術。”

河姆渡遺址發掘出的建筑遺跡現場

從上述情況來看,這種架空的全木構干欄式建筑的屋頂不可能有過高的負重,其頂部是用稻草或茅草覆蓋的。這不僅僅是河姆渡文化時期原始聚落的房屋是草頂,幾乎整個長江流域和黃河流域的原始聚落屋頂都是這樣,這已被考古發現所證實。其草屋頂部雖然有脊,但其正脊中央并不像俞女士所推斷的那樣,都要安放一塊類似“壓棟磚”的東西。這種架空的全木構干欄式建筑的其它部位也用不上這種陶質飾件。假若是房屋上的一個飾件,河姆渡如此之多的干欄式建筑為什么偏偏只留下一件孤證呢?這是絕不可能的事情。即便馬鞍形陶塊就是河姆渡人房屋正脊中央的一個飾件,從其大小、厚度和所刻的五葉紋植物圖案的清晰程度來看,也不符合作為房屋建筑飾件的條件和要素。

所謂飾件,尤其是標志性飾件,就是要使人能看得清、看得見。而馬鞍形陶塊上的五葉紋植物人們在屋下是看不清的。從飾件安裝穩固的角度講,馬鞍形陶塊高19.5厘米、殘寬18厘米(復原后其寬度應該在22~24厘米)、厚僅有5.7厘米,若直立安放,從五葉紋植物根莖穿過長方形扁框所露出的須根以下算起,其下部只有4厘米(按比例測算)可供泥巴固定,何況此陶塊從殘留情形看,是上部寬下部窄,頭重腳輕,而在浙江余姚,四季多雨且伴有大風,這樣的固定是支撐不了多少時間的。通常講,無論是草房還是瓦房其房脊的寬度一般都在12厘米以上,若馬鞍形陶塊下部的厚度與房脊的寬度差不多,其穩固程度就會大大提高,由此可見,此陶塊并不適合在房屋正脊中央安放,也不是房檐的飾件。

河姆渡遺址干闌式建筑示意圖

那它究竟是作何用途呢?現在我們說不清,姑且不論,日后河姆渡文化的考古發現有可能對確定它的用途提供新的線索。

三、五葉紋植物之下的長方形扁框代表了什么?

實際上, 先于俞為潔女士之前,就 有學者在相關文章中把馬鞍形陶塊上五葉紋植物之下的長方形扁框看成花盆。同時也認為:“五葉紋盆景圖刻劃在陶塊表面,很可能是被安置在住宅的某些重要部位的建筑裝飾”。

為了證明五葉紋陶塊是建筑上的一個飾件,俞女士在《再論河姆渡五葉紋植物》一文中,先把五葉紋陶塊上的長方形扁框與當今寧紹平原民房屋脊上的青瓦正反相扣組合圖案下的“壓棟磚”作比較,說壓棟磚“很像五葉紋下的那個長方形的扁框”。后又為了證明五葉紋是盆栽萬年青的形象,又把五葉紋下的長方形扁框與寧紹平原的民間剪紙藝術中的“聚寶盆、花盆、水盆”相聯系,即又認為長方扁框是“花盆”的形象,最后就得出了“五葉紋表現的是盆栽萬年青形象”的結論。同一篇文章舉證的同一件東西,前后豈能以兩種認識論!這恐怕不符合邏輯推理的一般準則,也是演繹推理過程中所不能允許的。

即便是按照俞女士的說法,五葉紋陶塊上刻的植物就是萬年青,馬鞍形陶塊上的長方形扁框也不可能代表長方形磚塊。因為馬鞍形陶塊上的五葉紋植物之下的長方形扁框之下還刻有六根植物的須根,顯然植物的須根是不可能扎透磚塊的。早先主張長方形扁框代表花盆的學者,認為扁框之下的六根植物須根是從圓盆底部滲水小孔中扎出來的,說長方形扁框代表的“是專供栽培植物的陶器。”但是,他們和俞女士都忽視了三點,1、河姆渡人用的陶盆若從形狀上講,是口大底小,若用圖畫表示,應該是倒梯形才對。即便是用扁框表示,也應該是口寬底窄。2、河姆渡文化中還沒有發現一件底部有孔的陶盆。新石器時代的陶器中底部出現漏孔是后期偏晚的事,也就是作為炊器甑的出現以后才有的。說河姆渡人使用的花盆底部就有滲水孔,純屬臆測,完全與歷史事實不符。3、就當時的生產技術和生活水平而言,種糧種菜與栽花育草,孰輕孰重,這是不言而喻的。原始農業發生之后,采集野菜與栽培蔬菜是相繼發生的事,因為原始農業是從采集經濟過渡而來的。

河姆渡文化二期:陶甑

至于說當時河姆渡人已經用盆景美化住宅環境,那是絕不可能的事,因為任何一件新生事物的誕生都是要有一定社會基礎的,其首要條件,就是人們對它的社會需求已達到了急需的地步才能出現。尤其是處于生產力極其低下的原始社會,河姆渡人當時的生活第一需要是糧食和蔬菜,而不是裝扮住宅。在人們溫飽問題還沒有解決的情況下,盆景作為奢侈品裝扮住宅是一件不可思議的一件事,所以說,盆景出現于河姆渡文化時期是有違事物發展客觀規律的。

河姆渡遺址出土的稻穗紋陶盆

所以說,五葉紋植物之下的長方形扁框不可能刻的是花盆、也不會是長方形磚塊。眾所周知,人工栽培的植物在人類文明誕生之初,只能在田園里扎根生長,長方形扁框只能代表田園。主張五葉紋植物為水稻說的姚曉強先生,也認為“方形框表達的是一方泥土。”若不是這樣,五葉紋植物的六根須根是不會穿透長方形扁框而延伸其外的。當然,六根須根延伸于長方形扁框之外,表現的是五葉紋植物深深扎根于土壤中的意思。從繪畫的角度講,刻畫五葉紋植物的作者,其表現手法還不嫻熟,否則不會出現植物須根外露的情形。但若把長方形扁框當作長方形磚看待,這種五葉紋植物將面臨的是生命枯竭,本不符合作者創作此幅作品的主觀愿望。

四、五葉紋植物究竟為何物?

俞女士在《試論河姆渡盆栽五葉紋植物》一文中,把五葉紋植物與萬年青從形態上進行了比較,但是俞女士比較的還不夠細致。筆者認為,從馬鞍形陶塊上所刻的五葉紋植物的葉脈來看,其中脈在葉背面隆起,與萬年青葉的中脈相似,但從整個葉面上來看,五葉紋植物是側脈分布,而萬年青葉具平行脈,顯然不是同一種植物。此外,萬年青有呈橢圓形的穗狀花序,長約3厘米;花莖長7.5~20厘米,而五葉紋植物卻沒有。再從萬年青的葉面形狀、長度、寬窄上看,萬年青葉叢生;披針形或帶狀,長10~30厘米,寬2.5~7.5厘米,先端尖,基部漸狹而近葉柄狀。五葉紋植物的葉也叢生,但呈散狀。雖然其葉面形狀、長度、寬窄與萬年青葉有可比之處,但萬年青的葉全緣,革質而光滑,而五葉紋植物的葉看上去是短、寬,鮮嫩、青脆、肉質較厚。顯然,五葉紋植物刻劃的并不是萬年青,而是一種人們經常食用的葉菜或小青菜,這從五葉紋植物正中所刻的那葉上可以看得很清楚。且這種葉菜已被人們栽培到田園里,五葉紋植物之下的長方形扁框就是對田園的刻畫。所以說,五葉紋作為“葉菜”之象征是比較符合實際的。在這里,我們沒必要非說出五葉紋植物為何種蔬菜,其名又甚?只指出它是哪一類蔬菜就可以了,因為在浙江余姚有點像五葉紋植物的葉菜類蔬菜品種較多,這些葉菜的原始品種在7000年前,很可能都是河姆渡人采集或栽培的對象,如果從植物形態學角度講,非要把五葉紋植物具體到某種葉菜品種,難免會出現一種“百家爭鳴”,永無休止的局面。所以,筆者只能斷定五葉紋植物刻畫的是蔬菜葉菜類植物。

上海青品種:葉菜類四季青小青菜

綜合河姆渡遺址的相關考古資料,7000年前的河姆渡人不僅有發達的稻作農業,而且有附屬于稻作農業的、新興的蔬菜種植業。三十五年前,筆者在提出五葉紋陶塊上的五葉紋應為蔬菜之象征時曾指出:如果我們把同“五葉紋”陶塊一起出土的“稻穗紋”陶盆和同“五葉紋”陶塊所處同一層位的紅燒土中的稻殼痕跡,以及該遺址曾出土的葫蘆皮、葫蘆籽、骨耜、骨鏟等聯系起來考慮的話,早在7000年前,河姆渡人不僅已經開始種植蔬菜,而且在蔬菜品種上已經多樣化,該遺址出土的葫蘆皮、籽與“五菜葉”陶塊揭示的情況表明:河姆渡人當時種植的蔬菜不僅有葫蘆科一類,而且有葉菜一類。⒀時至今日,筆者仍不改初衷之認識,正是基于對河姆渡文化諸多方面因素的考慮才得此結論的。

五、我國蔬菜栽培究竟起始于什么時代?

目前,從考古學角度來看,可以證明蔬菜栽培起始于新石器時代早期的憑證似乎只有浙江余姚河姆渡遺址1973年發現的葫蘆皮和葫蘆籽一例。河姆渡文化在長江下游地區是早于馬家浜文化和良渚文化的一種新石器文化,它所處的年代與黃河流域所發現的仰韶文化、裴李崗文化相比,是早于“仰韶”而略次于“裴李崗”,但是人們為什么不把我國蔬菜栽培的起始時代推定到這一時期呢?其原因恐怕是認為證據太少。證據真的太少了嗎?筆者認為:證據不是太少,而是很多,就看我們如何去觀察、分析、研究這些證據,不要把它們歸錯了隊,或者忘記了它們的旁證身份。

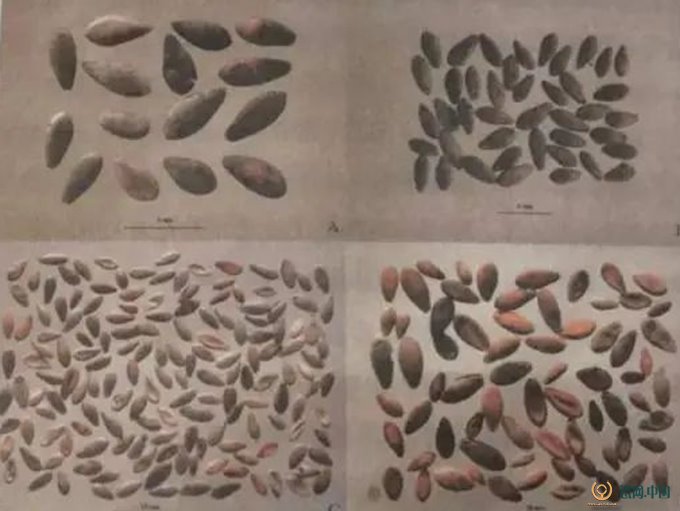

良渚文化遺址出土的甜瓜種子

河姆渡遺址出土的葫蘆籽、皮(浙江省博物館藏品)

目前,從考古學角度來看,可以證明蔬菜栽培起始于新石器時代早期的憑證似乎只有浙江余姚河姆渡遺址1973年發現的葫蘆皮和葫蘆籽一例。河姆渡文化在長江下游地區是早于馬家浜文化和良渚文化的一種新石器文化,它所處的年代與黃河流域所發現的仰韶文化、裴李崗文化相比,是早于“仰韶”而略次于“裴李崗”,但是人們為什么不把我國蔬菜栽培的起始時代推定到這一時期呢?其原因恐怕是認為證據太少。證據真的太少了嗎?筆者認為:證據不是太少,而是很多,就看我們如何去觀察、分析、研究這些證據,不要把它們歸錯了隊,或者忘記了它們的旁證身份。

眾所周知,目前已發現的四處有菜籽或蔬菜實物出土的遺址,都有糧食種籽出土或發現有糧食遺跡。出土“芥菜或白菜類種籽”的西安半坡遺址,其中在“一個窖穴中,僅糧食腐朽后的谷皮,就有數斗之多。還在一個小的陶罐中,保留下完好的種籽皮殼;出土瓠籽的浙江杭州水田畈(良渚文化)遺址,1958年至1959年在該遺址的發掘過程中都發現了稻種;出土甜瓜籽的浙江吳興錢山漾(良渚文化)遺址,1956年和1958年在該遺址的發掘過程中發現了稻米;出土葫蘆皮、葫蘆籽的浙江余姚河姆渡遺址,1974年在發掘500平方米的范圍之內,普遍發現了稻谷、稻殼、稻稈、稻葉。如何來分析、認識這些現象的共同之處呢?為什么與蔬菜種籽或蔬菜實物出土均為同一遺址的糧食作物,其歷史可以追溯推前,而蔬菜栽培起始時代就到此截止了呢?如果拿糧食作物與蔬菜作物的栽培歷史相提并論,那么鄭州裴李崗遺址出土的糧食加工用具已有7800年左右的歷史,而為什么蔬菜栽培的起始時代,一般學者們也只敢以西安半坡遺址出土的“芥菜或白菜類種籽”的年代來作為它的上限呢?筆者認為:蔬菜栽培的起源并非晚于糧食作物栽培的起源。從某種程度上講,某種蔬菜的栽培可能早于一切谷類植物的栽培歷史。“從民族志的材料看,亞洲、非洲一些熱帶亞熱帶的原始民族的農業首先栽培的是塊根作物。”而塊根作物基本上都屬于蔬菜之類。毫無疑問,“我國塊根植物的栽培是十分古老的,只是因為塊根植物容易腐爛,在考古上難以發現罷了”。

良渚文化遺址中出土的菱角

不妨有人會提出:在全國出土的或發現新石器時代的糧食作物的另外20多處遺址中,并沒有蔬菜種籽或蔬菜的其它遺跡發現,難道說這些遺址所處的地區,在新石器時代早期同樣開始栽培蔬菜了嗎?回答是肯定的。因為糧食能夠儲藏,蔬菜容易腐爛,糧食種籽就是糧食本身,而蔬菜種籽的收獲與糧食的收獲在數量上是無法比較的。即使說全國所有的新石器文化遺址都曾埋藏過糧食和蔬菜種籽及其有關遺物,但是經過幾千年地溫、地濕及土壤中的酸、堿腐蝕侵害,它們未必都能保存到現在。

目前全國已發現的新石器文化遺址有6000多處,而出土過糧食或發現過糧食遺跡的遺址不到30處,出土過菜籽或蔬菜實物的僅本文前面提到的四處。而這四處遺址為什么能把這些蔬菜種籽或實物保存下來,這是有特定條件的。西安半坡出土的“芥菜或白菜種籽”是裝在一個小陶罐里。浙江余姚河姆渡、杭州水田畈、吳興錢山漾遺址之所以有幸能存葫蘆皮、葫蘆籽、瓠籽、甜瓜籽,是與這些遺址的地層條件有直接關系的。正如汪濟英、牟永抗二先生所說:“浙江沖積平原上的古文化遺址,其下層多數處于飽和的潛水面之下,而且地下水長期保持著相對靜止的狀態,空氣細菌很難侵入,這些都為有機質遺物提供了良好的保存條件”。所以我們不能以主觀的想象來要求歷史的變遷。

河姆渡遺址出土的稻谷

六、新石器時代的耕作農具是:“大者用于禾,小者用于菜”

河南鞏義市雙槐樹新石器時代遺址出土的石鏟

上面提到全國目前發現的新石器時代遺址有6000多處,出土過糧食或發現過糧食遺跡的遺址不到30處,出土過菜籽或蔬菜實物的遺址僅四處。如果說筆者在前面所談的理由還不夠充分的話,那么,我們還可以從目前已發現的考古資料中尋找新的證據。筆者認為:凡是小型耕作農具出土的新石器時代遺址,基本上都揭示了該遺址所處地區在新石器時代就已經栽培蔬菜的事實。過去,人們只籠統地把石鏟、骨鏟歸為耕作農具,而沒有從其形狀大小、質料優劣上搞清某件石鏟的用途。王若愚先生認為:我國新石器時代遺址中發現的紡專,“應是重者用于麻,輕者用于絲”。

陶紡輪(河姆渡遺址博物館展品)

筆者認為:我國新石器時代遺址中發現的耕具一般是“大者用于禾,小者用于菜”。

河姆渡遺址出土的小型骨耜、骨角器等

如果有人不信的話,不妨略舉數例:1978年山西襄汾陶寺新石器時代遺址發現的一件有肩石鏟,高僅4.2、寬僅3.9厘米;1959年秋甘肅永靖蓮花臺辛店文化遺址發現的一面有‘十’字形紋的骨鏟,長僅11、刃寬僅5厘米;1979年4月山東即墨縣南阡新石器遺址發現的一件(上端已殘)扁平長條紋狀,通體磨光,雙面弧刃的石鏟,寬僅57、厚僅0.8厘米;1973年和1978年在廣西南部地區的新石器晚期遺址中發現的344件石鏟中,其中有一部分小石鏟,它們高一般僅10.4~12.3、寬僅6.1~7.5、厚僅0.8~1.1厘米。

山西平陸縣陽朝村新石器遺址出土的石鏟

如此之小的骨鏟、石鏟做什么用呢?筆者之見:唯種植蔬菜最為合適,如果有人不能信服的話,不妨考察一下今天我國菜農使用的瓜銑(方頭手鏟)的演變過程,看它的先祖是誰,又是如何演變過來的。現就我國菜農使用的瓜銑(方頭手鏟)和新石器時代的小型石鏟或骨鏟來比較,它們除了在質料上的區別以外,其形制上的區別只在于柄部的安裝。

新石器時代早期遺址高郵龍虬莊遺址出土的“角鋤”

新石器時代的小型石鏟、骨鏟是直柄直接安裝,鏟頭與鏟柄的中軸線呈一條直線。現在我國菜農使用的瓜銑(方頭手鏟)是直柄間接安裝,鏟頭與鏟柄在空間所占的是兩個不同平面。除此之外,二者在鏟頭形制上沒有多大區別。現代瓜銑(方頭手鏟)的剖面正視為什么呈“乙”這種形狀呢?道理很簡單,人們在長期的生產實踐中發現,直柄直接安裝的手鏟在種植蔬菜的時候,只利于下挖,不利于平鏟,為了克服這種形制上的缺點,人們對其柄部的安裝做了改進。所以說,新石器時代的小型耕作農具作為種植蔬菜之用是完全可信的。具體到某一遺址出土的小型耕作農具,必然涉及到這一遺址的文化年代,也必然牽扯到這一遺址所處的地區古代勞動人民栽培蔬菜的歷史。新石器時代的早期遺址同樣出土有小型耕作農具。1977年,河北磁山新石器遺址(距今7300年左右)發掘的3件骨鏟,其中T27②H66∶478用獸肩胛骨制成,磨成斜刃使用,長13厘米。T12③H32∶311一頭已殘,一端有刃,通體扁平,磨制較光,殘長8、寬6厘米。難道說誰能排除河北武安縣磁山遺址所出的骨鏟作為栽培蔬菜之用的可能性?同樣不能!

骨鏟(新石器時代,距今5000年,青海省博物館藏)

安志敏先生指出:“仰韶文化的農業經濟比較發達,除粟、黍外,還出現蔬菜的種植”。1979年春,湖北枝江縣關廟山新石器時代(屬大溪文化,其年代與仰韶文化大致相當)遺址探方37的第4層出土的一個彩陶罐,其圖案就是由菜葉組成的。仰韶時期我們的祖先即已種植蔬菜這是不容置疑的。但是種植蔬菜并非從仰韶時期始。按照事物發展的一般規律:“原始的農業和采集經濟,使得新石器時代的人們在生產勞動中要不斷地注意觀察分析各種植物,從而創造出豐富多彩的植物圖案。”湖北枝江縣關廟山遺址出土的彩陶罐上的“菜葉”并非是人們最初把菜葉搬上“器物”,應該有它的原始作品。

現在,我們回過頭來,再看1977年浙江余姚河姆渡出土的“五葉紋”究竟像什么?如果我們把同“五葉紋”陶塊一起出土的“稻穗紋”陶盆和同“五葉紋”陶塊所處同一層位的紅燒土中的稻殼痕跡,以及該遺址曾出土的葫蘆皮、葫蘆籽、骨耜、骨鏟等聯系在一起考慮的話,陶塊上的五葉紋不就是蔬菜類葉菜之象征嗎?稱其為“五葉紋”陶塊,不如改稱其為“五菜葉”陶塊更為合適嗎。事實證明:早在7000多年前,河姆渡人不僅已經開始種植蔬菜,而且在蔬菜品種上已經多樣化,該遺址出土的葫蘆皮、籽與“五菜葉”陶塊揭示的情況表明:河姆渡人當時種植的蔬菜不僅有葫蘆科一類,而且有葉菜一類。這說明,我國蔬菜的栽培并不限于河姆渡時期才有,還可以往前再推。

綜上所述,我國蔬菜栽培的起始在長江下游和東南沿海地區,一般應在河姆渡文化早期即已出現,在黃河中上游地區一般應在裴李崗文化時期或仰韶文化之前即已出現,盡管當時栽培的蔬菜品種還比較單一,但它畢竟標志著一種新的文化因素的產生,對推進人類社會進步毫無疑義會有起到重要作用。